PRIME IPOTESI PER UNO STUDIO

UN buon disegno è il preludio ad un'opera ben fatta ( a regola d'arte ). Questo concetto, spesso, non è debitamente considerato ( c'è un rigetto su tutto ciò ciò che è troppo accademico e scolastico ). I nostri vecchi artigiani conoscevano bene le tecniche del disegno, sia quello della figura umana e dell'ornato; sia delle proiezioni ortogonali ( pianta, prospetto e fianco ).

Il nostro ragionamento si soffermerà, generalmente, sulle riproduzioni delle statue di marmo da piccoli modelli. Quindi, esempi di riproduzione e, in primis, di disegno sulla figura umana; non escludendo esercizi concomitanti sulle figure a geometria piana. Ciò è inizialmente soddisfatto dalle copie di disegni con l'utilizzo dell 'angolo e del triangolo di proporzione. Così, schemi di riproduzioni, ingrandimenti e riduzioni, nello smodellare e nella copiatura di disegni, esplicano e sperimentano un pratica ad ampio raggio.

In entrambi i casi, occorre definire alcune linee generali all'interno di schemi geometrali. Partire da forme elementari, semplificando anche le forme più complesse : " non esiste una forma complessa che non possa essere ridotta ad una più semplice ( triangolare, trapezioidale, sferico, ovale, ecc.. )".

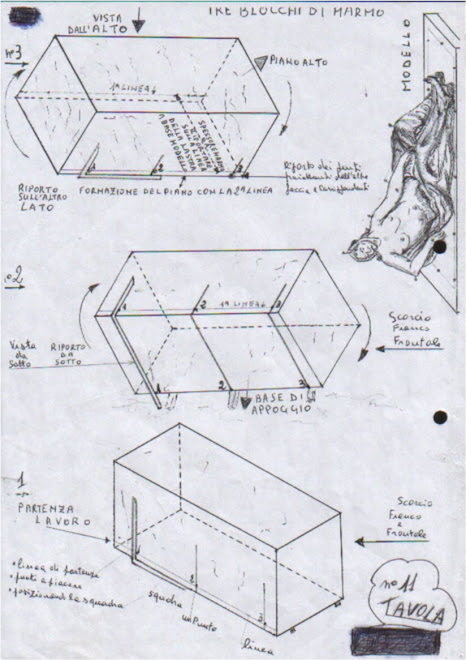

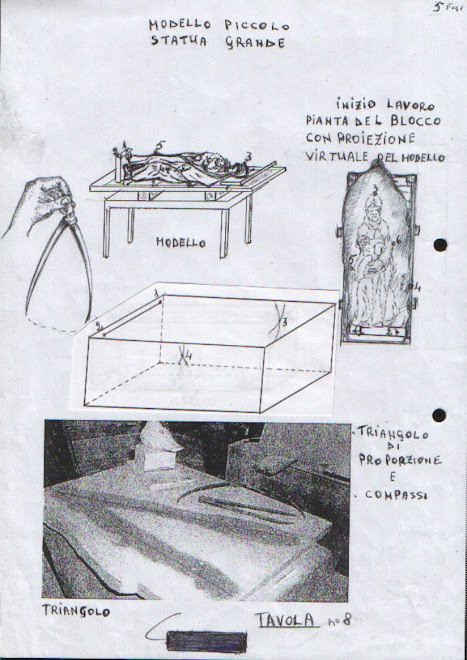

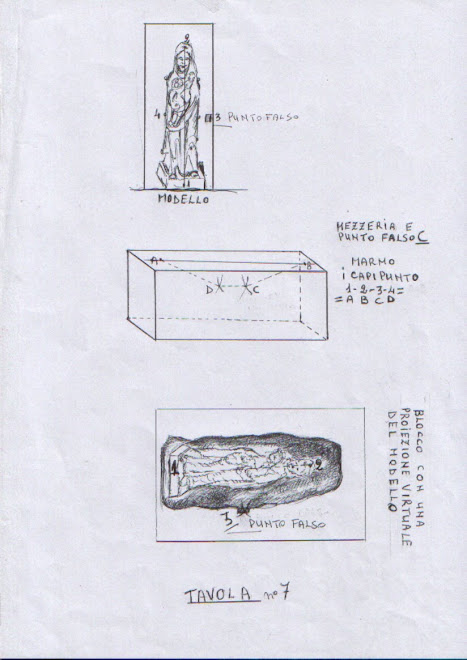

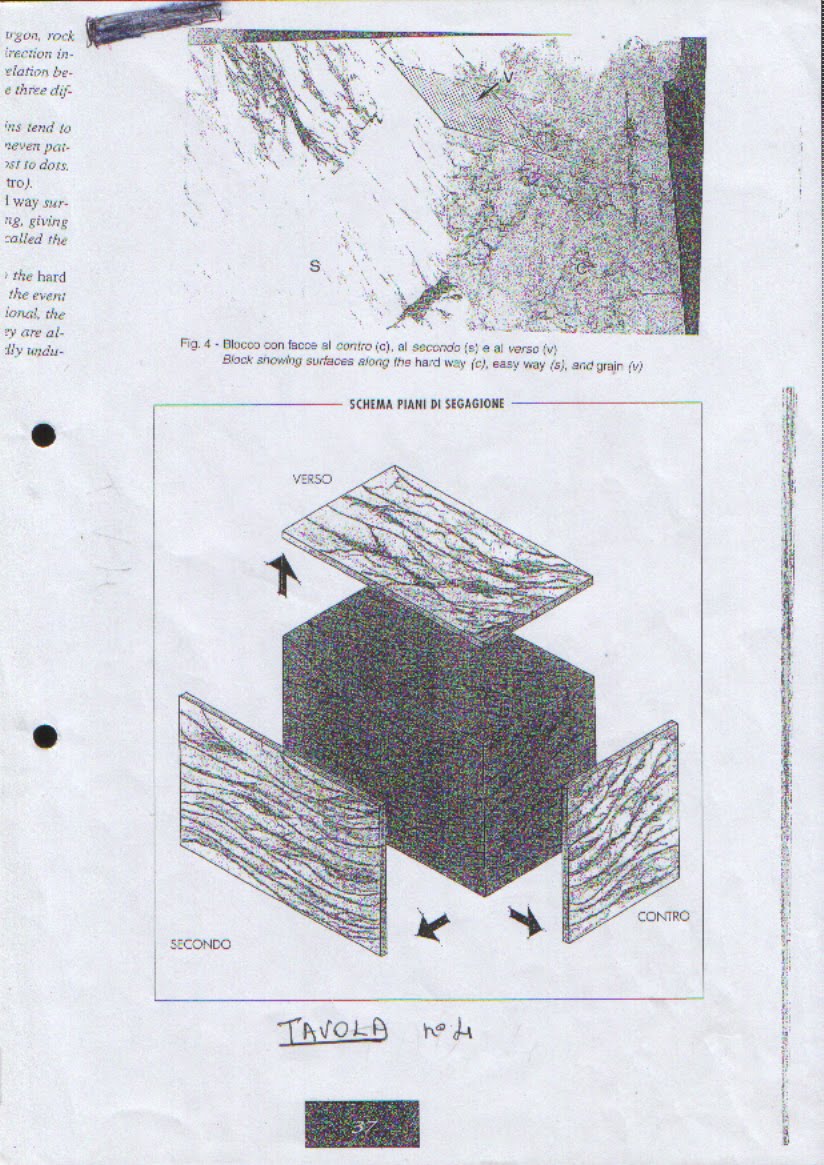

Nello specifico, il blocco di marmo è considerato, grossomodo, un parallelepipedo: è composto di sei parallelogrammi, consentendo di utilizzare il migliore dei suoi piani per impostare il modellato. Ciò dopo aver predisposto anche il modello, adeguandolo alla posizionatura della statua da farsi; poi, si inizia il lavoro con i compassi.

Dato un piano, stabilito similmente al modello, si comincia a trasportare, nel blocco, le misure necessarie, con tutti quei punti a distanza uniformemente proporzionali. E' possibile anche escludere l'utilizzo dei compassi e del modello, togliendo di acchito la materia, smodellando "ad occhio" direttamente. In questo caso il disegno ed il saper disegnare sono essenziali.

Lo schema, simile alle proiezioni ortogonali, consente, anche nella scultura, di descrivere la figura in pianta, prospetto e fianco; segnando direttamente sul marmo, con il carboncino, e iniziando così la fase della sbozzatura.

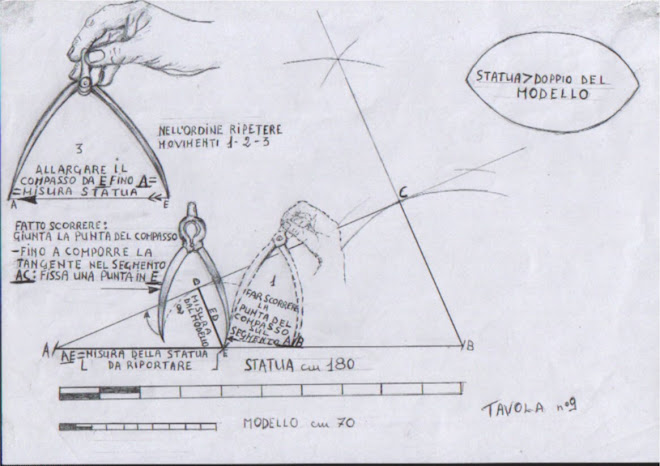

Ci sia consentito di segnalare alcuni esercizi utili, prima di affrontare la complessa materia della riproduzione delle statue di marmo, e conseguntemente l'utilizzo dei compassi e del triangolo di proporzione. Ci riferiamo ad alcuni esempi di riproduzione, riduzione ed ingrandimento, per mezzo dell'angolo di proporzione.

Questi, alcuni elementi necessari, con poche regole utili da ricordare: a) per due punti qualsiasi passano infiniti piani; b) per tre punti non allineati passa un solo piano; c) una retta appartiene o giace su un piano se ha due punti, quindi tutti i suoi punti, in comune con il piano.

ESEMPI DI RIPRODUZIONI:

PER MEZZO DELLE INTERSEZIONI.

Scelti i punti A e B di una retta r tracciata fuori del modello, si congiungono i suoi vertici con A e B ; poi, in un'altro foglio, è tracciata una retta r' per la riproduzione, e si riporta in A' e B' il segmento A B. Facendo uso del compasso e centrando in A' e B' si riportano le medesime intersezioni del modello. Questo uso dei compassi, trasportando tutte quelle misure e distanze, nelle proporzioni uniformemente scelte, sarà comune a tutti gli esempi.

PER MEZZO DELLE COORDINATE.

Tracciata nel mezzo del modello un retta r orizzontale, si proiettano, su questa, conducendovi le perpendicolari, i vertici della figura. Conseguentemente, si traccia sul foglio, destinato alla riproduzione , la corrispondente retta r', segnando con il compasso le misure prefiss

RIPRODUZIONI PER MEZZO DELLE DIAGONALI DA UN ANGOLO.

Da un' angolo qualsiasi di un modello irregolare, si congiungono i vertici al miglior angolo di riferimento, che rimane suddiviso in altri angoli di minore ampiezza, dando vita ad un serie di triangoli. Come negli altri casi precedenti, si opera con i compassi nella riproduzione, riportando le misure nelle diagonali qui tracciate.

CON L'IMPIEGO DELL'ASSE DI SIMMETRIA.

Per riprodurre, ridurre , ingrandire disegni è ottimale rilevare l'asse di simmetria del modello e le sue distanze orizzontali e verticali conseguenti. Tutte queste misure, possono essere riportate, come nei casi precedenti, uguali, ridotte od ingrandite, a seconda delle scale di proporzione scelte. Il sistema è dei più semplici: si riportano sia nel modello, sia nella copia, le perpendicolari all' asse centrale: su di esse si riportano, simmetricamente, col compasso, le distanze rapportate alle scale scelte.

ANGOLO DI PROPORZIONE.

RIDUZIONE.

Si costruisce, a piacere, un angolo acuto....................A - R- S.

Sul lato R si porta la prima lunghezza A - B ( la misura maggiore tra quelle del modello ); mentre sul lato S si segna, con la riduzione, in SCALA, voluta, la distanza A - C, che si unisce ad A - B tracciando la retta da B a C . Dopodicchè, si riportano su R le altre misure ( 1, 2, 3, 4..., quante ne occorrono), le quali si riconducono al lato S, tracciando tante parallele alla prima retta B - C ( avremo così le misure 1, 2', 3', 4', ecc.., CONGRUENTI).

INGRANDIMENTO.

Il procedimento è simile a quello precedentemente impiegato per la riduzione: ugualmente, la lunghezza maggiore del modello sul lato R ( A - B ); mentre la maggiorazione voluta si segna sul lato S ( A - C ), i quali si uniscono con una retta ( da B - a C ). Tutte le altre misure del modello, riportate sul lato R, si ricongiungono al lato S mantenendosi parallele alla retta B - C .

lunedì 25 gennaio 2010

PRIME IPOTESI PER UNO STUDIO

UN buon disegno è il preludio ad un'opera ben fatta ( a regola d'arte ). Questo concetto, spesso, non è debitamente considerato ( c'è un rigetto su tutto ciò ciò che è troppo accademico e scolastico ). I nostri vecchi artigiani conoscevano bene le tecniche del disegno, sia quello della figura umana e dell'ornato; sia delle proiezioni ortogonali ( pianta, prospetto e fianco ).

Il nostro ragionamento si soffermerà, generalmente, sulle riproduzioni delle statue di marmo da piccoli modelli. Quindi, esempi di riproduzione e, in primis, di disegno sulla figura umana; non escludendo esercizi concomitanti sulle figure a geometria piana. Ciò è inizialmente soddisfatto dalle copie di disegni con l'utilizzo dell 'angolo e del triangolo di proporzione. Così, schemi di riproduzioni, ingrandimenti e riduzioni, nello smodellare e nella copiatura di disegni, esplicano e sperimentano un pratica ad ampio raggio.

In entrambi i casi, occorre definire alcune linee generali all'interno di schemi geometrali. Partire da forme elementari, semplificando anche le forme più complesse : " non esiste una forma complessa che non possa essere ridotta ad una più semplice ( triangolare, trapezioidale, sferico, ovale, ecc.. )".

Nello specifico, il blocco di marmo è considerato, grossomodo, un parallelepipedo: è composto di sei parallelogrammi, consentendo di utilizzare il migliore dei suoi piani per impostare il modellato. Ciò dopo aver predisposto anche il modello, adeguandolo alla posizionatura della statua da farsi; poi, si inizia il lavoro con i compassi.

Dato un piano, stabilito similmente al modello, si comincia a trasportare, nel blocco, le misure necessarie, con tutti quei punti a distanza uniformemente proporzionali. E' possibile anche escludere l'utilizzo dei compassi e del modello, togliendo di acchito la materia, smodellando "ad occhio" direttamente. In questo caso il disegno ed il saper disegnare sono essenziali.

Lo schema, simile alle proiezioni ortogonali, consente, anche nella scultura, di descrivere la figura in pianta, prospetto e fianco; segnando direttamente sul marmo, con il carboncino, e iniziando così la fase della sbozzatura.

Ci sia consentito di segnalare alcuni esercizi utili, prima di affrontare la complessa materia della riproduzione delle statue di marmo, e conseguntemente l'utilizzo dei compassi e del triangolo di proporzione. Ci riferiamo ad alcuni esempi di riproduzione, riduzione ed ingrandimento, per mezzo dell'angolo di proporzione.

Questi, alcuni elementi necessari, con poche regole utili da ricordare: a) per due punti qualsiasi passano infiniti piani; b) per tre punti non allineati passa un solo piano; c) una retta appartiene o giace su un piano se ha due punti, quindi tutti i suoi punti, in comune con il piano.

ESEMPI DI RIPRODUZIONI:

PER MEZZO DELLE INTERSEZIONI.

Scelti i punti A e B di una retta r tracciata fuori del modello, si congiungono i suoi vertici con A e B ; poi, in un'altro foglio, è tracciata una retta r' per la riproduzione, e si riporta in A' e B' il segmento A B. Facendo uso del compasso e centrando in A' e B' si riportano le medesime intersezioni del modello. Questo uso dei compassi, trasportando tutte quelle misure e distanze, nelle proporzioni uniformemente scelte, sarà comune a tutti gli esempi.

PER MEZZO DELLE COORDINATE.

Tracciata nel mezzo del modello un retta r orizzontale, si proiettano, su questa, conducendovi le perpendicolari, i vertici della figura. Conseguentemente, si traccia sul foglio, destinato alla riproduzione , la corrispondente retta r', segnando con il compasso le misure prefissate.

RIPRODUZIONI PER MEZZO DELLE DIAGONALI DA UN ANGOLO.

Da un' angolo qualsiasi di un modello irregolare, si congiungono i vertici al miglior angolo di riferimento, che rimane suddiviso in altri angoli di minore ampiezza, dando vita ad un serie di triangoli. Come negli altri casi precedenti, si opera con i compassi nella riproduzione, riportando le misure nelle diagonali qui tracciate.

CON L'IMPIEGO DELL'ASSE DI SIMMETRIA.

Per riprodurre, ridurre , ingrandire disegni è ottimale rilevare l'asse di simmetria del modello e le sue distanze orizzontali e verticali conseguenti. Tutte queste misure, possono essere riportate, come nei casi precedenti, uguali, ridotte od ingrandite, a seconda delle scale di proporzione scelte. Il sistema è dei più semplici: si riportano sia nel modello, sia nella copia, le perpendicolari all' asse centrale: su di esse si riportano, simmetricamente, col compasso, le distanze rapportate alle scale scelte.

ANGOLO DI PROPORZIONE.

Riduzione.

Si costruisce, a piacere, un angolo acuto.....................VMR.

Sul lato m si porta la prima lunghezza V-1 ( la misura maggiore tra quelle del modello ); mentre sul lato R si segna, con la riduzione voluta, la distanza V-1', che si unisce a V-1 tracciando la retta da 1 a 1' . Dopodicchè, si riportano su m le altre misure ( 2, 3, 4..., quante ne occorrono), le quali si riconducono al lato R, tracciando tante parallele alla prima retta 1-1' ( avremo così le misure 2', 3', 4', ecc.., conseguenti ).

INGRANDIMENTO.

Il procedimento è simile a quello precedentemente impiegato per la riduzione: ugualmente, la lunghezza maggiore del modello sul lato m ( V-1 ); mentre la maggiorazione voluta si segna sul lato R ( V-1' ), i quali si uniscono con una retta ( V-1 e V- 1' ). Tutte le altre misure del modello, riportate sul lato m , si ricongiungono al lato R mantenendosi parallele alla retta 1-1' .

PRIME IPOTESI PER UNO STUDIO

UN buon disegno è il preludio ad un'opera ben fatta ( a regola d'arte ). Questo concetto, spesso, non è debitamente considerato ( c'è un rigetto su tutto ciò ciò che è troppo accademico e scolastico ). I nostri vecchi artigiani conoscevano bene le tecniche del disegno, sia quello della figura umana e dell'ornato; sia delle proiezioni ortogonali ( pianta, prospetto e fianco ).

Il nostro ragionamento si soffermerà, generalmente, sulle riproduzioni delle statue di marmo da piccoli modelli. Quindi, esempi di riproduzione e, in primis, di disegno sulla figura umana; non escludendo esercizi concomitanti sulle figure a geometria piana. Ciò è inizialmente soddisfatto dalle copie di disegni con l'utilizzo dell 'angolo e del triangolo di proporzione. Così, schemi di riproduzioni, ingrandimenti e riduzioni, nello smodellare e nella copiatura di disegni, esplicano e sperimentano un pratica ad ampio raggio.

In entrambi i casi, occorre definire alcune linee generali all'interno di schemi geometrali. Partire da forme elementari, semplificando anche le forme più complesse : " non esiste una forma complessa che non possa essere ridotta ad una più semplice ( triangolare, trapezioidale, sferico, ovale, ecc.. )".

Nello specifico, il blocco di marmo è considerato, grossomodo, un parallelepipedo: è composto di sei parallelogrammi, consentendo di utilizzare il migliore dei suoi piani per impostare il modellato. Ciò dopo aver predisposto anche il modello, adeguandolo alla posizionatura della statua da farsi; poi, si inizia il lavoro con i compassi.

Dato un piano, stabilito similmente al modello, si comincia a trasportare, nel blocco, le misure necessarie, con tutti quei punti a distanza uniformemente proporzionali. E' possibile anche escludere l'utilizzo dei compassi e del modello, togliendo di acchito la materia, smodellando "ad occhio" direttamente. In questo caso il disegno ed il saper disegnare sono essenziali.

Lo schema, simile alle proiezioni ortogonali, consente, anche nella scultura, di descrivere la figura in pianta, prospetto e fianco; segnando direttamente sul marmo, con il carboncino, e iniziando così la fase della sbozzatura.

Ci sia consentito di segnalare alcuni esercizi utili, prima di affrontare la complessa materia della riproduzione delle statue di marmo, e conseguntemente l'utilizzo dei compassi e del triangolo di proporzione. Ci riferiamo ad alcuni esempi di riproduzione, riduzione ed ingrandimento, per mezzo dell'angolo di proporzione.

Questi, alcuni elementi necessari, con poche regole utili da ricordare: a) per due punti qualsiasi passano infiniti piani; b) per tre punti non allineati passa un solo piano; c) una retta appartiene o giace su un piano se ha due punti, quindi tutti i suoi punti, in comune con il piano.

ESEMPI DI RIPRODUZIONI:

PER MEZZO DELLE INTERSEZIONI.

Scelti i punti A e B di una retta r tracciata fuori del modello, si congiungono i suoi vertici con A e B ; poi, in un'altro foglio, è tracciata una retta r' per la riproduzione, e si riporta in A' e B' il segmento A B. Facendo uso del compasso e centrando in A' e B' si riportano le medesime intersezioni del modello. Questo uso dei compassi, trasportando tutte quelle misure e distanze, nelle proporzioni uniformemente scelte, sarà comune a tutti gli esempi.

PER MEZZO DELLE COORDINATE.

Tracciata nel mezzo del modello un retta r orizzontale, si proiettano, su questa, conducendovi le perpendicolari, i vertici della figura. Conseguentemente, si traccia sul foglio, destinato alla riproduzione , la corrispondente retta r', segnando con il compasso le misure prefissate.

RIPRODUZIONI PER MEZZO DELLE DIAGONALI DA UN ANGOLO.

Da un' angolo qualsiasi di un modello irregolare, si congiungono i vertici al miglior angolo di riferimento, che rimane suddiviso in altri angoli di minore ampiezza, dando vita ad un serie di triangoli. Come negli altri casi precedenti, si opera con i compassi nella riproduzione, riportando le misure nelle diagonali qui tracciate.

CON L'IMPIEGO DELL'ASSE DI SIMMETRIA.

Per riprodurre, ridurre , ingrandire disegni è ottimale rilevare l'asse di simmetria del modello e le sue distanze orizzontali e verticali conseguenti. Tutte queste misure, possono essere riportate, come nei casi precedenti, uguali, ridotte od ingrandite, a seconda delle scale di proporzione scelte. Il sistema è dei più semplici: si riportano sia nel modello, sia nella copia, le perpendicolari all' asse centrale: su di esse si riportano, simmetricamente, col compasso, le distanze rapportate alle scale scelte.

ANGOLO DI PROPORZIONE.

Riduzione.

Si costruisce, a piacere, un angolo acuto.....................VMR.

Sul lato m si porta la prima lunghezza V-1 ( la misura maggiore tra quelle del modello ); mentre sul lato R si segna, con la riduzione voluta, la distanza V-1', che si unisce a V-1 tracciando la retta da 1 a 1' . Dopodicchè, si riportano su m le altre misure ( 2, 3, 4..., quante ne occorrono), le quali si riconducono al lato R, tracciando tante parallele alla prima retta 1-1' ( avremo così le misure 2', 3', 4', ecc.., conseguenti ).

INGRANDIMENTO.

Il procedimento è simile a quello precedentemente impiegato per la riduzione: ugualmente, la lunghezza maggiore del modello sul lato m ( V-1 ); mentre la maggiorazione voluta si segna sul lato R ( V-1' ), i quali si uniscono con una retta ( V-1 e V- 1' ). Tutte le altre misure del modello, riportate sul lato m , si ricongiungono al lato R mantenendosi parallele alla retta 1-1' .

UN buon disegno è il preludio ad un'opera ben fatta ( a regola d'arte ). Questo concetto, spesso, non è debitamente considerato ( c'è un rigetto su tutto ciò ciò che è troppo accademico e scolastico ). I nostri vecchi artigiani conoscevano bene le tecniche del disegno, sia quello della figura umana e dell'ornato; sia delle proiezioni ortogonali ( pianta, prospetto e fianco ).

Il nostro ragionamento si soffermerà, generalmente, sulle riproduzioni delle statue di marmo da piccoli modelli. Quindi, esempi di riproduzione e, in primis, di disegno sulla figura umana; non escludendo esercizi concomitanti sulle figure a geometria piana. Ciò è inizialmente soddisfatto dalle copie di disegni con l'utilizzo dell 'angolo e del triangolo di proporzione. Così, schemi di riproduzioni, ingrandimenti e riduzioni, nello smodellare e nella copiatura di disegni, esplicano e sperimentano un pratica ad ampio raggio.

In entrambi i casi, occorre definire alcune linee generali all'interno di schemi geometrali. Partire da forme elementari, semplificando anche le forme più complesse : " non esiste una forma complessa che non possa essere ridotta ad una più semplice ( triangolare, trapezioidale, sferico, ovale, ecc.. )".

Nello specifico, il blocco di marmo è considerato, grossomodo, un parallelepipedo: è composto di sei parallelogrammi, consentendo di utilizzare il migliore dei suoi piani per impostare il modellato. Ciò dopo aver predisposto anche il modello, adeguandolo alla posizionatura della statua da farsi; poi, si inizia il lavoro con i compassi.

Dato un piano, stabilito similmente al modello, si comincia a trasportare, nel blocco, le misure necessarie, con tutti quei punti a distanza uniformemente proporzionali. E' possibile anche escludere l'utilizzo dei compassi e del modello, togliendo di acchito la materia, smodellando "ad occhio" direttamente. In questo caso il disegno ed il saper disegnare sono essenziali.

Lo schema, simile alle proiezioni ortogonali, consente, anche nella scultura, di descrivere la figura in pianta, prospetto e fianco; segnando direttamente sul marmo, con il carboncino, e iniziando così la fase della sbozzatura.

Ci sia consentito di segnalare alcuni esercizi utili, prima di affrontare la complessa materia della riproduzione delle statue di marmo, e conseguntemente l'utilizzo dei compassi e del triangolo di proporzione. Ci riferiamo ad alcuni esempi di riproduzione, riduzione ed ingrandimento, per mezzo dell'angolo di proporzione.

Questi, alcuni elementi necessari, con poche regole utili da ricordare: a) per due punti qualsiasi passano infiniti piani; b) per tre punti non allineati passa un solo piano; c) una retta appartiene o giace su un piano se ha due punti, quindi tutti i suoi punti, in comune con il piano.

ESEMPI DI RIPRODUZIONI:

PER MEZZO DELLE INTERSEZIONI.

Scelti i punti A e B di una retta r tracciata fuori del modello, si congiungono i suoi vertici con A e B ; poi, in un'altro foglio, è tracciata una retta r' per la riproduzione, e si riporta in A' e B' il segmento A B. Facendo uso del compasso e centrando in A' e B' si riportano le medesime intersezioni del modello. Questo uso dei compassi, trasportando tutte quelle misure e distanze, nelle proporzioni uniformemente scelte, sarà comune a tutti gli esempi.

PER MEZZO DELLE COORDINATE.

Tracciata nel mezzo del modello un retta r orizzontale, si proiettano, su questa, conducendovi le perpendicolari, i vertici della figura. Conseguentemente, si traccia sul foglio, destinato alla riproduzione , la corrispondente retta r', segnando con il compasso le misure prefissate.

RIPRODUZIONI PER MEZZO DELLE DIAGONALI DA UN ANGOLO.

Da un' angolo qualsiasi di un modello irregolare, si congiungono i vertici al miglior angolo di riferimento, che rimane suddiviso in altri angoli di minore ampiezza, dando vita ad un serie di triangoli. Come negli altri casi precedenti, si opera con i compassi nella riproduzione, riportando le misure nelle diagonali qui tracciate.

CON L'IMPIEGO DELL'ASSE DI SIMMETRIA.

Per riprodurre, ridurre , ingrandire disegni è ottimale rilevare l'asse di simmetria del modello e le sue distanze orizzontali e verticali conseguenti. Tutte queste misure, possono essere riportate, come nei casi precedenti, uguali, ridotte od ingrandite, a seconda delle scale di proporzione scelte. Il sistema è dei più semplici: si riportano sia nel modello, sia nella copia, le perpendicolari all' asse centrale: su di esse si riportano, simmetricamente, col compasso, le distanze rapportate alle scale scelte.

ANGOLO DI PROPORZIONE.

Riduzione.

Si costruisce, a piacere, un angolo acuto.....................VMR.

Sul lato m si porta la prima lunghezza V-1 ( la misura maggiore tra quelle del modello ); mentre sul lato R si segna, con la riduzione voluta, la distanza V-1', che si unisce a V-1 tracciando la retta da 1 a 1' . Dopodicchè, si riportano su m le altre misure ( 2, 3, 4..., quante ne occorrono), le quali si riconducono al lato R, tracciando tante parallele alla prima retta 1-1' ( avremo così le misure 2', 3', 4', ecc.., conseguenti ).

INGRANDIMENTO.

Il procedimento è simile a quello precedentemente impiegato per la riduzione: ugualmente, la lunghezza maggiore del modello sul lato m ( V-1 ); mentre la maggiorazione voluta si segna sul lato R ( V-1' ), i quali si uniscono con una retta ( V-1 e V- 1' ). Tutte le altre misure del modello, riportate sul lato m , si ricongiungono al lato R mantenendosi parallele alla retta 1-1' .

PRIME IPOTESI PER UNO STUDIO

UN buon disegno è il preludio ad un'opera ben fatta ( a regola d'arte ). Questo concetto, spesso, non è debitamente considerato ( c'è un rigetto su tutto ciò ciò che è troppo accademico e scolastico ). I nostri vecchi artigiani conoscevano bene le tecniche del disegno, sia quello della figura umana e dell'ornato; sia delle proiezioni ortogonali ( pianta, prospetto e fianco ).

Il nostro ragionamento si soffermerà, generalmente, sulle riproduzioni delle statue di marmo da piccoli modelli. Quindi, esempi di riproduzione e, in primis, di disegno sulla figura umana; non escludendo esercizi concomitanti sulle figure a geometria piana. Ciò è inizialmente soddisfatto dalle copie di disegni con l'utilizzo dell 'angolo e del triangolo di proporzione. Così, schemi di riproduzioni, ingrandimenti e riduzioni, nello smodellare e nella copiatura di disegni, esplicano e sperimentano un pratica ad ampio raggio.

In entrambi i casi, occorre definire alcune linee generali all'interno di schemi geometrali. Partire da forme elementari, semplificando anche le forme più complesse : " non esiste una forma complessa che non possa essere ridotta ad una più semplice ( triangolare, trapezioidale, sferico, ovale, ecc.. )".

Nello specifico, il blocco di marmo è considerato, grossomodo, un parallelepipedo: è composto di sei parallelogrammi, consentendo di utilizzare il migliore dei suoi piani per impostare il modellato. Ciò dopo aver predisposto anche il modello, adeguandolo alla posizionatura della statua da farsi; poi, si inizia il lavoro con i compassi.

Dato un piano, stabilito similmente al modello, si comincia a trasportare, nel blocco, le misure necessarie, con tutti quei punti a distanza uniformemente proporzionali. E' possibile anche escludere l'utilizzo dei compassi e del modello, togliendo di acchito la materia, smodellando "ad occhio" direttamente. In questo caso il disegno ed il saper disegnare sono essenziali.

Lo schema, simile alle proiezioni ortogonali, consente, anche nella scultura, di descrivere la figura in pianta, prospetto e fianco; segnando direttamente sul marmo, con il carboncino, e iniziando così la fase della sbozzatura.

Ci sia consentito di segnalare alcuni esercizi utili, prima di affrontare la complessa materia della riproduzione delle statue di marmo, e conseguntemente l'utilizzo dei compassi e del triangolo di proporzione. Ci riferiamo ad alcuni esempi di riproduzione, riduzione ed ingrandimento, per mezzo dell'angolo di proporzione.

Questi, alcuni elementi necessari, con poche regole utili da ricordare: a) per due punti qualsiasi passano infiniti piani; b) per tre punti non allineati passa un solo piano; c) una retta appartiene o giace su un piano se ha due punti, quindi tutti i suoi punti, in comune con il piano.

ESEMPI DI RIPRODUZIONI:

PER MEZZO DELLE INTERSEZIONI.

Scelti i punti A e B di una retta r tracciata fuori del modello, si congiungono i suoi vertici con A e B ; poi, in un'altro foglio, è tracciata una retta r' per la riproduzione, e si riporta in A' e B' il segmento A B. Facendo uso del compasso e centrando in A' e B' si riportano le medesime intersezioni del modello. Questo uso dei compassi, trasportando tutte quelle misure e distanze, nelle proporzioni uniformemente scelte, sarà comune a tutti gli esempi.

PER MEZZO DELLE COORDINATE.

Tracciata nel mezzo del modello un retta r orizzontale, si proiettano, su questa, conducendovi le perpendicolari, i vertici della figura. Conseguentemente, si traccia sul foglio, destinato alla riproduzione , la corrispondente retta r', segnando con il compasso le misure prefissate.

RIPRODUZIONI PER MEZZO DELLE DIAGONALI DA UN ANGOLO.

Da un' angolo qualsiasi di un modello irregolare, si congiungono i vertici al miglior angolo di riferimento, che rimane suddiviso in altri angoli di minore ampiezza, dando vita ad un serie di triangoli. Come negli altri casi precedenti, si opera con i compassi nella riproduzione, riportando le misure nelle diagonali qui tracciate.

CON L'IMPIEGO DELL'ASSE DI SIMMETRIA.

Per riprodurre, ridurre , ingrandire disegni è ottimale rilevare l'asse di simmetria del modello e le sue distanze orizzontali e verticali conseguenti. Tutte queste misure, possono essere riportate, come nei casi precedenti, uguali, ridotte od ingrandite, a seconda delle scale di proporzione scelte. Il sistema è dei più semplici: si riportano sia nel modello, sia nella copia, le perpendicolari all' asse centrale: su di esse si riportano, simmetricamente, col compasso, le distanze rapportate alle scale scelte.

ANGOLO DI PROPORZIONE.

Riduzione.

Si costruisce, a piacere, un angolo acuto.....................VMR.

Sul lato m si porta la prima lunghezza V-1 ( la misura maggiore tra quelle del modello ); mentre sul lato R si segna, con la riduzione voluta, la distanza V-1', che si unisce a V-1 tracciando la retta da 1 a 1' . Dopodicchè, si riportano su m le altre misure ( 2, 3, 4..., quante ne occorrono), le quali si riconducono al lato R, tracciando tante parallele alla prima retta 1-1' ( avremo così le misure 2', 3', 4', ecc.., conseguenti ).

INGRANDIMENTO.

Il procedimento è simile a quello precedentemente impiegato per la riduzione: ugualmente, la lunghezza maggiore del modello sul lato m ( V-1 ); mentre la maggiorazione voluta si segna sul lato R ( V-1' ), i quali si uniscono con una retta ( V-1 e V- 1' ). Tutte le altre misure del modello, riportate sul lato m , si ricongiungono al lato R mantenendosi parallele alla retta 1-1' .

L'ESTASI DELLA LIBERTA'

Rivisitando Brancusi, lo scultore, nella presente opera, studia e ripropone una diversa versione della sua Mademoiselle Pogany. Riconsiderandone, di questa, la purezza nella sua forma perfetta, simile ad altre opere del Maestro, nelle quali, servendosi di un modulo ovaleggiante, ricerca e trova, astraendoli, gli effetti più puri ed assoluti della materia , come i volumi, le linee, i ritmi.

Cosìcchè , la testa di donna, titolata Estasi della Libertà, ispirandosi a Mademoiselle Pogany reinventa, immodestamente, il soggetto ed il linguaggio, proponendo contenuti diversi e fantasiosi:

.- una mano aperta, nell'atto di creare un volto, una testa di donna. Una mano simbolica: laboriosa, amica, calda, avvincente e sincera; gestante, nell'attimo di librare, nell'aria, quei volumi, quelle linee, quel volto classicheggiante.

.- una mano custode, nel segno dell'adattamento e della

continuità.

Il progresso e l'appagamento sono nelle nostre mani.

Lo scultore

L'Apuano (il giovane)

Apuania, 2000.

Materiale: marmo statuario.

Rivisitando Brancusi, lo scultore, nella presente opera, studia e ripropone una diversa versione della sua Mademoiselle Pogany. Riconsiderandone, di questa, la purezza nella sua forma perfetta, simile ad altre opere del Maestro, nelle quali, servendosi di un modulo ovaleggiante, ricerca e trova, astraendoli, gli effetti più puri ed assoluti della materia , come i volumi, le linee, i ritmi.

Cosìcchè , la testa di donna, titolata Estasi della Libertà, ispirandosi a Mademoiselle Pogany reinventa, immodestamente, il soggetto ed il linguaggio, proponendo contenuti diversi e fantasiosi:

.- una mano aperta, nell'atto di creare un volto, una testa di donna. Una mano simbolica: laboriosa, amica, calda, avvincente e sincera; gestante, nell'attimo di librare, nell'aria, quei volumi, quelle linee, quel volto classicheggiante.

.- una mano custode, nel segno dell'adattamento e della

continuità.

Il progresso e l'appagamento sono nelle nostre mani.

Lo scultore

L'Apuano (il giovane)

Apuania, 2000.

Materiale: marmo statuario.

TECNICHE PARTICOLARI NELL'INIZIO

DEL LAVORO DI SMODELLATURA

Sul triangolo rettangolo.

Abbiamo già indicato – sulla sbozzatura/smodellatura – diverse tecniche in merito all'inizio lavoro, citandone l'impiego, anche sul triangolo isoscele e descrivendo le specifiche valenze di ognuno, con i relativi tempi di applicazione; e, nell'insieme, riguardanti statue di medie e piccole dimensioni. Le osservazioni che seguiranno, le dedicheremo a misure più grandi, colossali, di cinque o più metri.

Consideriamo l'ipotesi di una statua di m 5 ed un modello di m 1, equivalenti a cm 500 e cm 100 : i compassi ed il maranghino, quando si confrontano con queste misure possono essere imprecisi e poco maneggevoli. I piani di rilievo, alla superficie od alla base vanno individuati, sia con i tre punti sia con le linee proiettive: i loro problemi sono costituiti dalle dimensioni del lavoro e del triangolo.

Quando ingrandiamo o rimpiccioliamo una figura, operiamo in modo da mantenere inalterati tutti gli angoli del modello, mentre tutti i suoi segmenti vengono aumentati o diminuiti in proporzione: in definitiva non facciamo altro che costruire una figura simile al modello. Nel nostro caso, il termine figura, è riferito propriamente al complesso delle sembianze umane, oppure alla forma o aspetto esterno di qualche cosa: da fingere “plasmare” e nel significato tridimensionale di studio delle figure solide. Così nello scolpire il tutto è riconducibile ad una schematica immagine di forme geometriche: composizioni e fattezze particolarmente utili nella fase di sbozzatura. Operiamo trasformazioni di figure aventi la stessa forma, perciò simili. Nell'utilizzo della similitudine dei triangoli, essi lo sono, quando hanno la stessa forma e hanno gli angoli ordinatamente uguali, mentre i lati corrispondenti sono in proporzione. Quindi, possiamo definire la regola nelle riproduzioni in scala: ogni parallela ad uno dei lati di un triangolo, o angolo di proporzione, che intersechi gli altri due, determina con questi ultimi un triangolo simile a quello dato e divide gli altri due lati in segmenti direttamente proporzionali; anche la stessa parallela mantiene lo stesso rapporto con il suo corrispondente. Infatti dato un triangolo ABC, in qualsiasi punto del suo lato AB, se conduciamo la parallela DE al lato BC, avremo i lati corrispondenti in proporzione: AB: AD = AC: AE = BC: DE. Cioè siamo interessati ad un problema geometrico:: dividere una retta data nella stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; così come lo è la divisione di due o più segmenti, riferiti alla stessa unità di misura, in parti tra loro congruenti. Ad esempio dividiamo le altezze del modello e della statua per uno stesso divisore: ( cm 500: 2 = cm 250 ) e ( cm 100: 2 = cm 50 ), avremo da gestire due misure ridotte, fra loro direttamente proporzionali, che ci consentono di lavorare, sia segnando il triangolo in un lastra; sia, come precedentemente descritto, segnando la mezzerie delle figure e mettendo ai loro fianchi il terzo e quarto capo-punto, fatti salvi gli spessori esistenti. Abbiamo indicato questa impostazione del piano, come quella del “punto falso “ , ciò però non esclude altri approcci, già esplorati; ma è nostra convinzione che questa preparazione, del terzo punto di servizio, sia la più facile: poiché abbiamo una linea longitudinale di mezzeria ed il controllo delle fiancate, con un piano a piacere che ci consente di controllare meglio il lavoro.

Una ulteriore considerazione, dopo aver fissato il capo-punto 3: il lavoro procede con relativa facilità, perchè le misure e l'apertura dei compassi si riducono ulteriormente, fissando, da subito, il capo-punto 4 nell'altra faccia del marmo.

Possiamo ridurre ancora, eccovi altri esempi, le misure del triangolo di proporzione e, considerate quelle del marmo in cm 501 e quella del modello di cm 102, le dividiamo per tre. Troveremo due soluzioni corrispondenti. La prima, identica procedura dell’esempio precedente, dividiamo per tre marmo e modello : l'uno cm 501:3 = cm 167, l'altro cm 102:3 = cm 34 . In questo caso per misure maggiori, prese dal modello, superiori a cm. 34, possiamo usufruire del prolungamento delle semirette.

La seconda, può verificarsi come un'eccezione utile alla regola, lasciando inalterata la misura del modello, che rimane com'è, segnando sul triangolo cm 102. Possiamo farlo con qualsiasi grandezza, dividendendo solamente quella della statua (cm 501) : cioè dividiamo per 3 il lato più lungo, che assume il ruolo guida, l’ipotenusa, di cm 501:3= cm 167, adottando un particolare accorgimento; dopo aver rilevato una misura dal modello e sviluppata proporzionalmente con l'arco tangente, se, poniamo occasionalmente, il risultato è di cm 75, dobbiamo moltiplicarla per tre ( cm 75x3 = cm 225 ), che sarà la lunghezza reale da trasportarsi sul blocco, ristabilendo la congruità o valore sottratto dalla divisione iniziale.

Occorre far molta attenzione nel caso di statue colossali, soprattutto se riprodotte da modelli molto piccoli: le riduzioni del triangolo, dianzi dette, mantengono una loro validità se utilizziamo, rispondendo alle difficoltà di un lavoro, sia la scala numerica, sia il sistema delle scale grafiche o ticoniche. Comunque, entrambe sono utili nel determinare più esattamente, anche con due letture, le proporzioni poste.

Un sistema pratico è quello di dividere, in un egual numero di parti uguali, le altezze della statua e del modello, con la certezza di una proporzionalità evidente e corrispondente; ma vi è un altra importante congruità, che vedremo in altra specifica tesi, nella stessa divisione delle altezze tra statua e modello. Per ora, prendiamo le misure dianzi considerate: cm 501 e 102, dividiamole per 10 (o altro denominatore): avremo cm 50,1 e cm 10,2 che sono proporzionali o congrui tra di loro. Poiché ad ogni cm 10,2 del modello corrispondono, in scala, cm 50,1 della statua. E' possibile dividere ancora una parte di quel 10% ( 1/10 ), fino a misure infinitesimali. Ma è consigliabile, una volta esperite le prime suddivisioni uguali ed unitarie, costruire e servirsi del triangolo di proporzione.

IL RAPPORTO PREFERENZIALE

SCALE NUMERICHE E GRAFICHE

LE SCALE DI PROPORZIONE possono essere NUMERICHE O GRAFICHE.

LA SCALA DI PROPORZIONE è il rapporto tra le misure lineari del disegno e le corrispondenti dell'oggetto reale che si deve rappresentare graficamente. Nel nostro lavoro l'oggetto è il modello/statua, qualche volta espressi da un disegno. La scala numerica è indicata con una frazione (1:10, 1:50, 1:100 ecc.).Il primo termine (numeratore) indica l'unità di misura nel disegno; Il secondo (denominatore) quante volte l'unità di misura corrisponde alla realtà.

La scala grafica semplice si costruisce tracciando una retta, sulla quale si riportano tante suddivisioni uguali come abbiamo già indicato.

Si è richiamato queste elementari nozioni per introdurre una novità nel lavoro di smodellatura e nell'utilizzo dell'angolo o triangolo di proporzione. Cioè affronteremo, in seguito, un particolare rapporto di similitudine, che ci faciliti la riduzione o l'ingrandimento in scala di una scultura,con un valore costantemente evidenziato, tra lati corrispondenti, che si definisce rapporto di similitudine.

In una statua di grandi dimensioni, per fissare alcuni iniziali capi-punto, è utile ridurre le misure a grandezze ragionevoli, per far si che l'apertura dei compassi sia alla portata di ogni lavorante: I maranghini lascino ai compassi, più piccoli, il compito di confrontarsi con misure dimezzate e campi di smodellatura sempre più brevi ( minori di un 1 metro ), nei quali i puntatore possa operare con sicurezza e maestria con compassi sempre più piccoli e maneggevoli. In statue dai 5 o 6 metri, è ancora possibile fissare un capo-punto intermedio, considerando che un maranghino può attuare misure precise intorno ai 3 metri e mezzo. Nella pratica comune si traccia nel modello e nel blocco la linea di mezzeria e fissati all'estremità di essa i due capi punto iniziali, uno alla testa e l'altro ai piedi della statua, si riportano prima su un fianco, poi sull'altro (di fronte), il 3° e 4° capo-punto. Di seguito si riportano tutti gi altri che sono molteplici ( una costellazione), come ampiamente spiegato nelle "Tesi".

IL QUOZIENTE DI DIVISIONE: Funzione rappresentativa della proporzionalità diretta.

Due grandezze se sono direttamente proporzionali il rapporto fra un qualunque valore della prima ed il corrispondente valore della seconda è costante, Y : X = a, ossia Y = a.x . Evidentemente se 1 cm cubo di marmo pesa g. 3, evidentemente 2 cm cubi peseranno 6 g, 3 uguale 9, e così via.

In questa tesi siamo intressati ad un particolare rapporto preferenziale,quello di due lati corrispondenti di poligoni simili che hanno sempre lo stesso valore: tale rapporto si dice rapporto di similitudine. Le due altezze, nel triangolo di proporzione, quella della statua e del modello, mantengono un valore costante. Come utilizzarlo? Siamo altresì interessati ad un quoto possibilmente intero e con minor numeri infinitesimali; ma se si verifica il problema è facilmente superabile con una modesta calcolatrice.

Calcoliamo il rapporto di due lati corrispondenti AB:BC, che sono, ad esempio, l'altezza della statua m. 6 e quella del modello m. 1,20. Osserviamo che tutte le parallele a BC mantengono un valore costante nel rapporto con il corrispondente in AB: ciò significa che tutte le misure prese dal modello mantengono,in proporzione, lo stesso costante rapporto di similitudine. Infatti m. 6: 1,20 = 5, che è il quoto costante di ogni rapporto di similitudine: per cui una misura dal modello es. di cm 70 sarà cm. 70x 5 = cm 350 che dovrà essere riportata sul blocco. Ma in che modo? Negli esempi precedenti, abbiamo ridotto il triangolo di proporzione di 1/3 o di 1/2; e possiamo dividerlo ancora a seconda delle esigenze lavorative. La soluzione che si propone, di fronte a misure sovra dimensionate, riduce il trasporto delle lunghezze, applicando una tecnica semplice e diretta. Data una statua di m. 6 e di un modello di m. 1.20, si prendono dei compassi grandi( maranghino ) ed un metro a nastro di acciaio, flessometro, che una volta srotolato gli consente di mantenere una certa rigidità, e può ssere utilizzato come se fosse una riga flessibile. Così si comincia così il lavoro:

- si svolge e si fissa il metro , per tutta la lunghezza necessaria a riportare i primi capi-punto: nell'esempio dianzi citato, poco oltre m. 6, per agevolare le misure, 1-2-3-4, iniziali, da prendersi con il maranghino;

- si è detto che il valore del quoziente è 5; perciò ogni misura presa dal modello và moltiplicata per 5. Poniamo sia cm. 73, avremo una misura di cm. 73 x 5 = cm 367,5, che con l'apertura del maranghino la prenderemo sul metro.

Si è già accennato al trasporto, a rovescio, di un punto dal marmo al modello, utilizzando la larghezza esistente ( partendo quasi fatti, se il materiale da togliere non è eccessivo ). Con questa tecnica, tutto è molto più facile: supponiamo, a mò di esempio, che la distanza tra il 3° e 4° punto, la larghezza, sia, nel blocco, di cm 275; fatte le dovute intersezioni, se riportiamo il 4° capo-punto sul modello, non abbiamo che da dividere per 5 ( cm 275 : 5 = cm 55 ). Il capo-punto 4 può essere fissato direttamente sul " gesso", oppure su un frammento di "marmetta", allineato sul rettangolo perimetrale, che è segnato intorno al modello come una cornice, nel contesto delle linee e dei supporti (capi-punto ). Il rettangolo prefigura, in proporzione, lo stesso parallelepipedo ( la sua base ) delineato dal marmo. Quindi, compatibile con le distanze del perimetro già definite intorno al modello. Se non vi sono queste condizioni, troppa "roba ", si toglie il marmo necessario.

L'UTILIZZO DELLA CALCOLATRICE

Si è accennato ai numeri interi ed infinitesimali come quoto, è raro che non si possa aggiungere o togliere qualche centimetro per calcolare un numero intero ( es. cm 605 : 121 = 5; oppure cm 601 : 120,2 = 5 ); ma quando ciò non è possibile, non cambia nulla, poichè sono due grandezze omogenee ( uniformi ). In questo esempio, cm 601 : 120 = 5.008333333: il quoto divide e moltiplica, nella stessa maniera, come indicato in quelli precedenti. Se vi sono dubbi o difficoltà si può sempre effettuare un semplice controllo, con il supporto grafico dei triangoli sotto dimensionati, ridotti ad un 1/3 o 1/2, già menzionati nel capitolo precedente.

DEL LAVORO DI SMODELLATURA

Sul triangolo rettangolo.

Abbiamo già indicato – sulla sbozzatura/smodellatura – diverse tecniche in merito all'inizio lavoro, citandone l'impiego, anche sul triangolo isoscele e descrivendo le specifiche valenze di ognuno, con i relativi tempi di applicazione; e, nell'insieme, riguardanti statue di medie e piccole dimensioni. Le osservazioni che seguiranno, le dedicheremo a misure più grandi, colossali, di cinque o più metri.

Consideriamo l'ipotesi di una statua di m 5 ed un modello di m 1, equivalenti a cm 500 e cm 100 : i compassi ed il maranghino, quando si confrontano con queste misure possono essere imprecisi e poco maneggevoli. I piani di rilievo, alla superficie od alla base vanno individuati, sia con i tre punti sia con le linee proiettive: i loro problemi sono costituiti dalle dimensioni del lavoro e del triangolo.

Quando ingrandiamo o rimpiccioliamo una figura, operiamo in modo da mantenere inalterati tutti gli angoli del modello, mentre tutti i suoi segmenti vengono aumentati o diminuiti in proporzione: in definitiva non facciamo altro che costruire una figura simile al modello. Nel nostro caso, il termine figura, è riferito propriamente al complesso delle sembianze umane, oppure alla forma o aspetto esterno di qualche cosa: da fingere “plasmare” e nel significato tridimensionale di studio delle figure solide. Così nello scolpire il tutto è riconducibile ad una schematica immagine di forme geometriche: composizioni e fattezze particolarmente utili nella fase di sbozzatura. Operiamo trasformazioni di figure aventi la stessa forma, perciò simili. Nell'utilizzo della similitudine dei triangoli, essi lo sono, quando hanno la stessa forma e hanno gli angoli ordinatamente uguali, mentre i lati corrispondenti sono in proporzione. Quindi, possiamo definire la regola nelle riproduzioni in scala: ogni parallela ad uno dei lati di un triangolo, o angolo di proporzione, che intersechi gli altri due, determina con questi ultimi un triangolo simile a quello dato e divide gli altri due lati in segmenti direttamente proporzionali; anche la stessa parallela mantiene lo stesso rapporto con il suo corrispondente. Infatti dato un triangolo ABC, in qualsiasi punto del suo lato AB, se conduciamo la parallela DE al lato BC, avremo i lati corrispondenti in proporzione: AB: AD = AC: AE = BC: DE. Cioè siamo interessati ad un problema geometrico:: dividere una retta data nella stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; così come lo è la divisione di due o più segmenti, riferiti alla stessa unità di misura, in parti tra loro congruenti. Ad esempio dividiamo le altezze del modello e della statua per uno stesso divisore: ( cm 500: 2 = cm 250 ) e ( cm 100: 2 = cm 50 ), avremo da gestire due misure ridotte, fra loro direttamente proporzionali, che ci consentono di lavorare, sia segnando il triangolo in un lastra; sia, come precedentemente descritto, segnando la mezzerie delle figure e mettendo ai loro fianchi il terzo e quarto capo-punto, fatti salvi gli spessori esistenti. Abbiamo indicato questa impostazione del piano, come quella del “punto falso “ , ciò però non esclude altri approcci, già esplorati; ma è nostra convinzione che questa preparazione, del terzo punto di servizio, sia la più facile: poiché abbiamo una linea longitudinale di mezzeria ed il controllo delle fiancate, con un piano a piacere che ci consente di controllare meglio il lavoro.

Una ulteriore considerazione, dopo aver fissato il capo-punto 3: il lavoro procede con relativa facilità, perchè le misure e l'apertura dei compassi si riducono ulteriormente, fissando, da subito, il capo-punto 4 nell'altra faccia del marmo.

Possiamo ridurre ancora, eccovi altri esempi, le misure del triangolo di proporzione e, considerate quelle del marmo in cm 501 e quella del modello di cm 102, le dividiamo per tre. Troveremo due soluzioni corrispondenti. La prima, identica procedura dell’esempio precedente, dividiamo per tre marmo e modello : l'uno cm 501:3 = cm 167, l'altro cm 102:3 = cm 34 . In questo caso per misure maggiori, prese dal modello, superiori a cm. 34, possiamo usufruire del prolungamento delle semirette.

La seconda, può verificarsi come un'eccezione utile alla regola, lasciando inalterata la misura del modello, che rimane com'è, segnando sul triangolo cm 102. Possiamo farlo con qualsiasi grandezza, dividendendo solamente quella della statua (cm 501) : cioè dividiamo per 3 il lato più lungo, che assume il ruolo guida, l’ipotenusa, di cm 501:3= cm 167, adottando un particolare accorgimento; dopo aver rilevato una misura dal modello e sviluppata proporzionalmente con l'arco tangente, se, poniamo occasionalmente, il risultato è di cm 75, dobbiamo moltiplicarla per tre ( cm 75x3 = cm 225 ), che sarà la lunghezza reale da trasportarsi sul blocco, ristabilendo la congruità o valore sottratto dalla divisione iniziale.

Occorre far molta attenzione nel caso di statue colossali, soprattutto se riprodotte da modelli molto piccoli: le riduzioni del triangolo, dianzi dette, mantengono una loro validità se utilizziamo, rispondendo alle difficoltà di un lavoro, sia la scala numerica, sia il sistema delle scale grafiche o ticoniche. Comunque, entrambe sono utili nel determinare più esattamente, anche con due letture, le proporzioni poste.

Un sistema pratico è quello di dividere, in un egual numero di parti uguali, le altezze della statua e del modello, con la certezza di una proporzionalità evidente e corrispondente; ma vi è un altra importante congruità, che vedremo in altra specifica tesi, nella stessa divisione delle altezze tra statua e modello. Per ora, prendiamo le misure dianzi considerate: cm 501 e 102, dividiamole per 10 (o altro denominatore): avremo cm 50,1 e cm 10,2 che sono proporzionali o congrui tra di loro. Poiché ad ogni cm 10,2 del modello corrispondono, in scala, cm 50,1 della statua. E' possibile dividere ancora una parte di quel 10% ( 1/10 ), fino a misure infinitesimali. Ma è consigliabile, una volta esperite le prime suddivisioni uguali ed unitarie, costruire e servirsi del triangolo di proporzione.

IL RAPPORTO PREFERENZIALE

SCALE NUMERICHE E GRAFICHE

LE SCALE DI PROPORZIONE possono essere NUMERICHE O GRAFICHE.

LA SCALA DI PROPORZIONE è il rapporto tra le misure lineari del disegno e le corrispondenti dell'oggetto reale che si deve rappresentare graficamente. Nel nostro lavoro l'oggetto è il modello/statua, qualche volta espressi da un disegno. La scala numerica è indicata con una frazione (1:10, 1:50, 1:100 ecc.).Il primo termine (numeratore) indica l'unità di misura nel disegno; Il secondo (denominatore) quante volte l'unità di misura corrisponde alla realtà.

La scala grafica semplice si costruisce tracciando una retta, sulla quale si riportano tante suddivisioni uguali come abbiamo già indicato.

Si è richiamato queste elementari nozioni per introdurre una novità nel lavoro di smodellatura e nell'utilizzo dell'angolo o triangolo di proporzione. Cioè affronteremo, in seguito, un particolare rapporto di similitudine, che ci faciliti la riduzione o l'ingrandimento in scala di una scultura,con un valore costantemente evidenziato, tra lati corrispondenti, che si definisce rapporto di similitudine.

In una statua di grandi dimensioni, per fissare alcuni iniziali capi-punto, è utile ridurre le misure a grandezze ragionevoli, per far si che l'apertura dei compassi sia alla portata di ogni lavorante: I maranghini lascino ai compassi, più piccoli, il compito di confrontarsi con misure dimezzate e campi di smodellatura sempre più brevi ( minori di un 1 metro ), nei quali i puntatore possa operare con sicurezza e maestria con compassi sempre più piccoli e maneggevoli. In statue dai 5 o 6 metri, è ancora possibile fissare un capo-punto intermedio, considerando che un maranghino può attuare misure precise intorno ai 3 metri e mezzo. Nella pratica comune si traccia nel modello e nel blocco la linea di mezzeria e fissati all'estremità di essa i due capi punto iniziali, uno alla testa e l'altro ai piedi della statua, si riportano prima su un fianco, poi sull'altro (di fronte), il 3° e 4° capo-punto. Di seguito si riportano tutti gi altri che sono molteplici ( una costellazione), come ampiamente spiegato nelle "Tesi".

IL QUOZIENTE DI DIVISIONE: Funzione rappresentativa della proporzionalità diretta.

Due grandezze se sono direttamente proporzionali il rapporto fra un qualunque valore della prima ed il corrispondente valore della seconda è costante, Y : X = a, ossia Y = a.x . Evidentemente se 1 cm cubo di marmo pesa g. 3, evidentemente 2 cm cubi peseranno 6 g, 3 uguale 9, e così via.

In questa tesi siamo intressati ad un particolare rapporto preferenziale,quello di due lati corrispondenti di poligoni simili che hanno sempre lo stesso valore: tale rapporto si dice rapporto di similitudine. Le due altezze, nel triangolo di proporzione, quella della statua e del modello, mantengono un valore costante. Come utilizzarlo? Siamo altresì interessati ad un quoto possibilmente intero e con minor numeri infinitesimali; ma se si verifica il problema è facilmente superabile con una modesta calcolatrice.

Calcoliamo il rapporto di due lati corrispondenti AB:BC, che sono, ad esempio, l'altezza della statua m. 6 e quella del modello m. 1,20. Osserviamo che tutte le parallele a BC mantengono un valore costante nel rapporto con il corrispondente in AB: ciò significa che tutte le misure prese dal modello mantengono,in proporzione, lo stesso costante rapporto di similitudine. Infatti m. 6: 1,20 = 5, che è il quoto costante di ogni rapporto di similitudine: per cui una misura dal modello es. di cm 70 sarà cm. 70x 5 = cm 350 che dovrà essere riportata sul blocco. Ma in che modo? Negli esempi precedenti, abbiamo ridotto il triangolo di proporzione di 1/3 o di 1/2; e possiamo dividerlo ancora a seconda delle esigenze lavorative. La soluzione che si propone, di fronte a misure sovra dimensionate, riduce il trasporto delle lunghezze, applicando una tecnica semplice e diretta. Data una statua di m. 6 e di un modello di m. 1.20, si prendono dei compassi grandi( maranghino ) ed un metro a nastro di acciaio, flessometro, che una volta srotolato gli consente di mantenere una certa rigidità, e può ssere utilizzato come se fosse una riga flessibile. Così si comincia così il lavoro:

- si svolge e si fissa il metro , per tutta la lunghezza necessaria a riportare i primi capi-punto: nell'esempio dianzi citato, poco oltre m. 6, per agevolare le misure, 1-2-3-4, iniziali, da prendersi con il maranghino;

- si è detto che il valore del quoziente è 5; perciò ogni misura presa dal modello và moltiplicata per 5. Poniamo sia cm. 73, avremo una misura di cm. 73 x 5 = cm 367,5, che con l'apertura del maranghino la prenderemo sul metro.

Si è già accennato al trasporto, a rovescio, di un punto dal marmo al modello, utilizzando la larghezza esistente ( partendo quasi fatti, se il materiale da togliere non è eccessivo ). Con questa tecnica, tutto è molto più facile: supponiamo, a mò di esempio, che la distanza tra il 3° e 4° punto, la larghezza, sia, nel blocco, di cm 275; fatte le dovute intersezioni, se riportiamo il 4° capo-punto sul modello, non abbiamo che da dividere per 5 ( cm 275 : 5 = cm 55 ). Il capo-punto 4 può essere fissato direttamente sul " gesso", oppure su un frammento di "marmetta", allineato sul rettangolo perimetrale, che è segnato intorno al modello come una cornice, nel contesto delle linee e dei supporti (capi-punto ). Il rettangolo prefigura, in proporzione, lo stesso parallelepipedo ( la sua base ) delineato dal marmo. Quindi, compatibile con le distanze del perimetro già definite intorno al modello. Se non vi sono queste condizioni, troppa "roba ", si toglie il marmo necessario.

L'UTILIZZO DELLA CALCOLATRICE

Si è accennato ai numeri interi ed infinitesimali come quoto, è raro che non si possa aggiungere o togliere qualche centimetro per calcolare un numero intero ( es. cm 605 : 121 = 5; oppure cm 601 : 120,2 = 5 ); ma quando ciò non è possibile, non cambia nulla, poichè sono due grandezze omogenee ( uniformi ). In questo esempio, cm 601 : 120 = 5.008333333: il quoto divide e moltiplica, nella stessa maniera, come indicato in quelli precedenti. Se vi sono dubbi o difficoltà si può sempre effettuare un semplice controllo, con il supporto grafico dei triangoli sotto dimensionati, ridotti ad un 1/3 o 1/2, già menzionati nel capitolo precedente.

STATUE DEL PROF. COSTA PER AIUTARE I BAMBINI MALATI.

PREMESSA. Vivere in armonia con la natura, aver cura del proprio corpo. Questo l'annuncio del Prof. COSTA, nel suo " UNO GNOMO PER LA VITA ". Egli parla del corpo ridonato alla salute e del rispetto della Terra. Lo fà con un umanissimo e caloroso messaggio.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ARA GAUDIUM

Concordiamo, ma amiamo anche un'altra virtù, elevandola al di sopra della volgarità dei nomi. Sognare e stupirsi sempre, con l'entusiasmo e la capacità tipica dei bambini: semplicemente; come fosse la prima volta, davanti a tutte le cose del mondo, nell'integrità di tutte le sue suggestioni e visioni, per liberarci dalla contaminazione di schemi razionali.

Occorre riscoprire il fanciullino che è in noi nell'unità del corpo e dello spirito, nelle novità delle esperienze, nelle sue forme di dolcezza e bramosia; così come vengono dal profondo delle viscere.

La realizzazione dell'Ara Gaudium in pietre lavorate è composta di piccoli oggetti da toeletta, per rimestare, spalmare e sfarinare, sia le creme per la cura del corpo che i pigmenti per l'arte del trucco. Il presente elaborato ( Ara Gaudium), segnala una consuetudine che ha accompagnato la vita pubblica di antiche civiltà: dagli Egiziani ai Persiani, dai Greci ai Romani ; e come unguenti, profumi e trucchi scandivano le mode ed i lussi del tempo: usi estetici, estatici e di godimento che i costumi riproponevano ciclicamente. (Le stesse pietre mantengono il valore simbolico dei popoli antichi : " si riteneva che esse segnassero la casa degli Dei ". Sono consistenti Archetipi - rappresentazioni dell' ìnconscio di esperienze primordiali comuni a tutti gli uomini - che esercitano una enorme influenza su di noi ).

Perciò detto, dichiariamo la nostra devozione a Dioniso, non il Bacco ubriacone, interessati di più all'ebbrezza mentale.

L'oggetto della nostra filosofia è il "desiderio", il liberarsi di colpo dalle preoccupazioni quotidiane, regalandoci momenti di raccogliemento e riflessione, dedicando molta attenzione alla cura del nostro corpo: per ritrovarsi nell'ebbrezza fisica ed intellettuale, confacente al bisogno estatico e del godimento. " E' quasi un rituale doveroso, in tutte le comunità civilizzate rapidamente, conservare l'amore per il primitivo, il desiderio di condurre un genere di vita più istintivo e passionale; diverso da quello sanzionato dalla morale corrente". Dobbiamo essere capaci di osservare meglio e di più le cose che ci circondano, i loro colori, la quantità di luce riflessa, lo spazio che occupano; oppure come da questi si lasciano invadere. Infine, le sensazioni al tatto delle loro forme, secondo la consistenza materica o la qualità dei rilievi; poi la lucidità, il messaggio lascivo, per la piacevolezza nel maneggiarne la loro forma e textura. Ognuno vede e sente ciò che sà : percepiamo la forma secondo la nostra esperienza personale. Passionalmente immaginiamo ciò che non è raffigurato; e raffiguriamo ciò che non è descritto.

E' un esperimento che amiamo proporre simbolicamente nella scultura e nell'architettura come oggetti del, e, per il desiderio . Percepiamo l'uomo su un piano diverso, nel sentire e nella condotta. Questa reazione del pensiero e dei sentimenti ci porta a recepire questi semplici versi:

SEI ANCORA QUELLO DELLA PIETRA

E DELLA FIONDA, UOMO DEL MIO TEMPO...

S. QUASIMODO.

PREMESSA. Vivere in armonia con la natura, aver cura del proprio corpo. Questo l'annuncio del Prof. COSTA, nel suo " UNO GNOMO PER LA VITA ". Egli parla del corpo ridonato alla salute e del rispetto della Terra. Lo fà con un umanissimo e caloroso messaggio.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ARA GAUDIUM

Concordiamo, ma amiamo anche un'altra virtù, elevandola al di sopra della volgarità dei nomi. Sognare e stupirsi sempre, con l'entusiasmo e la capacità tipica dei bambini: semplicemente; come fosse la prima volta, davanti a tutte le cose del mondo, nell'integrità di tutte le sue suggestioni e visioni, per liberarci dalla contaminazione di schemi razionali.

Occorre riscoprire il fanciullino che è in noi nell'unità del corpo e dello spirito, nelle novità delle esperienze, nelle sue forme di dolcezza e bramosia; così come vengono dal profondo delle viscere.

La realizzazione dell'Ara Gaudium in pietre lavorate è composta di piccoli oggetti da toeletta, per rimestare, spalmare e sfarinare, sia le creme per la cura del corpo che i pigmenti per l'arte del trucco. Il presente elaborato ( Ara Gaudium), segnala una consuetudine che ha accompagnato la vita pubblica di antiche civiltà: dagli Egiziani ai Persiani, dai Greci ai Romani ; e come unguenti, profumi e trucchi scandivano le mode ed i lussi del tempo: usi estetici, estatici e di godimento che i costumi riproponevano ciclicamente. (Le stesse pietre mantengono il valore simbolico dei popoli antichi : " si riteneva che esse segnassero la casa degli Dei ". Sono consistenti Archetipi - rappresentazioni dell' ìnconscio di esperienze primordiali comuni a tutti gli uomini - che esercitano una enorme influenza su di noi ).

Perciò detto, dichiariamo la nostra devozione a Dioniso, non il Bacco ubriacone, interessati di più all'ebbrezza mentale.

L'oggetto della nostra filosofia è il "desiderio", il liberarsi di colpo dalle preoccupazioni quotidiane, regalandoci momenti di raccogliemento e riflessione, dedicando molta attenzione alla cura del nostro corpo: per ritrovarsi nell'ebbrezza fisica ed intellettuale, confacente al bisogno estatico e del godimento. " E' quasi un rituale doveroso, in tutte le comunità civilizzate rapidamente, conservare l'amore per il primitivo, il desiderio di condurre un genere di vita più istintivo e passionale; diverso da quello sanzionato dalla morale corrente". Dobbiamo essere capaci di osservare meglio e di più le cose che ci circondano, i loro colori, la quantità di luce riflessa, lo spazio che occupano; oppure come da questi si lasciano invadere. Infine, le sensazioni al tatto delle loro forme, secondo la consistenza materica o la qualità dei rilievi; poi la lucidità, il messaggio lascivo, per la piacevolezza nel maneggiarne la loro forma e textura. Ognuno vede e sente ciò che sà : percepiamo la forma secondo la nostra esperienza personale. Passionalmente immaginiamo ciò che non è raffigurato; e raffiguriamo ciò che non è descritto.

E' un esperimento che amiamo proporre simbolicamente nella scultura e nell'architettura come oggetti del, e, per il desiderio . Percepiamo l'uomo su un piano diverso, nel sentire e nella condotta. Questa reazione del pensiero e dei sentimenti ci porta a recepire questi semplici versi:

SEI ANCORA QUELLO DELLA PIETRA

E DELLA FIONDA, UOMO DEL MIO TEMPO...

S. QUASIMODO.

IL TALLONE DI ACHILLE

Il presente è l'unico piede che può segnare una rete a " Gigi Buffon ", di tacco però, esclusivamente!

Il soggetto, facezie a parte, è quasi sempre un pretesto per esprimere diverse sensibilità. Volutamente, il lavoro non è tratto da un'unico blocco di marmo, ricco di tutte le sue qualità.

Ho assemblato materiali poveri: un composto di oggetti che possiamo aver maneggiato e/o incontrato nel tempo, e per tanto presenti nella nostra memoria, familiarmente.

Il piede in marmo fu, quasi certamente, una scaglia o uno scarto di un'opera più grande. Raccolto a valle del 'Carrione', aveva preso, grossolanamente, quella forma, dopo aver ruzzolato lungamente durante le fiumane: sono stati sufficienti pochi ritocchi per raffinarlo. Così pure la suola del sandalo o la base stessa, sono stati presi da un vecchio rifugio diroccato sull'Alpe, poi rielaborati. L'uno, la piastra, costituiva parte del tetto; l'altro un vecchio scalino penzolante. Sono tutti oggetti che esprimono un vissuto ed una memoria popolare della nostra città.

E' questo il " Presente " , genuino, che mi permetto di porgerti, nell'intento di ricordare il compiacimento di tutta la città, dopo i recenti mondiali di calcio; ma anche e, contemporeneamente, a tutta la tua meravigliosa famiglia, verso la quale i Carraresi, quelli veri, nutrono grande stima e simpatia.

AFFETTUOSAMENTE

L'APUANO

( IL GIOVANE )

CARRARA,..........................

Il presente è l'unico piede che può segnare una rete a " Gigi Buffon ", di tacco però, esclusivamente!

Il soggetto, facezie a parte, è quasi sempre un pretesto per esprimere diverse sensibilità. Volutamente, il lavoro non è tratto da un'unico blocco di marmo, ricco di tutte le sue qualità.

Ho assemblato materiali poveri: un composto di oggetti che possiamo aver maneggiato e/o incontrato nel tempo, e per tanto presenti nella nostra memoria, familiarmente.

Il piede in marmo fu, quasi certamente, una scaglia o uno scarto di un'opera più grande. Raccolto a valle del 'Carrione', aveva preso, grossolanamente, quella forma, dopo aver ruzzolato lungamente durante le fiumane: sono stati sufficienti pochi ritocchi per raffinarlo. Così pure la suola del sandalo o la base stessa, sono stati presi da un vecchio rifugio diroccato sull'Alpe, poi rielaborati. L'uno, la piastra, costituiva parte del tetto; l'altro un vecchio scalino penzolante. Sono tutti oggetti che esprimono un vissuto ed una memoria popolare della nostra città.

E' questo il " Presente " , genuino, che mi permetto di porgerti, nell'intento di ricordare il compiacimento di tutta la città, dopo i recenti mondiali di calcio; ma anche e, contemporeneamente, a tutta la tua meravigliosa famiglia, verso la quale i Carraresi, quelli veri, nutrono grande stima e simpatia.

AFFETTUOSAMENTE

L'APUANO

( IL GIOVANE )

CARRARA,..........................

IPSIA MARMO

Programma.

La scuola del marmo, dalla sua antica atipicità ( di arti e mestieri ) ad oggi, dovrebbe aver smarrito qualcosa della sua ricchezza originaria, se le iscrizioni scolastiche registrano proccupanti abbandoni. Ricordiamo un consiglio datato ma attuale:

“Quando personalità, società od istituzioni, soffrono un periodo di crisi, occorre che ritornino ai loro sani principi, a quel periodo aureo e di manifesta affermazione e radicamento. Ovviamente, nella loro realtà territoriale come nel sentire della gente”.

Si è detto e ripetuto, più volte, “ sull'unicità “ di questo Istituto ( unico al mondo ); vediamo meglio di cosa si tratta:

- di una formazione didattica e/o professionale qualificata?; - di uno sviluppo, alto, inerente le capacità interpretative nella riproduzione di opere o copie artistiche? Oppure l'abbandono di tutto questo, nella esclusiva affermazione del solo “mestiere”, meccanicamente inteso; o, ancora, semplicemente aspettativa funzionale ad un impiego qualsiasi, con un'istruzione fine a se stessa e genericamente intesa, acquisendo un diploma?

Ripensare alla nostra storia, alla dedizione di intere generazioni di famiglie carraresi vissuta nel patrimonio di laboratori e botteghe ; ripensare alla loro abilità e sensibilità artistica ed artigianale ci inorgoglisce: soprattutto se ne consideriamo la capacità interpretativa. Capacità che contiene in sé un indubbio valore segnico, manifestato con un notevole apporto creativo ed un concorso di idee. ( Ed è in questo contesto di collaborazione, quello “tra ideatore ed esecutore”, la prova provata sia delle soventi correzioni sui modelli originali, sia del contributo di alta maestria raggiunto dagli scultori carraresi nella veicolazione delle opere d'arte).

Quindi non necessitiamo di un contributo, e di un diploma, fine a se stesso; ma di alcune iniziative e pulsioni che individuano, nell'antica filiera, i suoi punti di forza.

Istruzione e mestieri possono compenetrarsi: l'unicità di tutto questo, è portare la fabbrica nella scuola, consapevoli di operare nel contesto di un territorio ricco d'imprese e con una pesante storia sulle spalle. Ma di tutto questo nessuno si rende conto, così come non esiste una regia, un collegamento efficace tra le varie realtà; eppure il termine “ far sistema “ , vacuo quanto mai, continua, di bocca in bocca, il suo giro trionfale tra simposi, seminari ed altro ancora.

Indichiamo un programma minimo, per attualizzare e pubblicizzare il ruolo dell'IPSIA nel contesto della realtà sociale ed economica della città. Se si va al cuore del problema , non si può non rilevare la endemica scarsità di adesioni da parte dei giovani. E' il sintomo di legittime aspettativa non soddisfatte? siano esse occupazionali o deludenti nelle molteplici aspirazioni individuali ed artistiche.

2 -

Detto programma può riprendere l'iniziale filiera del mestiere della scultura, partendo da alcune iniziative elementari :

Fuori programma, ma degno di futura considerazione, il disegno di figura ed anche di progettazione, con corsi adeguati: il disegno di figura utilissimo allo scolpire; il progetto, per impostare e preventivare un lavoro.

iniziare con le vecchie tecniche: dallo scandagliare alla sbozzatura, al'utilizzo del pantografo e dei compassi e loro tecniche ( angolo di proporzione, telaio e squadre, puntoni ). Prevedendo di utilizzare il contributo di figure esterne, artigiani e mestieranti, per mutuarne le esperienze migliori.

organizzare un minimo di attrezzatura da officina, necessaria alla fase preparatoria di ogni lavoro; installare una “ forgia “, per ottenere una tempera migliore dei ferri adeguandola al lavoro da farsi ed all'uso personale; inoltre consentirci una conoscenza migliore dell'intaglio, soprattutto nella fase di rifinitura.

TECNICHE DI RIFINITURA

1.Importantissima per una perfetta esecuzione dell'opera, la rifinitura è un tantino ìn ombra rispetto alle precedenti fasi di lavorazione. Gli studenti riescono, anche i meno bravi, a portare a termine la fase di smodellatura; ma non sempre terminano l'opera in maniera soddisfacente. Viene così mortificata una specificità del marmo: quella di essere levigato/lucidato in stadi diversi ( a seconda che si voglia maggior opacità o lucentezza ); o quella di esaltare ora i chiari ora gli scuri; ora le linee od una maggiore plasticità, a seconda della lavorazione. Così come nel disegno, pittura e architettura, anche nella scultura è importante la pelle o la texture voluta, effettuata dai passaggi con subbia, gradine, scalpello, smerigli ecc.. Il non finito può esservi compreso dall'esecutore, secondo i suoi intendimenti artistici.

Prevediamo, che le tecniche adottate ed il lavoro svolto, possano essere oggetto della pubblicazione di un libro di testo e di un CD, per documentare tutti i vari passaggi di studio e di lavoro del “mestiere”, facilitandone così la comprensione.

Con questa modesta iniziativa auspichiamo maggiore attenzione da parte della città e delle sue istituzioni; è il nostro messaggio che non demorde, sulla prestigiosità ed originalità della scuola del marmo. Non secondario è l'intento di stimolare adesioni e contributi.

Programma.

La scuola del marmo, dalla sua antica atipicità ( di arti e mestieri ) ad oggi, dovrebbe aver smarrito qualcosa della sua ricchezza originaria, se le iscrizioni scolastiche registrano proccupanti abbandoni. Ricordiamo un consiglio datato ma attuale:

“Quando personalità, società od istituzioni, soffrono un periodo di crisi, occorre che ritornino ai loro sani principi, a quel periodo aureo e di manifesta affermazione e radicamento. Ovviamente, nella loro realtà territoriale come nel sentire della gente”.

Si è detto e ripetuto, più volte, “ sull'unicità “ di questo Istituto ( unico al mondo ); vediamo meglio di cosa si tratta:

- di una formazione didattica e/o professionale qualificata?; - di uno sviluppo, alto, inerente le capacità interpretative nella riproduzione di opere o copie artistiche? Oppure l'abbandono di tutto questo, nella esclusiva affermazione del solo “mestiere”, meccanicamente inteso; o, ancora, semplicemente aspettativa funzionale ad un impiego qualsiasi, con un'istruzione fine a se stessa e genericamente intesa, acquisendo un diploma?

Ripensare alla nostra storia, alla dedizione di intere generazioni di famiglie carraresi vissuta nel patrimonio di laboratori e botteghe ; ripensare alla loro abilità e sensibilità artistica ed artigianale ci inorgoglisce: soprattutto se ne consideriamo la capacità interpretativa. Capacità che contiene in sé un indubbio valore segnico, manifestato con un notevole apporto creativo ed un concorso di idee. ( Ed è in questo contesto di collaborazione, quello “tra ideatore ed esecutore”, la prova provata sia delle soventi correzioni sui modelli originali, sia del contributo di alta maestria raggiunto dagli scultori carraresi nella veicolazione delle opere d'arte).

Quindi non necessitiamo di un contributo, e di un diploma, fine a se stesso; ma di alcune iniziative e pulsioni che individuano, nell'antica filiera, i suoi punti di forza.

Istruzione e mestieri possono compenetrarsi: l'unicità di tutto questo, è portare la fabbrica nella scuola, consapevoli di operare nel contesto di un territorio ricco d'imprese e con una pesante storia sulle spalle. Ma di tutto questo nessuno si rende conto, così come non esiste una regia, un collegamento efficace tra le varie realtà; eppure il termine “ far sistema “ , vacuo quanto mai, continua, di bocca in bocca, il suo giro trionfale tra simposi, seminari ed altro ancora.

Indichiamo un programma minimo, per attualizzare e pubblicizzare il ruolo dell'IPSIA nel contesto della realtà sociale ed economica della città. Se si va al cuore del problema , non si può non rilevare la endemica scarsità di adesioni da parte dei giovani. E' il sintomo di legittime aspettativa non soddisfatte? siano esse occupazionali o deludenti nelle molteplici aspirazioni individuali ed artistiche.

2 -

Detto programma può riprendere l'iniziale filiera del mestiere della scultura, partendo da alcune iniziative elementari :

Fuori programma, ma degno di futura considerazione, il disegno di figura ed anche di progettazione, con corsi adeguati: il disegno di figura utilissimo allo scolpire; il progetto, per impostare e preventivare un lavoro.

iniziare con le vecchie tecniche: dallo scandagliare alla sbozzatura, al'utilizzo del pantografo e dei compassi e loro tecniche ( angolo di proporzione, telaio e squadre, puntoni ). Prevedendo di utilizzare il contributo di figure esterne, artigiani e mestieranti, per mutuarne le esperienze migliori.

organizzare un minimo di attrezzatura da officina, necessaria alla fase preparatoria di ogni lavoro; installare una “ forgia “, per ottenere una tempera migliore dei ferri adeguandola al lavoro da farsi ed all'uso personale; inoltre consentirci una conoscenza migliore dell'intaglio, soprattutto nella fase di rifinitura.

TECNICHE DI RIFINITURA

1.Importantissima per una perfetta esecuzione dell'opera, la rifinitura è un tantino ìn ombra rispetto alle precedenti fasi di lavorazione. Gli studenti riescono, anche i meno bravi, a portare a termine la fase di smodellatura; ma non sempre terminano l'opera in maniera soddisfacente. Viene così mortificata una specificità del marmo: quella di essere levigato/lucidato in stadi diversi ( a seconda che si voglia maggior opacità o lucentezza ); o quella di esaltare ora i chiari ora gli scuri; ora le linee od una maggiore plasticità, a seconda della lavorazione. Così come nel disegno, pittura e architettura, anche nella scultura è importante la pelle o la texture voluta, effettuata dai passaggi con subbia, gradine, scalpello, smerigli ecc.. Il non finito può esservi compreso dall'esecutore, secondo i suoi intendimenti artistici.

Prevediamo, che le tecniche adottate ed il lavoro svolto, possano essere oggetto della pubblicazione di un libro di testo e di un CD, per documentare tutti i vari passaggi di studio e di lavoro del “mestiere”, facilitandone così la comprensione.

Con questa modesta iniziativa auspichiamo maggiore attenzione da parte della città e delle sue istituzioni; è il nostro messaggio che non demorde, sulla prestigiosità ed originalità della scuola del marmo. Non secondario è l'intento di stimolare adesioni e contributi.

domenica 24 gennaio 2010

LA MùSA ADDORMENTATA ( DA COSTANTIN BRANCUSI )

Le mùse - nella mitologia-greco romana - sono le nove dee che proteggono le arti e le scienze.

Il soggetto del sonno, come pretesto per aprirsi ai sogni, alle allucinazioni, al mistero, non è nuovo, per visualizzare l'inconscio attraverso immagini e sensazioni ( Goya e Redon, assommano in sé la tendenza Romantica e l'estetica Simbolista ); ciò può anche rappresentare un'interfaccia carica di sgnificati simbolici ed espressivi ( Espressionismo ). In modo speciale, l'arte di Brancusi astrae dalla realtà: cosicchè anche le sue opere sono caratterizzate da una forte purezza espressiva, con un'intenzionalità volutamente istintiva (lo scolpire direttamente, ignorando qualsiasi modello ). La testa reclinata della mùsa addormentata, sembra, più che un coricarsi per un sereno riposo, l'espressione di un linguaggio, di uno stile, ridotto all'essenziale, nella sua estrema sintesi, con quelle sue forme pulite ed allungate. Chi scrive è ispirato da questa purezza: nell'osservare le opere del Maestro ( Brancusi ) si ha la sensazione di un nuovo e diverso senso della vita, connotato da un lavoro intenso e da un'eguale libertà creativa , dentro la spiritualità delle cose, che sono racchiuse in questo primitivo ideale di bellezza irreale ed iconico. Questo formalismo emozionale, ha acceso la mia fantasia . Quelle sue braccia diversamente posizionate, in molte sue opere, ricordano forme primordiali : altre civiltà? altre testimonianze? le rovine di Stonehenge?

Perciò, a quella testa del Brancusi, adagiata su un piano, ho aggiunto le braccia, copiando da molte delle sue opere, per un componimento d'insieme, ossessionato dalla visione delle magiche e pesanti pietre di Stonehenge: somiglianti a braccia umane che sembrano offrire, con quell'architrave, un sofferto sacrificio ad una qualche divinità.

Lo Scultore

L'Apuano ( Il Giovane )

Le mùse - nella mitologia-greco romana - sono le nove dee che proteggono le arti e le scienze.

Il soggetto del sonno, come pretesto per aprirsi ai sogni, alle allucinazioni, al mistero, non è nuovo, per visualizzare l'inconscio attraverso immagini e sensazioni ( Goya e Redon, assommano in sé la tendenza Romantica e l'estetica Simbolista ); ciò può anche rappresentare un'interfaccia carica di sgnificati simbolici ed espressivi ( Espressionismo ). In modo speciale, l'arte di Brancusi astrae dalla realtà: cosicchè anche le sue opere sono caratterizzate da una forte purezza espressiva, con un'intenzionalità volutamente istintiva (lo scolpire direttamente, ignorando qualsiasi modello ). La testa reclinata della mùsa addormentata, sembra, più che un coricarsi per un sereno riposo, l'espressione di un linguaggio, di uno stile, ridotto all'essenziale, nella sua estrema sintesi, con quelle sue forme pulite ed allungate. Chi scrive è ispirato da questa purezza: nell'osservare le opere del Maestro ( Brancusi ) si ha la sensazione di un nuovo e diverso senso della vita, connotato da un lavoro intenso e da un'eguale libertà creativa , dentro la spiritualità delle cose, che sono racchiuse in questo primitivo ideale di bellezza irreale ed iconico. Questo formalismo emozionale, ha acceso la mia fantasia . Quelle sue braccia diversamente posizionate, in molte sue opere, ricordano forme primordiali : altre civiltà? altre testimonianze? le rovine di Stonehenge?

Perciò, a quella testa del Brancusi, adagiata su un piano, ho aggiunto le braccia, copiando da molte delle sue opere, per un componimento d'insieme, ossessionato dalla visione delle magiche e pesanti pietre di Stonehenge: somiglianti a braccia umane che sembrano offrire, con quell'architrave, un sofferto sacrificio ad una qualche divinità.

Lo Scultore

L'Apuano ( Il Giovane )

Ocelot

NATALE 2005

OCELOT ( OCELOTTO ) : Il dono, in pietra, e' l'interpretazione di una copia dell'originale.