IL MORTAIO UNA PRODUZIONE SCULTORIA

DELLE ALPI APUANE

La sua estetica e linguaggio visuale

Mortificante considerarla produzione umile ed utilitaria.

La lavorazione dei mortai, spesso considerata di scarsa professionalità comportava, al contrario, particolari doti tecniche ed una buona specializzazione. Almeno nei suoi impieghi artigianale/industriale, al di là dei singoli spartani che incrementavano la loro busta paga con un "gobet" , vedevano Carrara al centro delle maggiori produzioni e spedizioni, comprendendo tra i lavori speciali di marmo anche le tinozze da bagno. Certamente, il suo utilizzo si collocava, nell'ambito della cucina e della farmaceutica, ma ciò non poteva giustificare una produzione così massiccia, con misure e regole particolarissime. Dalla seconda metà dell'Ottocento, via via scemando fino alla scarsa produzione odierna, si assiste ad un suo utilizzo in architettura, nel designer, in particolari decorazioni di facciate, pavimenti e rivestimenti. A parte la particolare bellezza in sé, dovuta alla sua originale fattura, il mortaio, offre notevoli possibilità decorative: in una facciata ponendoli uno vicino all'altro, si possono comporre, ad incastro, varie figure geometriche, linee e forme che si alternano, in un gioco di pieni e vuoti (composizioni modulari) ; ma anche contrasto di colori, se si riempiono i mortai con un impasto di materiali pigmentati o disposti a mosaico. Altresì, si possono delinearsi processi di configurazione, osservando alternativamente ora una immagine, ora un'altra nello sfondo, adattandoli alla nostra esperienza ( ognuno vede ciò che sa'). Così, la percezione visiva del nostro mortaio in una composizione modulare su un piano, tende a completare la forma e a darle un significato, prediligendo alcune configurazioni su altre personalizzandole. Le cosiddette figure ambigue esemplificano questo aspetto: poiché la nostra attenzione può concentrarsi solo su una figura alla volta, selezionando quelle più semplici e definite, oppure per noi più significanti. Come percepiamo le immagini, ad esempio di fronte alla composizione di una balaustra, il nostro cervello seleziona immediatamente la plasticità e linearità delle colonnette oppure il disegno nello spazio vuoto tra esse?

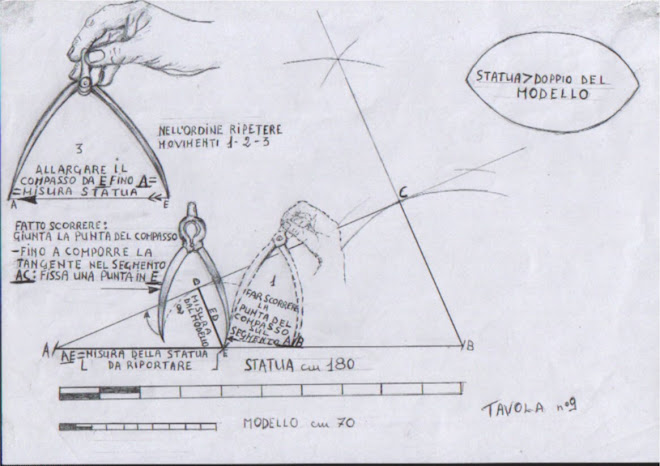

Desideriamo, qui, dimostrare che il mortaio è un manufatto nobile e non artigianato minore come si suol dire. Insomma, non stiamo parlando del mortaio di discutibile fattura, riempito di acqua o di mangime e buttato nel pollaio dai nostri avi. Nossignori, stiamo parlando di un Re, che ha antenati illustri, misure commercialmente precise, con le quali viene nominato, sia riferite al palmo di Genova, sia al piede inglese, nella prassi mediamente di cm. 25 il primo e 30 il secondo. Entrambi appartenenti al sistema dodicesimale, divisibili per 12 e quindi cm.2 per l'oncia genovese, 2,5 cm. il pollice inglese. Così quando si dice del 10 del 12 del 16 e 22, si nomina un mortaio riferito a precise tabelle, esposte alla futura domanda della clientela. Un Re mortaio, che rispetto alle misure ed alla qualità del marmo, che sia duro e fresco, ha il suo peso ed il relativo prezzo. Le misure sono prese nel loro maggior diametro superiore, ma su l'orlo esterno, escluse le orecchie. Il mortaio, come la scultura, ha un proprio canone, che stabilisce le proporzioni tra le varie parti.

Un canone, la perfezione del bello ideale.

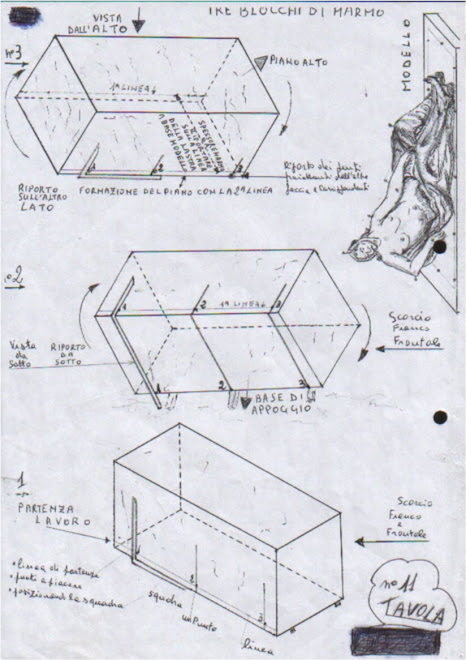

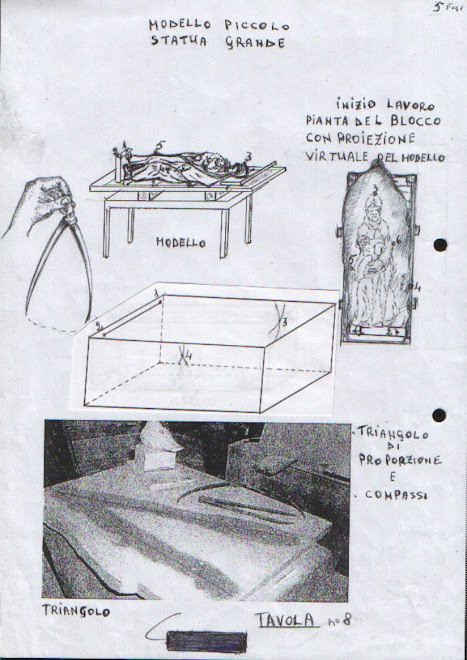

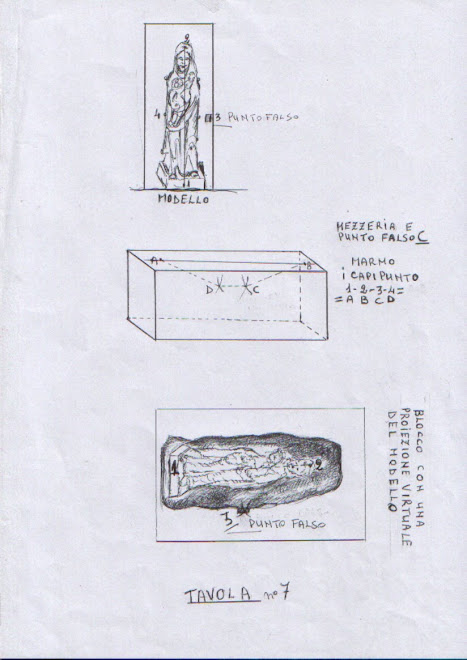

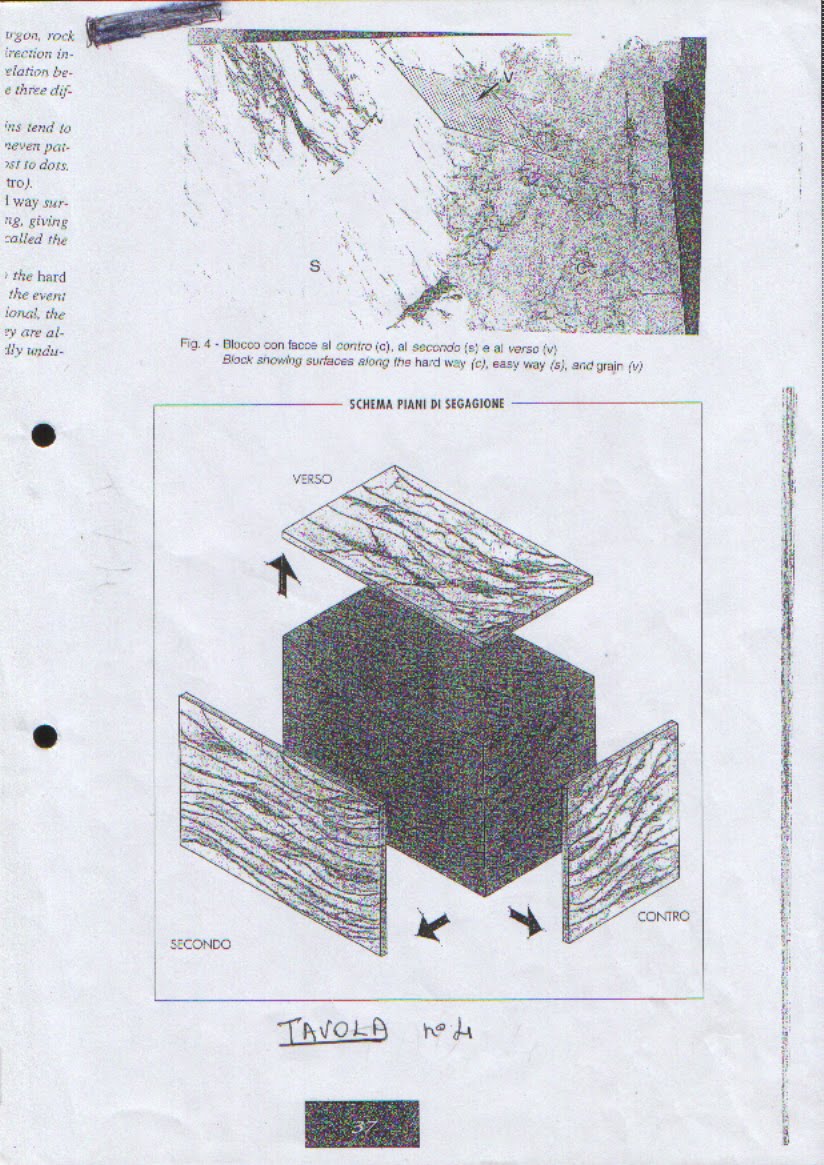

Solitamente, i mortai si ricavano da piccoli blocchetti tagliati e squadrati e nella misura desiderata. Se vogliamo agevolarci nel lavoro, il parallelepipedo ottimale ha un quadrato alla superficie, dove è possibile ricavare le dieci parti ( se comprendiamo anche le diagonali, con le orecchie; ma otto parti il lato del quadrato ). Lo stesso quadrato è alla base, anche se qui avremo una percentuale di sfrido, perché le parti, da ricavare, sono quattro; le altre facce hanno una altezza uguale a sei parti. Le misure canoniche sono le seguenti ( vedi disegno n° ).

La parte superiore è composta di 10 parti ( 1: 10 , come detto ) : di cui n ° 6 l'invaso, n° 1 + 1 il bordo esterno/interno delle circonferenze del mortaio; n° 1 + 1 sono due della quattro orecchie. La profondità dell'invaso è di 4 parti più un mezzo ( 4 + 1/2 ), mentre lo spessore della sua base ( il fondo ), è di parti 1 più un mezzo ( 1 + 1/2. Il diametro della circonferenza della base è di 4 parti, e la sua distanza dall'altra, diametralmente opposta, è di 6 parti, che corrisponde all'altezza del mortaio. Il sistema di calcolo è molto semplice: abbiamo detto che, usualmente, i mortai si fanno sulla misura richiesta ; per calcolare l'unità di misura è sufficiente dividere per otto, il maggior diametro superiore, preso sull'orlo esterno all'invaso, che corrisponde alla misura del lato del quadrato. Se poniamo il lato del quadrato è di cm. 12, l'unità di misura è di , 12: 8 = cm. 1,5 . Meno difficoltoso è partire da una unità di misura standard a piacere; ad esempio di cm. 2, di 2,5 o 3, e moltiplicarla con le parti indicate o adeguandole alla grandezza del marmo a disposizione.

Tecniche di lavorazione.

Si procede annerendo, con carboncino ed erba grassa, la parte superiore del mortaio. Abbiamo di fronte la prima faccia quadrata , tracciamo con il punteruolo le diagonali, poi, passando dal centro, nella sua esatta metà, il diametro. Su questo, dal centro, con la stessa apertura del compasso si indicano i punti 1 e 2, a piacere; indi, con centro in questi, con altre intersezioni ( 3 e 4 ), si alza l'altro diametro perpendicolare. Dal centro, con apertura del raggio pari a 3 parti ( diametro sei ), si disegna il cerchio dell'invaso. Dall'incrocio di questa circonferenza, con le perpendicolari ai lati ( diametri ortogonali ), si ricavano i punti 5 – 6 – 7 – 8 . Da questi, altre intersezioni uguali al raggio, si rettificano, meglio precisandole, le diagonali. Sempre dal centro, con raggio 4 parti, si traccia la circonferenza dell'orlo esterno. Le intersezioni 5 – 6 – 7 – 8 sono necessarie per puntare il compasso alla unità di misura indicata e disegnare le orecchie.

Sui lati del nostro quadrato rimangono i punti di incontro delle diagonali e dei diametri, da tutti questi, manovrando con il compasso, si cerca il centro del quadrato alla base, speculare all'altro in alto. Da qui, con apertura di raggio 2 parti, si segna il cerchio di fondo. Il nostro mortaio è disegnato e visto come se fosse in pianta : con la gradina e con lo scalpello, contorniamolo, ricavando dall'inciso, un intaglio di almeno due centimetri, dopo di che si comincia a scolpire il tutto. Un primo accorgimento è quello di mettere il mortaio in una morsa, appoggiato su uno di lati minori, in costa. Il secondo, è quello di eseguire delle tracce, a mo' di linee guida, che iniziano dall'attacco delle orecchie sulla circonferenza esterna e proseguono, le tracce, fino ad incontrare la circonferenza alla base. Si tenga conto della rastremazione voluta, quando si inizia ad unire le due basi, per dare forma ad un solido molto simile ad un tronco di cono. Se non si è già provveduto prima, a svuotare il catino, intagliato nel bordo interno, lo si può fare in corso d'opera, dopo aver abbozzato il lavoro e prima della definitiva rifinitura.

Dall'estetica al linguaggio visuale.

Nella scultura, il segno, è una diretta emanazione dell'uomo, non è la parola, lo scritto, il gesto convenzionale : è una sfida con la materia, una lotta. Il togliere, l'incidere, il trattare in un certo modo le superfici, esposte al gioco della luce e dello spazio, sono l'affermarsi di una tensione tra l'uomo e la materia, sperimentando nuovi ed avveniristici linguaggi. La texture, anche nel mortaio è importante: certe incisioni, porosità, grumi incerti, fatti con la subbia, la gradina, l'ugnetto o lo scalpello, sono passaggi dove la luce esprime tanti modi diversi di essere e di comunicare della materia, non solo estetici. Perciò spesso viene impreziosito con piccole figure in bassorilievo, motivi ornamentali, anche in una certa fattura delle orecchie. Perché così lo viviamo e sentiamo, a dispetto di molti che lo considerano solo in termini utilitaristici : “ ma in fondo in fondo, non è altro che un'utensile da cucina”. No è molto di più.

Un oggetto piace per se' stesso, per le sensazioni gradevoli che suscita in noi, alla vista e al tatto. Sicché, la sua armonia anima in noi ricordi piacevoli: le emozioni vissute, la memoria di abitudini a noi care, familiari, un sentimento composto di usi e tradizioni. Insomma nello oggetto noi amiamo tutto ciò che vi abbiamo messo di noi: archetipi che corrispondono alla nostra esperienza, a processi di sviluppo e di adattamento all'ambiente, alle motivazioni percepite ed a ciò che avviene intorno a noi e nel mondo. Il mortaio, con il suo pestello, più o meno rudimentale, è una delle forme più antiche usate dall'uomo.

" Perciò la fascinazione artigianale deriva dal fatto che è passato dall'intelligenza delle mani di qualcuno, che vi ha lasciato il suo particolare segno con il suo lavoro e la sua sensibile passionalità, e lo ha stigmatizzato con un oggetto originale e irripetibile. E' la fascinazione di ciò che si è creato, di quel pezzo unico in un momento unico".

Apprendiamo da queste eccellenze, l'unitarietà dei pregi che il marmo accoglie nel suo grembo, giacchè la sua materia contiene in se e per sé quel germe sublime che ogni buon artista sa' trovare con l'opera sua.

A volte mi sorprendo ad osservare vecchie lavorazioni, vestigia del passato, e comincio a fantasticare. E... quella pattina giallognola che il marmo assume con il tempo, più nei luoghi chiusi, mi estranea dal momento reale. A tal punto che più non vedo, mentre mi sorprendo ad ascoltare quel passaggio dei ferri nella materia e il particolare suono materico che ognuno di essi produce; ecco! Ora la gradina scorre velocemente, a momenti spunta piccole impuntature, modesti lasciti di materia in piccolissime gobbe (le tocco con la mano). Sono modeste vibrazioni, quasi a rappresentare lo stato d'animo dell'artista: tal volta leggero e franco talatra stanco. Avverto che la mano deve essere rilassata e ferma quasi ad incontrare la dolcezza del verso, per un ottimo impasto; altrimenti l'impeto e l'ostinazione incontrano durezza nell'eccessivo prender di petto. Così si snoda un percorso della lavorazione che dev'essere unitario e ritmato nei modi, molto più a scorrere che a zappare, se desideriamo la materia più arrendevole e morbida nella musicalità dei toni. Così lo scalpello dal taglio dritto ed affilato traccia già i primi percorsi, parallelamente allineati, lungo il piano; dianzi pregustando lo sfigolio del raschietto sulle gobbe o rigature tra una corsa e l'altra.

martedì 18 gennaio 2011

Iscriviti a:

Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:

Posta un commento