I PUNTONI NELLA SCULTURA.

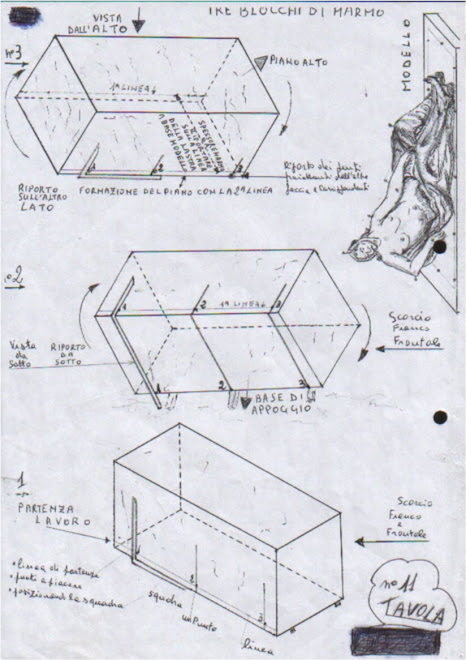

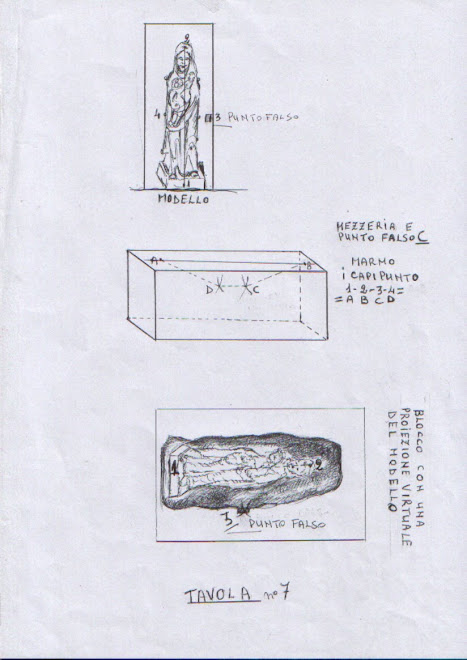

I "PUNTONI" in edilizia sono un elemento architettonico delle capriate (le due travi inclinate ). Nella smodellatura il termine è riferito ad un listello più o meno alto, rispetto alla grandezza del lavoro e ad essa proporzionato sia nel marmo sia nel modello. All'apice di ogni puntone è contenuto un capo-punto, da trasportarsi dal modello alla statua in marmo ( similmente,ognuno di questi due ha i suoi puntoni con capi-punto): i listelli si innalzano, sopra il modellato di entrambi, nel rispetto delle proporzioni, in scala, prefissate. In dialetto sono detti anche "piri" . La parte in basso, opposta al capo-punto, è attaccata e al marmo e al modello.

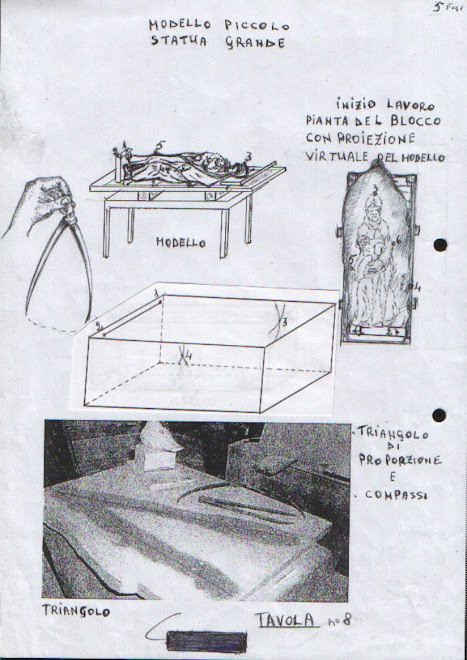

Dobbiamo considerare anche la quantità di puntoni da installare: saranno numerosi tanto quanto l'estensione del lavoro e dei campi utili alle proiezioni; quindi, adeguati ad un sistema modulare per tempestare di punti la riproduzione, e più questi saranno fedeli e numerosi, più la riproduzione sarà soddisfatta e perfetta.

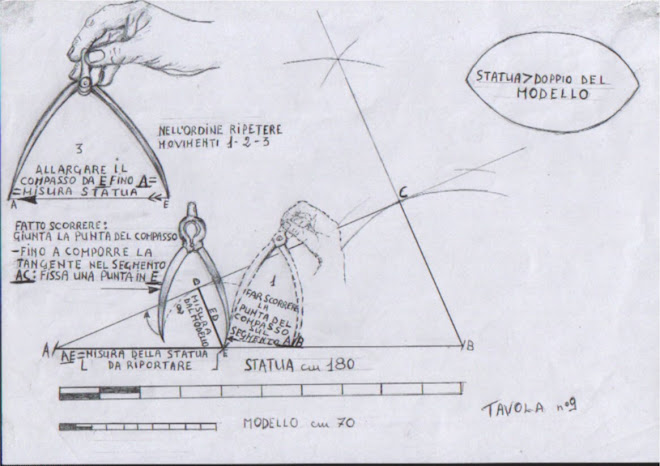

Il listello, elemento rettilineo in marmo o in legno, può raffigurarsi come una retta perpendicolare che interseca il piano sul quale è fissato; cioè in posizione ottimale per proiettarsi sulle misure necessarie. Disponendo le punte del compasso, una ferma sul suo punto di testa, l'altra, secondo un'apertura prescelta, con la possibilità di ruotare di 360° intorno al detto puntone, si può cogliere e riportare, dal modello alla statua da eseguirsi, tutti quei punti necessari e uniformemente proporzionali, soprattutto le "cale", per una buona e fedele esecuzione. Volendo raffigurare questa operazione, dandogli un significato geometrico, immaginiamo di appoggiare una squadra al puntone, cioè alla sua vera altezza o distanza del suo vertice dal piano di base: così, abbiamo posto la squadra con un cateto verticale e l'altro a contatto con il piano di lavoro ( del marmo o del modello ).

Se pratichiamo, con la squadra, le stesse rotazioni intorno al puntone sperimentate con i compassi, avremo chiaro che le misure da prendersi sono riferite a segmenti di obligua, e cioè alle distanze del capo-punto dal modellato, raffigurabili nell'ipotenusa (lato opposto al'angolo retto) e diverse dalla distanza dell'altezza dal piano, la quale, nel suo punto di intersezione, è definita piede della perpendicolare. Però, non tutti i punti si collocano sullo stesso piano, per cui definire tutte le distanze come ipotenusa è puramente indicativo della direzione che l'apertura del compasso misura, dall'apice del listello, portando una sua punta sulla linea (la lunghezza o cala) che collega due o più punti tra loro. Questi rappresentano quel particolare intaglio che, mano a mano, plasmerà tutte le espressività della figura: vi possono essere plasticità o profondità spaziale; oppure ogni effetto che si voglia realizzare con il volume o le perforazioni, dove sono potenziati tutti quegli elementi espressivi che giocano a contrasto ( es. il chiaroscuro). Ancora, attraverso sporgenze e rientranze, si possono rappresentate azioni di moto o dinamismo o tutte quelle altre emozioni/sensazioni che si vogliono trasmettere. Capita spesso di dover abbassare, rispetto al piano, i capi- punto di partenza, 1-2-3, per recuperare volumi emergenti del modellato.

Il punto di partenza è sempre un piano perfetto, sia del modello sia della statua, piani che formano lo stesso angolo con la linea dell'orizzonte.

Iniziamo il lavoro; si comincia a fissare, su un lato del marmo, gli stessi punti 1 e 2 del modello, sempre in proporzione: poi - stiamo operando su un piano come se fossimo sul foglio da disegno -, facendo uso del compasso, centrando prima sul punto 1 e poi sul 2, tracciamo sulla formella l'intersezione dei due archi che darà il punto 3.( I capo-punti 1 e 2, se li uniamo con una linea, sono un segmento di riferimento, che con la linea di mezzeria ad esso perpendicolare, possono essere utilizzati per orientare meglio il lavoro ).

Dopo i tre capi-punto di partenza, cominciamo ad individuare, strategicamente, i puntoni necessari per mezzo delle triangolazioni:

Il primo listello ( 4° capo-punto ), come tutti gli altri, già preventivamente stabilito sul modello, è riferito ad altri tre punti: si determina come si farebbe per determinare il vertice di una piramide solida, a base triangolare,che risulta simile alla stessa provata sul modello, con le stesse manovre dei compassi, ma con aperture diversamente proporzionali. Per trasportare dal modello al marmo questo punto, e poi via di seguito tutti gli altri, dobbiamo comprendere che le due prime intersezioni dovranno incrociare a 90°, almeno non discostarvisi di molto; mentre la linea del terzo spigolo laterale, che si proietta e si unisce al vertice della piramide come gli altri due, fissa defnitivamente il punto.

Fissati i puntoni necessari, si inizia a tempestare di punti il modellato secondo un ordine sparso, prima fissando quelli essenziali per dare una assestata al marmo (sbozzatura); poi, lo smodellatore ne infittisce il traporto delineando la trama di un tessuto che riproduce fedelmente il modello e la figura ne esce sempre più finemente lavorata.

Le triangolazioni debbono essere strategiche funzionali alle zone dominate dai puntoni, per aumentare l'efficacia delle misure, sia delle lunghe sia delle cale e la loro precisione. ( Non è male sfruttare le coste del marmo e del modello, ed anche le sporgenze del modellato ). A questo punto del lavoro, è consigliabile segnare, sempre sul piano ma prossimi ai lati del lavoro, alcune triangolazioni, per semplificare il riporto delle misure lunghe, lasciando ai puntoni solo il compito delle cale. Quindi, sul piano del marmo e del modello, insediare alcuni capi-punto di servizio che interfacciano con quelli dei puntoni, per utilizzare uno schema di triangolazioni, che abbia la capacità di incrociare le intersezioni senza difficoltà.

L'altezza del puntone, dall'intersezione con il piano ad angolo retto, può avere una distanza variabile, per cui le misure proiettive dal capo-punto al piano posssono essere più lontane o più vicine. L'operazione effettuata con il compasso misura l'ipotenusa, di un virtuale triangolo rettangolo, del quale un cateto giace sul piano e l'altro si identifica con la verticalità del listello/puntone. E' facile prevedere ( v. Teorema di Pitagora ) che, aumentando le misure dei cateti, si auenta contemporaneamente anche l'ipotenusa. Nella sua semplicità questa considerazione ci porta ad indicare il seguente accorgimento: le altezze dei puntoni vanno previste già sul modello, scandagliando bene le zone di dominio e il loro limite ( orizzone proiettivo ), per adottare misure più esatte. Va' da se che quando queste sono più vicine al piede del listello la loro misura è più garantita. Ne consegue che la gittata del compasso previlegia la linea più breve che unisce fra loro due punti dati. Per questo motivo, trattasi di individuare il ragionevole limite di campi o zone di ogni puntone per operare in sicurezza.

E' opportuno chiarire cosa si intende per LEGAME DELLE TRIANGOLAZIONI NELLA SMODELLATURA, parafrasando: " operazione topografica e geodatica mediante la quale si determina e misura una rete di triangoli adiacenti di cui si fissano i vertici sul terreno per la formazione di carte topografiche e geografiche". Abbiamo preso in prestito questa definizione, con lo scopo di chiarire il nostro intento: individuare, sul piano diverse posizioni date nel modellato, legandole a quelle di numerosi punti ben collegati tra loro. Questo sul piano, ma noi siamo interessati a trovare un punto nello spazio, cioè un piano, come se dovessimo individuare, tutte le volte, il vertice di una piramide, a base triangolare. Per questo motivo il lavoro preparatorio dei capi-punto va fatto a regola d'arte, partendo sempre da un piano di riferimento.

Nello smodellare con i puntoni, indicare il vertice di una piramide può trarre in inganno, poichè le cale sono a spingere ( e qualche volta anche le lunghe ); dobbiamo considerare, come in questo caso trattasi di trovare una piramide in posizione rovesciata ( misure a spingere, dall'alto in basso come nell'operare su un oggetto concavo ). Mentre negli altri casi, i più comuni, sono a stringere verso il basso: il termine è sempre riferito al togliere roba cioè marmo per arrivare alla misura del punto da riportare.

PRECISAZIONI

L'esempio sopra citato, riferito ad una immaginaria rotazione delle squadre intorno al puntone, è stato fatto anche per mettere in risalto un'altra configurazione: " per trovare ogni nuovo punto sul marmo bisogna riferirsi almeno a tre altri punti analoghi già preventivamente stabiliti sul modello non disposti su una stessa linea: insomma, precisamente come si farebbe per determinare p. es. il vertice di una piramide solida da costruirsi, mettiamo a base triangolare, e che dovesse risultar simile ad un'altra piramide data ed egualmente disposta". Ritorniamo su questa non sintetica regola, in maniera ortodossa, per sottolineare come, con le misure prese dai e sui puntoni, si può dare l'idea di un interazione che, con i movimenti dei compassi, consente di ottenere una percezione immediata delle intersezioni medesime, e come ogni punto corrisponde ad un piano trovato nello spazio. Qui, è il capo-punto al vertice del puntone. Difatti, la stessa postura dei puntoni, installati inizialmente dai tre capi-punto di partenza (1-2-3), rendono bene l'immagine di una piramide a base triangolare, e come le misure identificate negli spigoli laterali della stessa, possono ben rappresentare le misure che partono ed arrivano ai capi-punto dei puntoni. Da questi, fin dove è consentito spingersi con l'apertura dei compassi, operando in quello spazio laddove non vi può essere alcun margine di errore ( fin dove " tirano " precisi ). Abbiamo così definito il concetto do campo ragionevolmente utile, la cui estensione è più provata dall'esperienza che da un imposto lmite teorico.

Diversa e complementare funzione è quella che assume il concetto di modulare; qui, si intende impropriamente: " non esiste una forma complessa che non possa essere ridotta a un'altra più semplice ". Un gruppo di persone può assumere una forma trapezoidale, oppure come La Pietà del Michelangelo quella piramidale; un mazzo di fiori la conica, e così via. Cosicchè nei nostri campi o zone di lavoro si propone l'intaglio con quella schematizzazione delle forme e semplificazione che,nella scultura, prende il nome di sbozzatura, ed è una prima assestata al marmo con il riporto dei punti principali. Poi, lo smodellatore scopre e definisce sempre di più, nel prosieguo, le forme particolareggiate.

Iscriviti a:

Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:

Posta un commento