I PUNTONI NELLA SCULTURA.

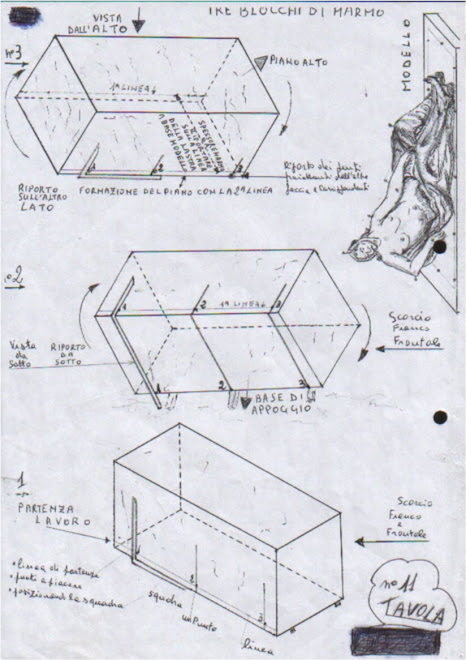

I "PUNTONI" in edilizia sono un elemento architettonico delle capriate (le due travi inclinate ). Nella smodellatura il termine è riferito ad un listello più o meno alto, rispetto alla grandezza del lavoro e ad essa proporzionato sia nel marmo sia nel modello. All'apice di ogni puntone è contenuto un capo-punto, da trasportarsi dal modello alla statua in marmo ( similmente,ognuno di questi due ha i suoi puntoni con capi-punto): i listelli si innalzano, sopra il modellato di entrambi, nel rispetto delle proporzioni, in scala, prefissate. In dialetto sono detti anche "piri" . La parte in basso, opposta al capo-punto, è attaccata e al marmo e al modello.

Dobbiamo considerare anche la quantità di puntoni da installare: saranno numerosi tanto quanto l'estensione del lavoro e dei campi utili alle proiezioni; quindi, adeguati ad un sistema modulare per tempestare di punti la riproduzione, e più questi saranno fedeli e numerosi, più la riproduzione sarà soddisfatta e perfetta.

Il listello, elemento rettilineo in marmo o in legno, può raffigurarsi come una retta perpendicolare che interseca il piano sul quale è fissato; cioè in posizione ottimale per proiettarsi sulle misure necessarie. Disponendo le punte del compasso, una ferma sul suo punto di testa, l'altra, secondo un'apertura prescelta, con la possibilità di ruotare di 360° intorno al detto puntone, si può cogliere e riportare, dal modello alla statua da eseguirsi, tutti quei punti necessari e uniformemente proporzionali, soprattutto le "cale", per una buona e fedele esecuzione. Volendo raffigurare questa operazione, dandogli un significato geometrico, immaginiamo di appoggiare una squadra al puntone, cioè alla sua vera altezza o distanza del suo vertice dal piano di base: così, abbiamo posto la squadra con un cateto verticale e l'altro a contatto con il piano di lavoro ( del marmo o del modello ).

Se pratichiamo, con la squadra, le stesse rotazioni intorno al puntone sperimentate con i compassi, avremo chiaro che le misure da prendersi sono riferite a segmenti di obligua, e cioè alle distanze del capo-punto dal modellato, raffigurabili nell'ipotenusa (lato opposto al'angolo retto) e diverse dalla distanza dell'altezza dal piano, la quale, nel suo punto di intersezione, è definita piede della perpendicolare. Però, non tutti i punti si collocano sullo stesso piano, per cui definire tutte le distanze come ipotenusa è puramente indicativo della direzione che l'apertura del compasso misura, dall'apice del listello, portando una sua punta sulla linea (la lunghezza o cala) che collega due o più punti tra loro. Questi rappresentano quel particolare intaglio che, mano a mano, plasmerà tutte le espressività della figura: vi possono essere plasticità o profondità spaziale; oppure ogni effetto che si voglia realizzare con il volume o le perforazioni, dove sono potenziati tutti quegli elementi espressivi che giocano a contrasto ( es. il chiaroscuro). Ancora, attraverso sporgenze e rientranze, si possono rappresentate azioni di moto o dinamismo o tutte quelle altre emozioni/sensazioni che si vogliono trasmettere. Capita spesso di dover abbassare, rispetto al piano, i capi- punto di partenza, 1-2-3, per recuperare volumi emergenti del modellato.

Il punto di partenza è sempre un piano perfetto, sia del modello sia della statua, piani che formano lo stesso angolo con la linea dell'orizzonte.

Iniziamo il lavoro; si comincia a fissare, su un lato del marmo, gli stessi punti 1 e 2 del modello, sempre in proporzione: poi - stiamo operando su un piano come se fossimo sul foglio da disegno -, facendo uso del compasso, centrando prima sul punto 1 e poi sul 2, tracciamo sulla formella l'intersezione dei due archi che darà il punto 3.( I capo-punti 1 e 2, se li uniamo con una linea, sono un segmento di riferimento, che con la linea di mezzeria ad esso perpendicolare, possono essere utilizzati per orientare meglio il lavoro ).

Dopo i tre capi-punto di partenza, cominciamo ad individuare, strategicamente, i puntoni necessari per mezzo delle triangolazioni:

Il primo listello ( 4° capo-punto ), come tutti gli altri, già preventivamente stabilito sul modello, è riferito ad altri tre punti: si determina come si farebbe per determinare il vertice di una piramide solida, a base triangolare,che risulta simile alla stessa provata sul modello, con le stesse manovre dei compassi, ma con aperture diversamente proporzionali. Per trasportare dal modello al marmo questo punto, e poi via di seguito tutti gli altri, dobbiamo comprendere che le due prime intersezioni dovranno incrociare a 90°, almeno non discostarvisi di molto; mentre la linea del terzo spigolo laterale, che si proietta e si unisce al vertice della piramide come gli altri due, fissa defnitivamente il punto.

Fissati i puntoni necessari, si inizia a tempestare di punti il modellato secondo un ordine sparso, prima fissando quelli essenziali per dare una assestata al marmo (sbozzatura); poi, lo smodellatore ne infittisce il traporto delineando la trama di un tessuto che riproduce fedelmente il modello e la figura ne esce sempre più finemente lavorata.

Le triangolazioni debbono essere strategiche funzionali alle zone dominate dai puntoni, per aumentare l'efficacia delle misure, sia delle lunghe sia delle cale e la loro precisione. ( Non è male sfruttare le coste del marmo e del modello, ed anche le sporgenze del modellato ). A questo punto del lavoro, è consigliabile segnare, sempre sul piano ma prossimi ai lati del lavoro, alcune triangolazioni, per semplificare il riporto delle misure lunghe, lasciando ai puntoni solo il compito delle cale. Quindi, sul piano del marmo e del modello, insediare alcuni capi-punto di servizio che interfacciano con quelli dei puntoni, per utilizzare uno schema di triangolazioni, che abbia la capacità di incrociare le intersezioni senza difficoltà.

L'altezza del puntone, dall'intersezione con il piano ad angolo retto, può avere una distanza variabile, per cui le misure proiettive dal capo-punto al piano posssono essere più lontane o più vicine. L'operazione effettuata con il compasso misura l'ipotenusa, di un virtuale triangolo rettangolo, del quale un cateto giace sul piano e l'altro si identifica con la verticalità del listello/puntone. E' facile prevedere ( v. Teorema di Pitagora ) che, aumentando le misure dei cateti, si auenta contemporaneamente anche l'ipotenusa. Nella sua semplicità questa considerazione ci porta ad indicare il seguente accorgimento: le altezze dei puntoni vanno previste già sul modello, scandagliando bene le zone di dominio e il loro limite ( orizzone proiettivo ), per adottare misure più esatte. Va' da se che quando queste sono più vicine al piede del listello la loro misura è più garantita. Ne consegue che la gittata del compasso previlegia la linea più breve che unisce fra loro due punti dati. Per questo motivo, trattasi di individuare il ragionevole limite di campi o zone di ogni puntone per operare in sicurezza.

E' opportuno chiarire cosa si intende per LEGAME DELLE TRIANGOLAZIONI NELLA SMODELLATURA, parafrasando: " operazione topografica e geodatica mediante la quale si determina e misura una rete di triangoli adiacenti di cui si fissano i vertici sul terreno per la formazione di carte topografiche e geografiche". Abbiamo preso in prestito questa definizione, con lo scopo di chiarire il nostro intento: individuare, sul piano diverse posizioni date nel modellato, legandole a quelle di numerosi punti ben collegati tra loro. Questo sul piano, ma noi siamo interessati a trovare un punto nello spazio, cioè un piano, come se dovessimo individuare, tutte le volte, il vertice di una piramide, a base triangolare. Per questo motivo il lavoro preparatorio dei capi-punto va fatto a regola d'arte, partendo sempre da un piano di riferimento.

Nello smodellare con i puntoni, indicare il vertice di una piramide può trarre in inganno, poichè le cale sono a spingere ( e qualche volta anche le lunghe ); dobbiamo considerare, come in questo caso trattasi di trovare una piramide in posizione rovesciata ( misure a spingere, dall'alto in basso come nell'operare su un oggetto concavo ). Mentre negli altri casi, i più comuni, sono a stringere verso il basso: il termine è sempre riferito al togliere roba cioè marmo per arrivare alla misura del punto da riportare.

PRECISAZIONI

L'esempio sopra citato, riferito ad una immaginaria rotazione delle squadre intorno al puntone, è stato fatto anche per mettere in risalto un'altra configurazione: " per trovare ogni nuovo punto sul marmo bisogna riferirsi almeno a tre altri punti analoghi già preventivamente stabiliti sul modello non disposti su una stessa linea: insomma, precisamente come si farebbe per determinare p. es. il vertice di una piramide solida da costruirsi, mettiamo a base triangolare, e che dovesse risultar simile ad un'altra piramide data ed egualmente disposta". Ritorniamo su questa non sintetica regola, in maniera ortodossa, per sottolineare come, con le misure prese dai e sui puntoni, si può dare l'idea di un interazione che, con i movimenti dei compassi, consente di ottenere una percezione immediata delle intersezioni medesime, e come ogni punto corrisponde ad un piano trovato nello spazio. Qui, è il capo-punto al vertice del puntone. Difatti, la stessa postura dei puntoni, installati inizialmente dai tre capi-punto di partenza (1-2-3), rendono bene l'immagine di una piramide a base triangolare, e come le misure identificate negli spigoli laterali della stessa, possono ben rappresentare le misure che partono ed arrivano ai capi-punto dei puntoni. Da questi, fin dove è consentito spingersi con l'apertura dei compassi, operando in quello spazio laddove non vi può essere alcun margine di errore ( fin dove " tirano " precisi ). Abbiamo così definito il concetto do campo ragionevolmente utile, la cui estensione è più provata dall'esperienza che da un imposto lmite teorico.

Diversa e complementare funzione è quella che assume il concetto di modulare; qui, si intende impropriamente: " non esiste una forma complessa che non possa essere ridotta a un'altra più semplice ". Un gruppo di persone può assumere una forma trapezoidale, oppure come La Pietà del Michelangelo quella piramidale; un mazzo di fiori la conica, e così via. Cosicchè nei nostri campi o zone di lavoro si propone l'intaglio con quella schematizzazione delle forme e semplificazione che,nella scultura, prende il nome di sbozzatura, ed è una prima assestata al marmo con il riporto dei punti principali. Poi, lo smodellatore scopre e definisce sempre di più, nel prosieguo, le forme particolareggiate.

lunedì 24 gennaio 2011

martedì 18 gennaio 2011

CHIARIMENTI

Alcune osservazioni utili.

Recenti pubblicazioni sostituiscono arbitrariamente, scambiandole, il trasporto delle misure effettuate per mezzo dei compassi, con quelle del pantografo o come esclusiva del triangolo di proporzione; e, riferite a quest'ultimo, dichiarano: “ che permette di considerare di volta in volta tre angoli o tre punti come i termini necessari per individuare il vertice di una piramide”. Ma non è così ! Il triangolo di proporzione “ permette “, esclusivamente, di riprodurre nella scala voluta il modello, operando poi, con il sistema delle triangolazioni e delle intersezioni. Il pantografo invece è utilizzato dallo smodellatore, per il trasporto dei punti dal modello al marmo e quando debba effettuarsi una statua di uguali dimensioni al modello, “ a ritratto “ o in scala da 1:1. Diversamente, come già osservato, è il metodo dei compassi, sia negli ingrandimenti sia nelle riduzioni, che prefigura per il trasporto di ogni punto, la piramide. La tecnica è completamente diversa dal pantografo. Pur lavorando sulle stesse figure geometriche solide, solo con i compassi, lo smodellatore, osserva la regola delle tre misure ( lunga, profondità e cala ) per individuare un piano ( un punto ) nello spazio, anche nel caso di un medesimo lavoro a ritratto. Nell'opera di smodellatura sono migliaia i punti necessari ad una buona riproduzione; è qui che, per ogni punto, si determina, prefigurandola, il vertice di una piramide a base triangolare. Lo scolpire è un concepire, individuandoli e metabolizzandoli, piani nello spazio.

Diversa è la copiatura di un disegno sul foglio, rappresentando, per mezzo delle intersezioni, delle figure geometriche piane, le cui linee e punti sono contenuti sullo stesso piano. Rammentiamo alcuni presupposti: a) per due punti passa una sola retta e da essa infiniti piani ; e per tre punti, non allineati, un solo piano. Proviamo ad immaginare una porta o sportello girevole i cui cardini coincidono con i due punti di una retta: il loro movimento è di 360°, in qualsiasi piano di proiezione verticale/orizzontale/obliqua, come individuiamo una loro posizione ( grado di apertura ) presente in una stanza, se non abbiamo una terza misura di riferimento?

Lo smodellatore, con l'ausilio dello sbozzatore, scandaglia il blocco, mettendo i primi punti guida ( capi-punto ), riportandoli dal modello, in maniera che possa realizzarsi la statua nelle volute dimensioni. Vi è sempre, nella partenza, un piano di riferimento, ottenuto con tre punti non allineati: due alla base, uno in cima alla testa della statua (argomento ampiamente trattato nelle tecniche di lavorazione ).

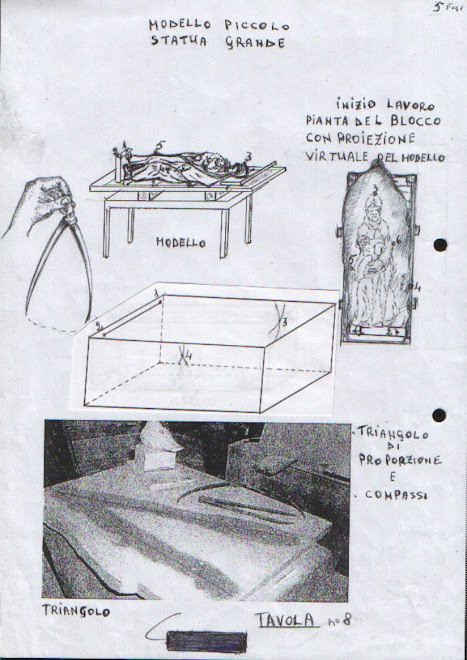

Vediamo come si opera con il pantografo.

Immaginiamo il blocco come se fosse un contenitore: una stanza è un esempio maggiorato del nostro parallelepipedo, c'è il piano del pavimento ed il soffitto, oltre le pareti; così, in maniera più appropriata e ridotta , una vasca da bagno lo è, se pensiamo ad un corpo che vi si immerge totalmente e sopra di esso si chiude il velo o il piano dell'acqua, come se fosse un tetto. Poiché nella riproduzione, il marmo deve poter contenere completamente la figura, si inizia individuando i piani del modello e del marmo, il detto velo dell'acqua, in modo che i tre punti di ciascuno lo rappresentino e formino, con la linea o piano dell'orizzonte, lo stesso angolo visuale ( a livello ). Si comprende facilmente che la nostra partenza utilizza il piano in alto del blocco per contenere tutte le forme della figura sottostante. I tre capi-punto non allineati, che indicano il piano, sono posti alla superficie, due alla base ed uno in cima alla testa della statua e del modello. Sopra di essi, adeguatamente combacianti, sono i tre puntali posti all'estremità della croce, che sono la base portante, e piano virtuale, di tutto l'apparecchio ( detto pantografo o macchinetta).

Le misure si prendono trasportandole dal modello al marmo, muovendo in blocco tutto lo strumento: dopo aver fissato - tramite un morsetto, al regolo verticale della croce, sempre all'altezza voluta - un altro regolo, alla cui estremità è innestata un'asta di ottone, che può muoversi sia in senso verticale che in senso orizzontale e sorreggere un braccio di ottone manovrabile in tutte le direzioni. Il braccio comprende una punta di acciaio scorrevole, che viene fermata quando tocca un preciso punto del modello, così si ricavano tutte le misure desiderate.

Inizia così lo scandaglio col fissare i punti principali, ricavando le larghezze, le altezze e le parti basse; poi lo smodellatore, lo scultore e tutte le altre figure proseguono l'opera. Talvolta è necessario abbassare i tre capi-punto del marmo, se quelli del modello – cioè il piano da loro prefigurato – lasciano sporgere fuori ( al di sopra ) gambe, braccia o altre parti della statua. L'intaglio e l'arte del levare è possibile quando c'è materiale, in dialetto “ roba”, per scolpire le parti esistenti nel modello. Ricordiamoci della vasca d'acqua, se un parte anatomica sporge fuori, è anche fuori dal blocco. Significa che ci siamo “mangiati” il lavoro.

Per sbiancare il marmo:

(1) Per renderlo nuovamente bianco creare un composto di 1 bicchiere d’acqua – 1 bicchiere di succo di limone – 1 cucchiaio di bicarbonato. Applicare sul marmo e con una spazzola a setole rigide (non di ferro), strofinare con cura, sciacquare con cura ogni gradino, prima di passare allo scalino successivo.

(2)Una volta finito, mettere del bicarbonato sui gradini di Marmo e bagnare (non in modo abbondante), così da fare una sorta di poltiglia, spalmarlo con uno straccio sui gradini e lascia agire per circa 15-20 minuti (il bicarbonato pulirà la porosità del marmo) successivamente sciacquare con cura e asciugare con uno straccio, possibilmente di lana.

Essendo un Marmo esterno, è consigliato ripetere la procedura del Bicarbonato (punto 2) almeno due volte al mese, così da tenere pulite le porosità del marmo, che sono le più difficili da pulire con una sola passata di straccio imbevuto in acqua e sapone di Marsiglia (utilizzare questa pulizia nelle settimane alterne a quella del Bicarbonato).Altri rimedi da provare per la Pulizia del Marmo:

Rimedio1: Pulizia generale marmo - l’acqua migliore per pulire il marmo è l’acqua distillata, con dell’aggiunta di sapone di Marsiglia. E’ consigliato non usare né l’aceto, né dei detergenti, considerando il loro contenuto “acido” che potrebbero rovinare i marmi, se non fossero puliti immediatamente.

Rimedi 2: Il marmo bianco - Preparare una soluzione di 1/2 tazza di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e tre cucchiai di succo di un limone. Applicate su tutta la superficie del marmo con una spugna umida. Lasciate agire per qualche ora e successivamente lavate il marmo con acqua e asciugate con un panno di cotone. Infine, applicate un velo di cera.

Rimedio 3:Macchie sul marmo - Per rimuovere le macchie, imbevete uno straccio con del perossido di idrogeno (acqua ossigenata al 3 per cento) strofinate con cura le macchie e lasciate riposare per un paio d’ore e poi risciacquate con un panno umido.

Alcune osservazioni utili.

Recenti pubblicazioni sostituiscono arbitrariamente, scambiandole, il trasporto delle misure effettuate per mezzo dei compassi, con quelle del pantografo o come esclusiva del triangolo di proporzione; e, riferite a quest'ultimo, dichiarano: “ che permette di considerare di volta in volta tre angoli o tre punti come i termini necessari per individuare il vertice di una piramide”. Ma non è così ! Il triangolo di proporzione “ permette “, esclusivamente, di riprodurre nella scala voluta il modello, operando poi, con il sistema delle triangolazioni e delle intersezioni. Il pantografo invece è utilizzato dallo smodellatore, per il trasporto dei punti dal modello al marmo e quando debba effettuarsi una statua di uguali dimensioni al modello, “ a ritratto “ o in scala da 1:1. Diversamente, come già osservato, è il metodo dei compassi, sia negli ingrandimenti sia nelle riduzioni, che prefigura per il trasporto di ogni punto, la piramide. La tecnica è completamente diversa dal pantografo. Pur lavorando sulle stesse figure geometriche solide, solo con i compassi, lo smodellatore, osserva la regola delle tre misure ( lunga, profondità e cala ) per individuare un piano ( un punto ) nello spazio, anche nel caso di un medesimo lavoro a ritratto. Nell'opera di smodellatura sono migliaia i punti necessari ad una buona riproduzione; è qui che, per ogni punto, si determina, prefigurandola, il vertice di una piramide a base triangolare. Lo scolpire è un concepire, individuandoli e metabolizzandoli, piani nello spazio.

Diversa è la copiatura di un disegno sul foglio, rappresentando, per mezzo delle intersezioni, delle figure geometriche piane, le cui linee e punti sono contenuti sullo stesso piano. Rammentiamo alcuni presupposti: a) per due punti passa una sola retta e da essa infiniti piani ; e per tre punti, non allineati, un solo piano. Proviamo ad immaginare una porta o sportello girevole i cui cardini coincidono con i due punti di una retta: il loro movimento è di 360°, in qualsiasi piano di proiezione verticale/orizzontale/obliqua, come individuiamo una loro posizione ( grado di apertura ) presente in una stanza, se non abbiamo una terza misura di riferimento?

Lo smodellatore, con l'ausilio dello sbozzatore, scandaglia il blocco, mettendo i primi punti guida ( capi-punto ), riportandoli dal modello, in maniera che possa realizzarsi la statua nelle volute dimensioni. Vi è sempre, nella partenza, un piano di riferimento, ottenuto con tre punti non allineati: due alla base, uno in cima alla testa della statua (argomento ampiamente trattato nelle tecniche di lavorazione ).

Vediamo come si opera con il pantografo.

Immaginiamo il blocco come se fosse un contenitore: una stanza è un esempio maggiorato del nostro parallelepipedo, c'è il piano del pavimento ed il soffitto, oltre le pareti; così, in maniera più appropriata e ridotta , una vasca da bagno lo è, se pensiamo ad un corpo che vi si immerge totalmente e sopra di esso si chiude il velo o il piano dell'acqua, come se fosse un tetto. Poiché nella riproduzione, il marmo deve poter contenere completamente la figura, si inizia individuando i piani del modello e del marmo, il detto velo dell'acqua, in modo che i tre punti di ciascuno lo rappresentino e formino, con la linea o piano dell'orizzonte, lo stesso angolo visuale ( a livello ). Si comprende facilmente che la nostra partenza utilizza il piano in alto del blocco per contenere tutte le forme della figura sottostante. I tre capi-punto non allineati, che indicano il piano, sono posti alla superficie, due alla base ed uno in cima alla testa della statua e del modello. Sopra di essi, adeguatamente combacianti, sono i tre puntali posti all'estremità della croce, che sono la base portante, e piano virtuale, di tutto l'apparecchio ( detto pantografo o macchinetta).

Le misure si prendono trasportandole dal modello al marmo, muovendo in blocco tutto lo strumento: dopo aver fissato - tramite un morsetto, al regolo verticale della croce, sempre all'altezza voluta - un altro regolo, alla cui estremità è innestata un'asta di ottone, che può muoversi sia in senso verticale che in senso orizzontale e sorreggere un braccio di ottone manovrabile in tutte le direzioni. Il braccio comprende una punta di acciaio scorrevole, che viene fermata quando tocca un preciso punto del modello, così si ricavano tutte le misure desiderate.

Inizia così lo scandaglio col fissare i punti principali, ricavando le larghezze, le altezze e le parti basse; poi lo smodellatore, lo scultore e tutte le altre figure proseguono l'opera. Talvolta è necessario abbassare i tre capi-punto del marmo, se quelli del modello – cioè il piano da loro prefigurato – lasciano sporgere fuori ( al di sopra ) gambe, braccia o altre parti della statua. L'intaglio e l'arte del levare è possibile quando c'è materiale, in dialetto “ roba”, per scolpire le parti esistenti nel modello. Ricordiamoci della vasca d'acqua, se un parte anatomica sporge fuori, è anche fuori dal blocco. Significa che ci siamo “mangiati” il lavoro.

Per sbiancare il marmo:

(1) Per renderlo nuovamente bianco creare un composto di 1 bicchiere d’acqua – 1 bicchiere di succo di limone – 1 cucchiaio di bicarbonato. Applicare sul marmo e con una spazzola a setole rigide (non di ferro), strofinare con cura, sciacquare con cura ogni gradino, prima di passare allo scalino successivo.

(2)Una volta finito, mettere del bicarbonato sui gradini di Marmo e bagnare (non in modo abbondante), così da fare una sorta di poltiglia, spalmarlo con uno straccio sui gradini e lascia agire per circa 15-20 minuti (il bicarbonato pulirà la porosità del marmo) successivamente sciacquare con cura e asciugare con uno straccio, possibilmente di lana.

Essendo un Marmo esterno, è consigliato ripetere la procedura del Bicarbonato (punto 2) almeno due volte al mese, così da tenere pulite le porosità del marmo, che sono le più difficili da pulire con una sola passata di straccio imbevuto in acqua e sapone di Marsiglia (utilizzare questa pulizia nelle settimane alterne a quella del Bicarbonato).Altri rimedi da provare per la Pulizia del Marmo:

Rimedio1: Pulizia generale marmo - l’acqua migliore per pulire il marmo è l’acqua distillata, con dell’aggiunta di sapone di Marsiglia. E’ consigliato non usare né l’aceto, né dei detergenti, considerando il loro contenuto “acido” che potrebbero rovinare i marmi, se non fossero puliti immediatamente.

Rimedi 2: Il marmo bianco - Preparare una soluzione di 1/2 tazza di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e tre cucchiai di succo di un limone. Applicate su tutta la superficie del marmo con una spugna umida. Lasciate agire per qualche ora e successivamente lavate il marmo con acqua e asciugate con un panno di cotone. Infine, applicate un velo di cera.

Rimedio 3:Macchie sul marmo - Per rimuovere le macchie, imbevete uno straccio con del perossido di idrogeno (acqua ossigenata al 3 per cento) strofinate con cura le macchie e lasciate riposare per un paio d’ore e poi risciacquate con un panno umido.

SCULTURA

1. Precisazioni

Una illusione si espande, come una coltre di nebbia nel mondo accademico e scolastico e più in generale sull'ambiente della scultura, con il nebuloso l'utilizzo del robot, l'apparecchio automatico programmabile che lavora giorno e notte. Ciò aggiunge alla meccanizzazione ulteriore tecnologia rispetto al recente passato, non sempre utile quando abusata, o emendabile per taluni lavori standard al cospetto di uno scarso valore aggiunto, che in qualche modo va ripristinato. Proprio nei confronti della bellezza artistica di un'opera o, quanto meno, di una sua perfetta esecuzione: nell'affermazione di uno stile, di una personalità, di un sentimento. Siamo oltre il conflitto originario tra lo scultore ( che lavorava la pietra ) e l'intellettuale che pensava, la cui idea o concetto spesso modellava, in creta, superficialmente. Dietro questa tendenza si nasconde un grave impoverimento della cultura del marmo. Fino a snaturarne le qualità del comunicare la cosa o qualcosa.

Si è lacerato un rapporto, in primo luogo, con la qualità e la resa della materia, dimentichi perfino della finalità esecutiva dell'opera e la sua primigenia destinazione. Una rottura consumata industrializzando il rapporto tra arte e mestiere; i quali un tempo, convenivano e si miglioravano nella loro capacità di mutuarsi, fino a consumare il mestiere prima della formazione accademica, dove si saldavano in questa sfida, in quel corpo a corpo, che vedeva l'artista ad essere artefice e realizzare le proprie opere.

La tecnica non è mai ininfluente, rispetto alla realizzazione di un'idea o di un sentire; non lo è per la necessità di comunicare, tra umani, precisamente quella cosa e non altro, occasionalmente. Così come non lo è nei confronti del contesto e/o del linguaggio usato, e neppure è indifferente l'utilizzo della materia e dei ferri ( utensili ) usati. Non sono la stessa cosa una diversa qualità dell'intaglio o della levigatura rispetto ad un altra più finemente o rozzamente lavorata, fino a far scomparire la bellezza del modellato di una trama e renderlo bolso. Questi particolari rappresentano la pelle o textùre ed offrono molteplici ritmi nell'esporsi alla luce, rappresentando una particolare ed irripetibile valenza segnica. La separazione tra arte e mestiere mostra confini molto labili, anche quando si è voluto relegare l'aiuto dell'artigiano a semplice lavoro di fatica, mentre permaneva un ampia necessità di interpretare “ l'idea “ e di pensarla in pietra, ricercando una perenne sintonia tra inventore ed esecutore. E' evidente che, il tutto, si gioca sulle infinite possibilità di linguaggio e sulla qualità della valenza segnica, perciò si assiste ad un recupero del mestiere ed il ritorno al blocco da parte di valenti artisti.

Nasce la necessità di impadronirsi di tutti i procedimenti di esecuzione della scultura e di far tesoro di tutti i segreti che le varie tecniche offrono, per far valere una propria valenza stilistica, rispettando anche il contributo dell'artigiano e senza mai perdere il controllo della lavorazione. Non si finisce mai di imparare il gioco delle linee e dei riflessi, nelle varie differenze dei contrasti: nel “ raspare “, lucidare, o lo scurire ed “ impastare “, con l'incisione dei vari ferri, subbia, gradina, ugnetto ecc... L'utilizzo delle tecniche non è mai neutro, c'è il rischio di sterilizzarne la spontaneità e di produrre figure anonime tal quali a dei manichini.

2. Precisazioni

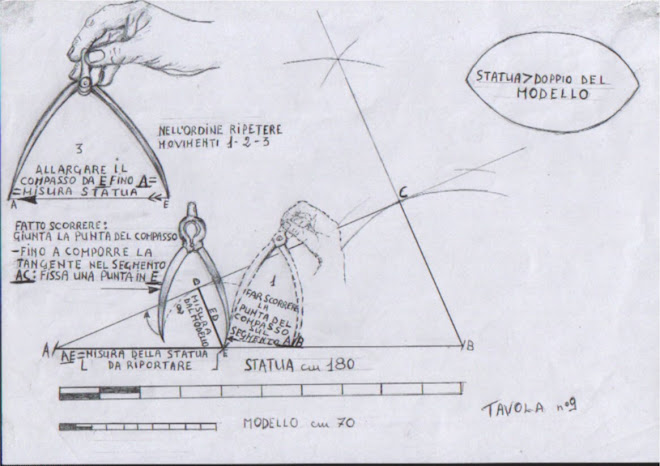

ANGOLO E TRIANGOLO DI PROPORZIONI.

Nell'utilizzo del triangolo di proporzioni , il trasporto dei punti, per quanto fedele, lascia pur sempre un infinitesimo margine di imprecisione; soprattutto se si opera su grandezze eccessive tra il modello e la statua da eseguirsi. Certamente, si sopperisce a questo inconveniente con la pratica e la padronanza del mestiere. Con più facilità, sul foglio da disegno, trattandosi di linee e figure contenute sullo stesso piano, utilizziamo l'angolo riduttore ( o di ingrandimento ) per trasportare tutte le misure utili, segnando le parallele alle distanze prefissate con il massimo di fedeltà. Al contrario, nel lavoro di scultura, trattandosi di figure solide con infiniti piani, si ricorre all'arco tangente per evitare l'enorme e confuso affastellamento di parallele, susseguenti la retta che limita le misure date . Cosicché nei laboratori è disagevole l'utilizzo delle squadre e impraticabile eseguire un numero infinito di parallele. I punti da trasferire dal modello alla statua sono diverse migliaia ( una costellazione) : ogni punto necessita di tre misure, poiché per rilevare il punto di un piano nello spazio concorrono tre intersezioni, che incrociandosi riproducono il vertice di una piramide, a base triangolare, simile a quella data sul modello di riferimento.

Ritorniamo a ragionare sulle regole esistenti nell'ingrandimento tra statua e modello, verificando alcune ipotesi.

CONGRUITA' TRA LE MISURE DELLA STATUA E DEL MODELLO:

Trattandosi di triangoli simili, le corrispondenze sono totali tra tutti i lati e gli stessi angoli. Consideriamo le misure ( altezze ) di una statua di cm 615 e di un modello di cm 120:

1°). E' evidente che le prime triangolazioni servono per inquadrare e circoscrivere il lavoro, individuando tutti i piani più esterni, con misure che ne definiscono il contorno, sottraendo mano a mano il superfluo ( tipica dell'arte di Michelangelo l'atto tecnico del levare, che assume per lui il valore di un atto spirituale; la sublimazione dell'idea che lo precede). Perciò l'impostazione iniziale è importantissima, oltre a definire i capi-punto maestri. Risolviamo una prima difficoltà: una statua di oltre sei metri ci obbliga all'utilizzo di compassi di pari grandezza? No. Ma se sono più maneggevoli e precisi un “maranghino” o compassi che tirano la metà o un terzo dell'altezza data, conseguentemente, dobbiamo ridurre anche il triangolo di proporzione.

2°). La congruità affermata ci porta a sostenere che tutte le misure da trasferire dal modello al marmo mantengono un rapporto fisso, uguale a quello iniziale tra statua e modello, e cioè tra i rispettivi lati AB:BC; nel nostro caso cm 615:120 = 5,125. Impostiamo questa prima ipotesi: Se tracciamo, su una lastra, i lati del triangolo in maniera ridotta, dividendo per 3 le misure 615 e 120, avremo rispettivamente AB = 205 e 40 = BC. L'inconveniente di questa operazione sembra essere il limite di cm 40 che corrisponde alla riduzione del modello che è di cm 120. Come operiamo con l'arco tangente, se effettivamente abbiamo la necessità di misure maggiori 70, 80 ecc. ? La soluzione è nel prolungamento delle semirette AB e AC, nella quale è basilare la corrispondenza dianzi affermata tra i lati: infatti se 205 : 40, mantiene lo stesso quoziente, nel rapporto 5,125, perciò prolungando i lati, la misura maggiore aumenterà in proporzione ( es. cm 80, sarà parallela a BC del modello, e corrisponderà a quella relativa della statua di cm 410 su AB ). Quindi è verificata anche la possibilità di andare oltre il triangolo o angolo prefissato per il principio della similitudine: dividere una retta data nella stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; nel caso specifico le due semirette con un punto di origine in comune mantengono la loro congruità all'infinito.

Più semplice la soluzione del secondo metodo, anche se in quella dianzi esposta si è voluto ribadire un postulato fondamentale.

Nel secondo esempio, tracciamo la stessa misura ridotta di AB ( cm 205, un terzo della statua ). Ma a differenza del primo, lasciamo invariata quella del modello, di cm 120. Ne consegue una parcellizzazione del rapporto su AB pari ad un terzo, che è ripristinabile all'intero: a) semplicemente moltiplicando ogni misura ottenuta con il valore delle altezze, statua cm 615 : 120 = 5,125 valore proporzionale. Cosicché ogni misura presa sul modello dovrà essere moltiplicata per questo valore e riportata sul blocco ( es. una misura dal modello di cm 81 corrisponderà a 81 x 5,125 = cm. 415.125 ); b) prendendo una misura dal modello che, trasportata sul triangolo (arco tangente), sarà uguale a cm.138,375. Questa misura dovrà essere moltiplicata per 3, ripristinando la ripartizione precedente effettuata , quindi 138,375X3 ci darà, nuovamente, cm 415,125, che è la misurara da riportarsi sulla statua. Oppure, se desideriamo complicarci la vita, la misura cm 138,375 è il valore di 81 moltiplicato per 1.708333333 ( quoziente uguale ad un terzo di 5,125 ) . Operazione inutile perché il tutto dovrà essere moltiplicato nuovamente per 3; ma che lo abbiamo riportato come curiosità, riaffermando la validità di moltiplicare per il valore intero, ogni misura presa dal modello, anche se l'altezza della statua è stata ridotta di 1/3 per ragioni di praticità nel manovrare compassi più maneggevoli sul triangolo di proporzione.

Un metodo facile per evitare le linee parallele ed anche l'arco tangente per operare solamente col compasso, si può usare questo procedimento sul triangolo ISOSCELE:

3°. Sempre su AB tracciamo l'altezza della statua, purché non sia maggiore o uguale al doppio del modello, con apertura di compasso pari all'altezza di quest'ultimo: facendo centro in A e B si descrivono due archi che, intersecandosi nel punto C, disegnano un triangolo isoscele, i cui lati uguali saranno proporzionali al lato AB. Una qualsiasi misura del modello, per essere proporzionale, dovrà portarsi su AC, poniamo sia una lunghezza AM; indi tenendo ferma in M la punta del compasso si porta l'altra punta su AB, il cui contatto sarà N. La lunghezza NA sarà quella da portarsi sul marmo.

Abbiamo ripetuto la descrizione di questa tecnica per ribadire che, su ogni lavoro scultoreo, si può e si deve ragionare sull'approccio migliore da seguire. E questa dianzi indicato è una tecnica facile e precisa. Non solo è semplice, ma ribadisce la necessità di ridurre le dimensioni delle operazioni. Abbiamo già visto l'utilità di ridimensionare di un terzo le grandezze date. Qui, sul triangolo isoscele, oltre alla semplicità dell'operare, indichiamo una tecnica che dalle piccole dimensioni si possono sviluppare, in scala, maggiori grandezze estremamente precise. Infatti con il triangolo isoscele possiamo lavorare con modelli appena maggiori di un quarto o di un sesto dell'altezza della statua, purché l'altezza del modello si aumenti un numero di volte sufficiente a superare la metà della statua, due o tre a seconda dell'esempio dianzi indicato: infatti su AC è necessario portare la misura raddoppiata o triplicata, per sviluppare la misura da riportarsi sul marmo.

Un altro sistema è quello delle scale naturali, un'idea che è prossima alla scala Ticonica. Si prendono due righe diritte di legno o di alluminio: l'una l'altezza della statua di cm 615, l'altra di cm 120 quella del modello, dividiamole entrambe per un egual numero di parti uguali ( più queste parti saranno piccole, più i lavoro verrà esatto ). Supponiamo che il divisore sia 30, avremo che ad ogni 4 cm del modello corrispondono cm 20,5 da riportarsi sul blocco; mentre riducendo ancora per 10 queste unità otterremo misure infinitesimali: 4 millimetri corrispondono a 2 centimetri e cinque millimetri (uguale a mm. 20,5 ). Praticamente abbiamo diviso le altezze del modello ( cm. 120 ) e della statua ( cm615 ) per 300. Insomma è possibile dividere entrambi in parti uguali, segnandole su due righe diverse: è ovvio che non si fanno tutte le 30 suddivisioni; si segnano solo i segmenti strettamente indispensabili a costruire la scala di proporzione, riportando l'unità grafica nel rapporto voluto ( misure corrispondenti modello-statua ). Ciò consente che ogni divisione della riga più piccola corrisponda, proporzionalmente, a quella più grande. Mentre per le misure infinitesimali si divide l'unità di misura in dieci parti determinando i corrispondenti sottomultipli. Così una qualsiasi misura sul modello corrisponderà nella riga piccola e grande alle proporzioni da riportarsi sulla statua: in tal modo ogni divisione della riga piccola starà proporzionalmente ad ogni divisione della riga grande come 615 sta 120 e 20,5 a 4 ecc. Possiamo prendere come campione il modello che è di cm 120: si può prendere la riga all'uopo predisposta e dividendola con 30 tacche avremo altrettante volte 4 cm ( 3ox4= 120 ), i quali saranno suddivisi in 40 millimetri. Quindi, presa una qualsiasi misura sul modello, si porterà il compasso sulla riga dianzi suddivisa e si vedrà quante parti essa comprende ( ogni parte corrisponde a 4 cm ); poi, se vi sono, calcoliamo le parti infinitesimali . Riepiloghiamo: Presa la misura di un punto, sul modello, presentiamo l'apertura del compasso sulla riga, poniamo che essa sia di 25 parti ed una piccola eccedenza, avremo una misura da riportarsi sul marmo di 25x20,5 = 410 ( ricordiamoci che abbiamo, dianzi, stabilito che 4 cm del modello corrispondono a 20,5 cm della statua ): per l'eccedenza che può essere 4, 5, o più millimetri, non ci resta che rapportarli alla proporzione stabilita (mm.4 = 2,05 cm.). Nella gestione dei sottomultipli si suddividono ulteriormente i due tratti (segmenti) in dieci parti uguali, nel rapporto in scala scelto, e si determinano così per ogni tratto i sottomultipli dell'unità di misura di entrambi i segmenti corrispondenti. L'esempio detto, come riferimento alla scala ticonica, soddisfa, solo, conoscenze utilizzate, ma superate. Normalmente queste operazioni facilitano il lavoro iniziale; indi, si procedeva con compassi più piccoli ed un triangolo minore, compatibile con la suddivisione della scultura e con capi-punto posti strategicamente.

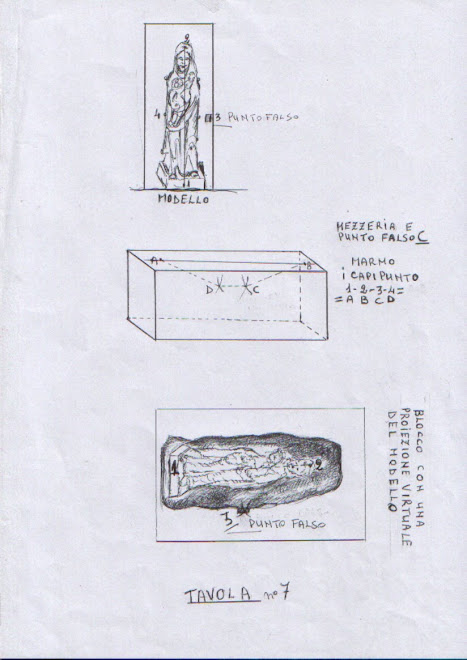

Per le statue di grandi dimensioni, ma anche in generale, consigliamo di operare con il metodo del così detto punto falso ( vedi tecniche nelle tesi ), partendo dai due capi-punto della mezzeria.

I capi-punto sono la guida più sicura per impostare e portare a termine un buon lavoro, va da sé che il perimetro di partenza da essi delimitato va gestito con estrema precisione. Abbiamo sostenuto che non possiamo usare la tecnica delle parallele riportando, con le squadre, quelle numerosissime e necessarie; ma alcune sì, le possiamo riportare e senza l'ausilio delle squadre (desideriamo strafare). Il procedimento è semplice, come condurre una perpendicolare sulla retta A B, dopo aver descritto un arco di cerchio tangente, il cui raggio ( AC ) è uguale all'altezza del modello. Così come segue:

Su A B portare l'altezza della statua; centro in B con apertura del compasso pari all'apertura del modello e descrivo l'arco a cui si tiri la tangente A C. Sempre con centro in B, apertura del compasso leggermente maggiore alla precedente misura, che è l'altezza del modello , segno, sulla linea A C, una intersezione a destra ed una a sinistra; dopo di che, con la stessa apertura, incrocio i compassi sopra la tangente A C. Unisco questo punto di incrocio con B ed avrò il triangolo rettangolo A B C. Soprattutto con questo metodo e senza l'ausilio delle squadre, data una misura qualsiasi, posso trarre tutte le parallele al lato B C desiderate; ed anche oltre, prolungando i lati come già indicato. Almeno tutte quelle misure che mi possono consentire un veicolo, precisissimo, per il trasporto dei capi punto iniziali ed avere sottomano una visione globale del lavoro ed un controllo certo su tutti i piani e su tutti i punti indispensabili alla buona riuscita del lavoro.

SCULTURA

1. Precisazioni

Una illusione si espande, come una coltre di nebbia nel mondo accademico e scolastico e più in generale sull'ambiente della scultura, con il nebuloso l'utilizzo del robot, l'apparecchio automatico programmabile che lavora giorno e notte. Ciò aggiunge alla meccanizzazione ulteriore tecnologia rispetto al recente passato, non sempre utile quando abusata, o emendabile per taluni lavori standard al cospetto di uno scarso valore aggiunto, che in qualche modo va ripristinato. Proprio nei confronti della bellezza artistica di un'opera o, quanto meno, di una sua perfetta esecuzione: nell'affermazione di uno stile, di una personalità, di un sentimento. Siamo oltre il conflitto originario tra lo scultore ( che lavorava la pietra ) e l'intellettuale che pensava, la cui idea o concetto spesso modellava, in creta, superficialmente. Dietro questa tendenza si nasconde un grave impoverimento della cultura del marmo. Fino a snaturarne le qualità del comunicare la cosa o qualcosa.

Si è lacerato un rapporto, in primo luogo, con la qualità e la resa della materia, dimentichi perfino della finalità esecutiva dell'opera e la sua primigenia destinazione. Una rottura consumata industrializzando il rapporto tra arte e mestiere; i quali un tempo, convenivano e si miglioravano nella loro capacità di mutuarsi, fino a consumare il mestiere prima della formazione accademica, dove si saldavano in questa sfida, in quel corpo a corpo, che vedeva l'artista ad essere artefice e realizzare le proprie opere.

La tecnica non è mai ininfluente, rispetto alla realizzazione di un'idea o di un sentire; non lo è per la necessità di comunicare, tra umani, precisamente quella cosa e non altro, occasionalmente. Così come non lo è nei confronti del contesto e/o del linguaggio usato, e neppure è indifferente l'utilizzo della materia e dei ferri ( utensili ) usati. Non sono la stessa cosa una diversa qualità dell'intaglio o della levigatura rispetto ad un altra più finemente o rozzamente lavorata, fino a far scomparire la bellezza del modellato di una trama e renderlo bolso. Questi particolari rappresentano la pelle o textùre ed offrono molteplici ritmi nell'esporsi alla luce, rappresentando una particolare ed irripetibile valenza segnica. La separazione tra arte e mestiere mostra confini molto labili, anche quando si è voluto relegare l'aiuto dell'artigiano a semplice lavoro di fatica, mentre permaneva un ampia necessità di interpretare “ l'idea “ e di pensarla in pietra, ricercando una perenne sintonia tra inventore ed esecutore. E' evidente che, il tutto, si gioca sulle infinite possibilità di linguaggio e sulla qualità della valenza segnica, perciò si assiste ad un recupero del mestiere ed il ritorno al blocco da parte di valenti artisti.

Nasce la necessità di impadronirsi di tutti i procedimenti di esecuzione della scultura e di far tesoro di tutti i segreti che le varie tecniche offrono, per far valere una propria valenza stilistica, rispettando anche il contributo dell'artigiano e senza mai perdere il controllo della lavorazione. Non si finisce mai di imparare il gioco delle linee e dei riflessi, nelle varie differenze dei contrasti: nel “ raspare “, lucidare, o lo scurire ed “ impastare “, con l'incisione dei vari ferri, subbia, gradina, ugnetto ecc... L'utilizzo delle tecniche non è mai neutro, c'è il rischio di sterilizzarne la spontaneità e di produrre figure anonime tal quali a dei manichini.

2. Precisazioni

ANGOLO E TRIANGOLO DI PROPORZIONI.

Nell'utilizzo del triangolo di proporzioni , il trasporto dei punti, per quanto fedele, lascia pur sempre, per il praticante, un infinitesimo margine di imprecisione; soprattutto se si opera su grandezze eccessive tra il modello e la statua da eseguirsi. Certamente, si sopperisce a questo inconveniente con la pratica e la padronanza del mestiere. Con più facilità, sul foglio da disegno, trattandosi di linee e figure contenute sullo stesso piano, utilizziamo l'angolo riduttore ( o di ingrandimento ) per trasportare tutte le misure utili, segnando le parallele alle distanze prefissate con il massimo di fedeltà. Al contrario, nel lavoro di scultura, trattandosi di figure solide con infiniti piani, si ricorre all'arco tangente per evitare l'enorme e confuso affastellamento di parallele, susseguenti la retta che limita le misure date . Cosicché nei laboratori è disagevole l'utilizzo delle squadre e impraticabile eseguire un numero infinito di parallele. I punti da trasferire dal modello alla statua sono diverse migliaia ( una costellazione) : ogni punto necessita di tre misure, poiché per rilevare il punto di un piano nello spazio concorrono tre intersezioni, che incrociandosi riproducono il vertice di una piramide, a base triangolare, simile a quella data sul modello di riferimento.

Ritorniamo a ragionare sulle regole esistenti nell'ingrandimento tra statua e modello, verificando alcune ipotesi.

CONGRUITA' TRA LE MISURE DELLA STATUA E DEL MODELLO:

Trattandosi di triangoli simili, le corrispondenze sono totali tra tutti i lati e gli stessi angoli. Consideriamo le misure ( altezze ) di una statua di cm 615 e di un modello di cm 120:

1°). E' evidente che le prime triangolazioni servono per inquadrare e circoscrivere il lavoro, individuando tutti i piani più esterni, con misure che ne definiscono il contorno, sottraendo mano a mano il superfluo ( tipica dell'arte di Michelangelo l'atto tecnico del levare, che assume per lui il valore di un atto spirituale; la sublimazione dell'idea che lo precede). Perciò l'impostazione iniziale è importantissima, oltre a definire i capi-punto maestri. Risolviamo una prima difficoltà: una statua di oltre sei metri ci obbliga all'utilizzo di compassi di pari grandezza? No. Ma se sono più maneggevoli e precisi un “maranghino” o compassi che tirano la metà o un terzo dell'altezza data, conseguentemente, dobbiamo ridurre anche il triangolo di proporzione.

2°). La congruità affermata ci porta a sostenere che tutte le misure da trasferire dal modello al marmo mantengono un rapporto fisso, uguale a quello iniziale tra statua e modello, e cioè tra i rispettivi lati AB:BC; nel nostro caso cm 615:120 = 5,125. Impostiamo questa prima ipotesi: Se tracciamo, su una lastra, i lati del triangolo in maniera ridotta, dividendo per 3 le misure 615 e 120, avremo rispettivamente AB = 205 e 40 = BC. L'inconveniente di questa operazione sembra essere il limite di cm 40 che corrisponde alla riduzione del modello che è di cm 120. Come operiamo con l'arco tangente, se effettivamente abbiamo la necessità di misure maggiori 70, 80 ecc. ? La soluzione è nel prolungamento delle semirette AB e AC, nella quale è basilare la corrispondenza dianzi affermata tra i lati: infatti se 205 : 40, mantiene lo stesso quoziente, nel rapporto 5,125, perciò prolungando i lati, la misura maggiore aumenterà in proporzione ( es. cm 80, sarà parallela a BC del modello, e corrisponderà a quella relativa della statua di cm 410 su AB ). Quindi è verificata anche la possibilità di andare oltre il triangolo o angolo prefissato per il principio ella similitudine: dividere una retta data nella stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; nel caso specifico le due semirette con un punto di origine in comune mantengono la loro congruità all'infinito.

Più semplice la soluzione del secondo metodo, anche se in quella dianzi esposta si è voluto ribadire un postulato fondamentale.

Nel secondo esempio, tracciamo la stessa misura ridotta di AB ( cm 205, un terzo della statua ). Ma a differenza del primo, lasciamo invariata quella del modello, di cm 120. Ne consegue una parcellizzazione del rapporto su AB pari ad un terzo, che è ripristinabile semplicemente moltiplicando ogni misura ottenuta con il valore delle altezze: statua cm 615 : 120 = 5,125 : cosicché ogni misura presa sul modello dovrà essere moltiplicata per questo valore e riportata sul blocco ( es. una misura dal modello di cm 81 corrisponderà a 81 x 5,125 = cm. 415.125 ). Oppure, se desideriamo complicarci la vita cm 138,375x3 = 415.125 sempre da riportare sulla statua, dove 138,375 è il valore di 81 moltiplicato per 5,125 : 3, che è 1.708333333, uguale ad un terzo di 5,125 . Operazione inutile perché il tutto dovrà essere moltiplicato nuovamente per 3; ma che lo abbiamo riportato come curiosità, riaffermando la validità di moltiplicare per il valore intero, ogni misura presa dal modello, anche se l'altezza della statua è stata ridotta di 1/3 per ragioni di praticità nel manovrare compassi più maneggevoli sul triangolo di proporzione.

Un metodo facile per evitare le linee parallele ed anche l'arco tangente per operare solamente col compasso, si può usare questo procedimento sul triangolo ISOSCELE:

3°. Sempre su AB tracciamo l'altezza della statua, purché non sia maggiore o uguale al doppio del modello, con apertura di compasso pari all'altezza di quest'ultimo: facendo centro in A e B si descrivono due archi che, intersecandosi nel punto C, disegnano un triangolo isoscele, i cui lati uguali saranno proporzionali al lato AB. Una qualsiasi misura del modello, per essere proporzionale, dovrà portarsi su AC, poniamo sia una lunghezza AM; indi tenendo ferma in M la punta del compasso si porta l'altra punta su AB, il cui contatto sarà N. La lunghezza NA sarà quella da portarsi sul marmo.

Abbiamo ripetuto la descrizione di questa tecnica per ribadire che, su ogni lavoro scultoreo, si può e si deve ragionare sull'approccio migliore da seguire. E questa dianzi indicato è una tecnica facile e precisa. Non solo è semplice, ma ribadisce la necessità di ridurre le dimensioni delle operazioni. Abbiamo già visto l'utilità di ridimensionare di un terzo le grandezze date. Qui, sul triangolo isoscele, oltre alla semplicità dell'operare, indichiamo una tecnica che dalle piccole dimensioni si possono sviluppare, in scala, maggiori grandezze estremamente precise. Infatti con il triangolo isoscele possiamo lavorare con modelli appena maggiori di un quarto o di un sesto dell'altezza della statua, purché l'altezza del modello si aumenti un numero di volte sufficiente a superare la metà della statua, due o tre a seconda dell'esempio dianzi indicato: infatti su AC è necessario portare la misura raddoppiata o triplicata, per sviluppare la misura da riportarsi sul marmo.

Un altro sistema è quello delle scale naturali, un'idea che è prossima alla scala Ticonica. Si prendono due righe diritte di legno o di alluminio: l'una l'altezza della statua di cm 615, l'altra di cm 120 quella del modello, dividiamole entrambe per un egual numero di parti uguali ( più queste parti saranno piccole, più i lavoro verrà esatto ). Supponiamo che il divisore sia 30, avremo che ad ogni 4 cm del modello corrispondono cm 20,5 da riportarsi sul blocco; mentre riducendo ancora per 10 queste unità otterremo misure infinitesimali: 4 millimetri corrispondono a 2 centimetri e cinque millimetri. Insomma tutte queste unità di misura dovranno ma più le mentre il modello sopra o sotto il metro; è possibile dividere entrambi in 100 parti uguali, segnandole su due righe diverse. Ciò consente che ogni divisione della riga più piccola corrisponda, proporzionalmente, a quella più grande. Mentre per le misure infinitesimali si divide l'unità di misura in dieci parti determinando i corrispondenti sottomultipli. Così una qualsiasi misura sul modello corrisponderà nella riga piccola e grande alle proporzioni da riportarsi sulla statua: in tal modo ogni divisione della riga piccola starà proporzionalmente ad ogni divisione della riga grande come 615 sta 120 e 20,5 a 4 ecc. Possiamo prendere come campione il modello che è di cm 120: si può prendere la riga all'uopo predisposta e dividendola con 30 tacche avremo altrettante volte 4 cm ( 3ox4= 120 ), dei quali una parte saranno suddivisi in 40 millimetri. Quindi, presa una qualsiasi misura sul modello, si porterà il compasso sulla riga dianzi suddivisa e si vedrà quante parti essa comprende ( ogni parte corrisponde a 4 cm ); poi, se vi sono, calcoliamo le parti infinitesimali . Riepiloghiamo: Presa la misura di un punto, sul modello, presentiamo l'apertura del compasso sulla riga, poniamo che essa sia di 25 parti ed una piccola eccedenza, avremo una misura da riportarsi sul marmo di 25x20,5 = 410 ( ricordiamoci che abbiamo, dianzi, stabilito che 4 cm del modello corrispondono a 20,5 cm della statua ): per l'eccedenza che può essere 4, 5, o più millimetri non ci resta che moltiplicare ognuno per 2,05 cm. Normalmente queste queste operazioni presiedono il lavoro iniziale; indi, si opera con compassi più piccoli ed un triangolo minore, compatibile con la suddivisione della scultura e con capi-punto posti strategicamente.

Per le statue di grandi dimensioni, ma anche in generale, consigliamo di operare con il metodo del così detto punto falso ( vedi tecniche nelle tesi ), partendo dai due capi-punto della mezzeria.

I capi-punto sono la guida più sicura per impostare e portare a termine un buon lavoro, va da sé che il perimetro di partenza da essi delimitato va gestito con estrema precisione. Abbiamo sostenuto che non possiamo usare la tecnica delle parallele riportando, con le squadre, quelle numerosissime e necessarie; ma alcune sì, le possiamo riportare e senza l'ausilio delle squadre. Il procedimento è semplice, come condurre una perpendicolare sulla retta A B, dopo aver descritto un arco di cerchio tangente, il cui raggio ( AC ) è uguale all'altezza del modello. Così come segue:

Su A B portare l'altezza della statua; centro in B con apertura del compasso pari all'apertura del modello e descrivo l'arco a cui si tiri la tangente A C. Sempre con centro in B, apertura del compasso leggermente maggiore alla precedente misura, che è l'altezza del modello , segno, sulla linea A C, una intersezione a destra ed una a sinistra; dopo di che, con la stessa apertura, incrocio i compassi sopra la tangente A C. Unisco questo punto di incrocio con B ed avrò il triangolo rettangolo A B C. Soprattutto con questo metodo e senza l'ausilio delle squadre, data una misura qualsiasi, posso trarre tutte le parallele al lato B C desiderate; ed anche oltre, prolungando i lati come già indicato. Almeno tutte quelle misure che mi possono consentire un veicolo, precisissimo, per il trasporto dei capi punto iniziali ed avere sottomano una visione globale del lavoro ed un controllo certo su tutti i piani e su tutti i punti indispensabili alla buona riuscita del lavoro.

SCULTURA

1. Precisazioni

Una illusione si espande, come una coltre di nebbia nel mondo accademico e scolastico e più in generale sull'ambiente della scultura, con il nebuloso l'utilizzo del robot, l'apparecchio automatico programmabile che lavora giorno e notte. Ciò aggiunge alla meccanizzazione ulteriore tecnologia rispetto al recente passato, non sempre utile quando abusata, o emendabile per taluni lavori standard al cospetto di uno scarso valore aggiunto, che in qualche modo va ripristinato. Proprio nei confronti della bellezza artistica di un'opera o, quanto meno, di una sua perfetta esecuzione: nell'affermazione di uno stile, di una personalità, di un sentimento. Siamo oltre il conflitto originario tra lo scultore ( che lavorava la pietra ) e l'intellettuale che pensava, la cui idea o concetto spesso modellava, in creta, superficialmente. Dietro questa tendenza si nasconde un grave impoverimento della cultura del marmo. Fino a snaturarne le qualità del comunicare la cosa o qualcosa.

Si è lacerato un rapporto, in primo luogo, con la qualità e la resa della materia, dimentichi perfino della finalità esecutiva dell'opera e la sua primigenia destinazione. Una rottura consumata industrializzando il rapporto tra arte e mestiere; i quali un tempo, convenivano e si miglioravano nella loro capacità di mutuarsi, fino a consumare il mestiere prima della formazione accademica, dove si saldavano in questa sfida, in quel corpo a corpo, che vedeva l'artista ad essere artefice e realizzare le proprie opere.

La tecnica non è mai ininfluente, rispetto alla realizzazione di un'idea o di un sentire; non lo è per la necessità di comunicare, tra umani, precisamente quella cosa e non altro, occasionalmente. Così come non lo è nei confronti del contesto e/o del linguaggio usato, e neppure è indifferente l'utilizzo della materia e dei ferri ( utensili ) usati. Non sono la stessa cosa una diversa qualità dell'intaglio o della levigatura rispetto ad un altra più finemente o rozzamente lavorata, fino a far scomparire la bellezza del modellato di una trama e renderlo bolso. Questi particolari rappresentano la pelle o textùre ed offrono molteplici ritmi nell'esporsi alla luce, rappresentando una particolare ed irripetibile valenza segnica. La separazione tra arte e mestiere mostra confini molto labili, anche quando si è voluto relegare l'aiuto dell'artigiano a semplice lavoro di fatica, mentre permaneva un ampia necessità di interpretare “ l'idea “ e di pensarla in pietra, ricercando una perenne sintonia tra inventore ed esecutore. E' evidente che, il tutto, si gioca sulle infinite possibilità di linguaggio e sulla qualità della valenza segnica, perciò si assiste ad un recupero del mestiere ed il ritorno al blocco da parte di valenti artisti.

Nasce la necessità di impadronirsi di tutti i procedimenti di esecuzione della scultura e di far tesoro di tutti i segreti che le varie tecniche offrono, per far valere una propria valenza stilistica, rispettando anche il contributo dell'artigiano e senza mai perdere il controllo della lavorazione. Non si finisce mai di imparare il gioco delle linee e dei riflessi, nelle varie differenze dei contrasti: nel “ raspare “, lucidare, o lo scurire ed “ impastare “, con l'incisione dei vari ferri, subbia, gradina, ugnetto ecc... L'utilizzo delle tecniche non è mai neutro, c'è il rischio di sterilizzarne la spontaneità e di produrre figure anonime tal quali a dei manichini.

2. Precisazioni

ANGOLO E TRIANGOLO DI PROPORZIONI.

Nell'utilizzo del triangolo di proporzioni , il trasporto dei punti, per quanto fedele, lascia pur sempre un infinitesimo margine di imprecisione; soprattutto se si opera su grandezze eccessive tra il modello e la statua da eseguirsi. Certamente, si sopperisce a questo inconveniente con la pratica e la padronanza del mestiere. Con più facilità, sul foglio da disegno, trattandosi di linee e figure contenute sullo stesso piano, utilizziamo l'angolo riduttore ( o di ingrandimento ) per trasportare tutte le misure utili, segnando le parallele alle distanze prefissate con il massimo di fedeltà. Al contrario, nel lavoro di scultura, trattandosi di figure solide con infiniti piani, si ricorre all'arco tangente per evitare l'enorme e confuso affastellamento di parallele, susseguenti la retta che limita le misure date . Cosicché nei laboratori è disagevole l'utilizzo delle squadre e impraticabile eseguire un numero infinito di parallele. I punti da trasferire dal modello alla statua sono diverse migliaia ( una costellazione) : ogni punto necessita di tre misure, poiché per rilevare il punto di un piano nello spazio concorrono tre intersezioni, che incrociandosi riproducono il vertice di una piramide, a base triangolare, simile a quella data sul modello di riferimento.

Ritorniamo a ragionare sulle regole esistenti nell'ingrandimento tra statua e modello, verificando alcune ipotesi.

CONGRUITA' TRA LE MISURE DELLA STATUA E DEL MODELLO:

Trattandosi di triangoli simili, le corrispondenze sono totali tra tutti i lati e gli stessi angoli. Consideriamo le misure ( altezze ) di una statua di cm 615 e di un modello di cm 120:

1°). E' evidente che le prime triangolazioni servono per inquadrare e circoscrivere il lavoro, individuando tutti i piani più esterni, con misure che ne definiscono il contorno, sottraendo mano a mano il superfluo ( tipica dell'arte di Michelangelo l'atto tecnico del levare, che assume per lui il valore di un atto spirituale; la sublimazione dell'idea che lo precede). Perciò l'impostazione iniziale è importantissima, oltre a definire i capi-punto maestri. Risolviamo una prima difficoltà: una statua di oltre sei metri ci obbliga all'utilizzo di compassi di pari grandezza? No. Ma se sono più maneggevoli e precisi un “maranghino” o compassi che tirano la metà o un terzo dell'altezza data, conseguentemente, dobbiamo ridurre anche il triangolo di proporzione.

2°). La congruità affermata ci porta a sostenere che tutte le misure da trasferire dal modello al marmo mantengono un rapporto fisso, uguale a quello iniziale tra statua e modello, e cioè tra i rispettivi lati AB:BC; nel nostro caso cm 615:120 = 5,125. Impostiamo questa prima ipotesi: Se tracciamo, su una lastra, i lati del triangolo in maniera ridotta, dividendo per 3 le misure 615 e 120, avremo rispettivamente AB = 205 e 40 = BC. L'inconveniente di questa operazione sembra essere il limite di cm 40 che corrisponde alla riduzione del modello che è di cm 120. Come operiamo con l'arco tangente, se effettivamente abbiamo la necessità di misure maggiori 70, 80 ecc. ? La soluzione è nel prolungamento delle semirette AB e AC, nella quale è basilare la corrispondenza dianzi affermata tra i lati: infatti se 205 : 40, mantiene lo stesso quoziente, nel rapporto 5,125, perciò prolungando i lati, la misura maggiore aumenterà in proporzione ( es. cm 80, sarà parallela a BC del modello, e corrisponderà a quella relativa della statua di cm 410 su AB ). Quindi è verificata anche la possibilità di andare oltre il triangolo o angolo prefissato per il principio ella similitudine: dividere una retta data nella stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; nel caso specifico le due semirette con un punto di origine in comune mantengono la loro congruità all'infinito.

Più semplice la soluzione del secondo metodo, anche se in quella dianzi esposta si è voluto ribadire un postulato fondamentale.

Nel secondo esempio, tracciamo la stessa misura ridotta di AB ( cm 205, un terzo della statua ). Ma a differenza del primo, lasciamo invariata quella del modello, di cm 120. Ne consegue una parcellizzazione del rapporto su AB pari ad un terzo, che è ripristinabile semplicemente moltiplicando ogni misura ottenuta con il valore delle altezze: statua cm 615 : 120 = 5,125 : cosicché ogni misura presa sul modello dovrà essere moltiplicata per questo valore e riportata sul blocco ( es. una misura dal modello di cm 81 corrisponderà a 81 x 5,125 = cm. 415.125 ). Oppure, se desideriamo complicarci la vita cm 138,375x3 = 415.125 sempre da riportare sulla statua, dove 138,375 è il valore di 81 moltiplicato per 5,125 : 3, che è 1.708333333, uguale ad un terzo di 5,125 . Operazione inutile perché il tutto dovrà essere moltiplicato nuovamente per 3; ma che lo abbiamo riportato come curiosità, riaffermando la validità di moltiplicare per il valore intero, ogni misura presa dal modello, anche se l'altezza della statua è stata ridotta di 1/3 per ragioni di praticità nel manovrare compassi più maneggevoli sul triangolo di proporzione.

Un metodo facile per evitare le linee parallele ed anche l'arco tangente per operare solamente col compasso, si può usare questo procedimento sul triangolo ISOSCELE:

3°. Sempre su AB tracciamo l'altezza della statua, purché non sia maggiore o uguale al doppio del modello, con apertura di compasso pari all'altezza di quest'ultimo: facendo centro in A e B si descrivono due archi che, intersecandosi nel punto C, disegnano un triangolo isoscele, i cui lati uguali saranno proporzionali al lato AB. Una qualsiasi misura del modello, per essere proporzionale, dovrà portarsi su AC, poniamo sia una lunghezza AM; indi tenendo ferma in M la punta del compasso si porta l'altra punta su AB, il cui contatto sarà N. La lunghezza NA sarà quella da portarsi sul marmo.

Abbiamo ripetuto la descrizione di questa tecnica per ribadire che, su ogni lavoro scultoreo, si può e si deve ragionare sull'approccio migliore da seguire. E questa dianzi indicato è una tecnica facile e precisa. Non solo è semplice, ma ribadisce la necessità di ridurre le dimensioni delle operazioni. Abbiamo già visto l'utilità di ridimensionare di un terzo le grandezze date. Qui, sul triangolo isoscele, oltre alla semplicità dell'operare, indichiamo una tecnica che dalle piccole dimensioni si possono sviluppare, in scala, maggiori grandezze estremamente precise. Infatti con il triangolo isoscele possiamo lavorare con modelli appena maggiori di un quarto o di un sesto dell'altezza della statua, purché l'altezza del modello si aumenti un numero di volte sufficiente a superare la metà della statua, due o tre a seconda dell'esempio dianzi indicato: infatti su AC è necessario portare la misura raddoppiata o triplicata, per sviluppare la misura da riportarsi sul marmo.

Un altro sistema è quello delle scale naturali, un'idea che è prossima alla scala Ticonica. Si prendono due righe diritte di legno o di alluminio: l'una l'altezza della statua di cm 615, l'altra di cm 120 quella del modello, dividiamole entrambe per un egual numero di parti uguali ( più queste parti saranno piccole, più i lavoro verrà esatto ). Supponiamo che il divisore sia 30, avremo che ad ogni 4 cm del modello corrispondono cm 20,5 da riportarsi sul blocco; mentre riducendo ancora per 10 queste unità otterremo misure infinitesimali: 4 millimetri corrispondono a 2 centimetri e cinque millimetri. Insomma tutte queste unità di misura dovranno ma più le mentre il modello sopra o sotto il metro; è possibile dividere entrambi in 100 parti uguali, segnandole su due righe diverse. Ciò consente che ogni divisione della riga più piccola corrisponda, proporzionalmente, a quella più grande. Mentre per le misure infinitesimali si divide l'unità di misura in dieci parti determinando i corrispondenti sottomultipli. Così una qualsiasi misura sul modello corrisponderà nella riga piccola e grande alle proporzioni da riportarsi sulla statua: in tal modo ogni divisione della riga piccola starà proporzionalmente ad ogni divisione della riga grande come 615 sta 120 e 20,5 a 4 ecc. Possiamo prendere come campione il modello che è di cm 120: si può prendere la riga all'uopo predisposta e dividendola con 30 tacche avremo altrettante volte 4 cm ( 3ox4= 120 ), dei quali una parte saranno suddivisi in 40 millimetri. Quindi, presa una qualsiasi misura sul modello, si porterà il compasso sulla riga dianzi suddivisa e si vedrà quante parti essa comprende ( ogni parte corrisponde a 4 cm ); poi, se vi sono, calcoliamo le parti infinitesimali . Riepiloghiamo: Presa la misura di un punto, sul modello, presentiamo l'apertura del compasso sulla riga, poniamo che essa sia di 25 parti ed una piccola eccedenza, avremo una misura da riportarsi sul marmo di 25x20,5 = 410 ( ricordiamoci che abbiamo, dianzi, stabilito che 4 cm del modello corrispondono a 20,5 cm della statua ): per l'eccedenza che può essere 4, 5, o più millimetri non ci resta che moltiplicare ognuno per 2,05 cm. Normalmente queste queste operazioni presiedono il lavoro iniziale; indi, si opera con compassi più piccoli ed un triangolo minore, compatibile con la suddivisione della scultura e con capi-punto posti strategicamente.

Per le statue di grandi dimensioni, ma anche in generale, consigliamo di operare con il metodo del così detto punto falso ( vedi tecniche nelle tesi ), partendo dai due capi-punto della mezzeria.

I capi-punto sono la guida più sicura per impostare e portare a termine un buon lavoro, va da sé che il perimetro di partenza da essi delimitato va gestito con estrema precisione. Abbiamo sostenuto che non possiamo usare la tecnica delle parallele riportando, con le squadre, quelle numerosissime e necessarie; ma alcune sì, le possiamo riportare e senza l'ausilio delle squadre. Il procedimento è semplice, come condurre una perpendicolare sulla retta A B, dopo aver descritto un arco di cerchio tangente, il cui raggio ( AC ) è uguale all'altezza del modello. Così come segue:

Su A B portare l'altezza della statua; centro in B con apertura del compasso pari all'apertura del modello e descrivo l'arco a cui si tiri la tangente A C. Sempre con centro in B, apertura del compasso leggermente maggiore alla precedente misura, che è l'altezza del modello , segno, sulla linea A C, una intersezione a destra ed una a sinistra; dopo di che, con la stessa apertura, incrocio i compassi sopra la tangente A C. Unisco questo punto di incrocio con B ed avrò il triangolo rettangolo A B C. Soprattutto con questo metodo e senza l'ausilio delle squadre, data una misura qualsiasi, posso trarre tutte le parallele al lato B C desiderate; ed anche oltre, prolungando i lati come già indicato. Almeno tutte quelle misure che mi possono consentire un veicolo, precisissimo, per il trasporto dei capi punto iniziali ed avere sottomano una visione globale del lavoro ed un controllo certo su tutti i piani e su tutti i punti indispensabili alla buona riuscita del lavoro.

1. Precisazioni

Una illusione si espande, come una coltre di nebbia nel mondo accademico e scolastico e più in generale sull'ambiente della scultura, con il nebuloso l'utilizzo del robot, l'apparecchio automatico programmabile che lavora giorno e notte. Ciò aggiunge alla meccanizzazione ulteriore tecnologia rispetto al recente passato, non sempre utile quando abusata, o emendabile per taluni lavori standard al cospetto di uno scarso valore aggiunto, che in qualche modo va ripristinato. Proprio nei confronti della bellezza artistica di un'opera o, quanto meno, di una sua perfetta esecuzione: nell'affermazione di uno stile, di una personalità, di un sentimento. Siamo oltre il conflitto originario tra lo scultore ( che lavorava la pietra ) e l'intellettuale che pensava, la cui idea o concetto spesso modellava, in creta, superficialmente. Dietro questa tendenza si nasconde un grave impoverimento della cultura del marmo. Fino a snaturarne le qualità del comunicare la cosa o qualcosa.

Si è lacerato un rapporto, in primo luogo, con la qualità e la resa della materia, dimentichi perfino della finalità esecutiva dell'opera e la sua primigenia destinazione. Una rottura consumata industrializzando il rapporto tra arte e mestiere; i quali un tempo, convenivano e si miglioravano nella loro capacità di mutuarsi, fino a consumare il mestiere prima della formazione accademica, dove si saldavano in questa sfida, in quel corpo a corpo, che vedeva l'artista ad essere artefice e realizzare le proprie opere.

La tecnica non è mai ininfluente, rispetto alla realizzazione di un'idea o di un sentire; non lo è per la necessità di comunicare, tra umani, precisamente quella cosa e non altro, occasionalmente. Così come non lo è nei confronti del contesto e/o del linguaggio usato, e neppure è indifferente l'utilizzo della materia e dei ferri ( utensili ) usati. Non sono la stessa cosa una diversa qualità dell'intaglio o della levigatura rispetto ad un altra più finemente o rozzamente lavorata, fino a far scomparire la bellezza del modellato di una trama e renderlo bolso. Questi particolari rappresentano la pelle o textùre ed offrono molteplici ritmi nell'esporsi alla luce, rappresentando una particolare ed irripetibile valenza segnica. La separazione tra arte e mestiere mostra confini molto labili, anche quando si è voluto relegare l'aiuto dell'artigiano a semplice lavoro di fatica, mentre permaneva un ampia necessità di interpretare “ l'idea “ e di pensarla in pietra, ricercando una perenne sintonia tra inventore ed esecutore. E' evidente che, il tutto, si gioca sulle infinite possibilità di linguaggio e sulla qualità della valenza segnica, perciò si assiste ad un recupero del mestiere ed il ritorno al blocco da parte di valenti artisti.

Nasce la necessità di impadronirsi di tutti i procedimenti di esecuzione della scultura e di far tesoro di tutti i segreti che le varie tecniche offrono, per far valere una propria valenza stilistica, rispettando anche il contributo dell'artigiano e senza mai perdere il controllo della lavorazione. Non si finisce mai di imparare il gioco delle linee e dei riflessi, nelle varie differenze dei contrasti: nel “ raspare “, lucidare, o lo scurire ed “ impastare “, con l'incisione dei vari ferri, subbia, gradina, ugnetto ecc... L'utilizzo delle tecniche non è mai neutro, c'è il rischio di sterilizzarne la spontaneità e di produrre figure anonime tal quali a dei manichini.

2. Precisazioni

ANGOLO E TRIANGOLO DI PROPORZIONI.

Nell'utilizzo del triangolo di proporzioni , il trasporto dei punti, per quanto fedele, lascia pur sempre un infinitesimo margine di imprecisione; soprattutto se si opera su grandezze eccessive tra il modello e la statua da eseguirsi. Certamente, si sopperisce a questo inconveniente con la pratica e la padronanza del mestiere. Con più facilità, sul foglio da disegno, trattandosi di linee e figure contenute sullo stesso piano, utilizziamo l'angolo riduttore ( o di ingrandimento ) per trasportare tutte le misure utili, segnando le parallele alle distanze prefissate con il massimo di fedeltà. Al contrario, nel lavoro di scultura, trattandosi di figure solide con infiniti piani, si ricorre all'arco tangente per evitare l'enorme e confuso affastellamento di parallele, susseguenti la retta che limita le misure date . Cosicché nei laboratori è disagevole l'utilizzo delle squadre e impraticabile eseguire un numero infinito di parallele. I punti da trasferire dal modello alla statua sono diverse migliaia ( una costellazione) : ogni punto necessita di tre misure, poiché per rilevare il punto di un piano nello spazio concorrono tre intersezioni, che incrociandosi riproducono il vertice di una piramide, a base triangolare, simile a quella data sul modello di riferimento.

Ritorniamo a ragionare sulle regole esistenti nell'ingrandimento tra statua e modello, verificando alcune ipotesi.

CONGRUITA' TRA LE MISURE DELLA STATUA E DEL MODELLO:

Trattandosi di triangoli simili, le corrispondenze sono totali tra tutti i lati e gli stessi angoli. Consideriamo le misure ( altezze ) di una statua di cm 615 e di un modello di cm 120:

1°). E' evidente che le prime triangolazioni servono per inquadrare e circoscrivere il lavoro, individuando tutti i piani più esterni, con misure che ne definiscono il contorno, sottraendo mano a mano il superfluo ( tipica dell'arte di Michelangelo l'atto tecnico del levare, che assume per lui il valore di un atto spirituale; la sublimazione dell'idea che lo precede). Perciò l'impostazione iniziale è importantissima, oltre a definire i capi-punto maestri. Risolviamo una prima difficoltà: una statua di oltre sei metri ci obbliga all'utilizzo di compassi di pari grandezza? No. Ma se sono più maneggevoli e precisi un “maranghino” o compassi che tirano la metà o un terzo dell'altezza data, conseguentemente, dobbiamo ridurre anche il triangolo di proporzione.

2°). La congruità affermata ci porta a sostenere che tutte le misure da trasferire dal modello al marmo mantengono un rapporto fisso, uguale a quello iniziale tra statua e modello, e cioè tra i rispettivi lati AB:BC; nel nostro caso cm 615:120 = 5,125. Impostiamo questa prima ipotesi: Se tracciamo, su una lastra, i lati del triangolo in maniera ridotta, dividendo per 3 le misure 615 e 120, avremo rispettivamente AB = 205 e 40 = BC. L'inconveniente di questa operazione sembra essere il limite di cm 40 che corrisponde alla riduzione del modello che è di cm 120. Come operiamo con l'arco tangente, se effettivamente abbiamo la necessità di misure maggiori 70, 80 ecc. ? La soluzione è nel prolungamento delle semirette AB e AC, nella quale è basilare la corrispondenza dianzi affermata tra i lati: infatti se 205 : 40, mantiene lo stesso quoziente, nel rapporto 5,125, perciò prolungando i lati, la misura maggiore aumenterà in proporzione ( es. cm 80, sarà parallela a BC del modello, e corrisponderà a quella relativa della statua di cm 410 su AB ). Quindi è verificata anche la possibilità di andare oltre il triangolo o angolo prefissato per il principio della similitudine: dividere una retta data nella stessa proporzione in cui è divisa un'altra retta data; nel caso specifico le due semirette con un punto di origine in comune mantengono la loro congruità all'infinito.

Più semplice la soluzione del secondo metodo, anche se in quella dianzi esposta si è voluto ribadire un postulato fondamentale.

Nel secondo esempio, tracciamo la stessa misura ridotta di AB ( cm 205, un terzo della statua ). Ma a differenza del primo, lasciamo invariata quella del modello, di cm 120. Ne consegue una parcellizzazione del rapporto su AB pari ad un terzo, che è ripristinabile all'intero: a) semplicemente moltiplicando ogni misura ottenuta con il valore delle altezze, statua cm 615 : 120 = 5,125 valore proporzionale. Cosicché ogni misura presa sul modello dovrà essere moltiplicata per questo valore e riportata sul blocco ( es. una misura dal modello di cm 81 corrisponderà a 81 x 5,125 = cm. 415.125 ); b) prendendo una misura dal modello che, trasportata sul triangolo (arco tangente), sarà uguale a cm.138,375. Questa misura dovrà essere moltiplicata per 3, ripristinando la ripartizione precedente effettuata , quindi 138,375X3 ci darà, nuovamente, cm 415,125, che è la misurara da riportarsi sulla statua. Oppure, se desideriamo complicarci la vita, la misura cm 138,375 è il valore di 81 moltiplicato per 1.708333333 ( quoziente uguale ad un terzo di 5,125 ) . Operazione inutile perché il tutto dovrà essere moltiplicato nuovamente per 3; ma che lo abbiamo riportato come curiosità, riaffermando la validità di moltiplicare per il valore intero, ogni misura presa dal modello, anche se l'altezza della statua è stata ridotta di 1/3 per ragioni di praticità nel manovrare compassi più maneggevoli sul triangolo di proporzione.

Un metodo facile per evitare le linee parallele ed anche l'arco tangente per operare solamente col compasso, si può usare questo procedimento sul triangolo ISOSCELE:

3°. Sempre su AB tracciamo l'altezza della statua, purché non sia maggiore o uguale al doppio del modello, con apertura di compasso pari all'altezza di quest'ultimo: facendo centro in A e B si descrivono due archi che, intersecandosi nel punto C, disegnano un triangolo isoscele, i cui lati uguali saranno proporzionali al lato AB. Una qualsiasi misura del modello, per essere proporzionale, dovrà portarsi su AC, poniamo sia una lunghezza AM; indi tenendo ferma in M la punta del compasso si porta l'altra punta su AB, il cui contatto sarà N. La lunghezza NA sarà quella da portarsi sul marmo.