SCULTURA:

LA POETICA, LE TECNICHE, IL PUNTO DI VISTA.

Ragioniamo

su alcune osservazioni, allorquando un artista si accinge a

rappresentare un'idea. Si da' per certo che si vuol realizzare ciò

che si è già concepito nella mente: ossia l'oggetto preciso della

nostra immaginazione.

La

differenza sostanziale tra opere fatte e finite è tra la freschezza

dell'una, nell'esprimere di getto l'idea originale, e un'altra troppo

cincischiata e leccata, che può soddisfare l'occhio, essendo di

grande pulimento, ma alla fin fine inespressiva.

Naturalmente,

non vi è contrasto con l'adoperarsi a perfezionare il massimo di

carica espressiva: sì, è giusto che l'idea sia fatta crescere,

maturare, e precisata ulteriormente con uno studio appropriato.

Poniamo di assumere il tema del rapporto uomo – ambiente, uomo

soggetto e/o protagonista; come realizziamo o consideriamo lo spazio

in cui collocare tale figura? La pittura e l'architettura possono far

ricorso alla prospettiva lineare dandovi profondità ed indicando

spazi e oggetti umanizzati. Lo scultore lavora sul pieno e sul

volume, non sul vuoto dello spazio. Ripetiamolo, per esso, fin dalla

sbozzatura più che nella smodellatura, esiste il valore espressivo

ed estetico della geometria, utile per meglio orientare l'opera. Già

qui comincia a rendersi conto del volume, dei contorni e delle masse

( sporgenze e rientranze ); per mezzo delle quali, con lo scolpire

per piani degradanti, si precisano meglio l'andamento degli assi (

orizzontali, verticali, obliqui ) che determinano il ritmo della

composizione. Sono gli assi che suggeriscono la direzione dei piani

da fissare con l'ausilio del trasporto dei “punti” nelle varie

fasi della lavorazione. Viceversa nell'intaglio diretto è la buona

conoscenza del disegno e lo studio accurato in tutte le sue parti

dell'opera, che guida la mano dello scultore, anche attraverso varie

simulazioni di un modellino in creta. Ci si riferisce, a mo'

d'esempio, all'arte dei grandi: ( Donatello, San Giovanni

Evangelista, Firenze ) - “ l'Apostolo si gira leggermente,

collocandosi nello spazio sia con la sporgenza delle gambe, sia con

il busto che vi si collega mediante la linea obliqua della mano e il

passaggio graduale, verso la verticale, dell'avambraccio e del

braccio.....”; - (Donatello, San Giorgio, Firenze ) “ Ha la sua

radice nell'identificazione stilistica del moto, spazio e saldezza

plastica. Lo scudo, oltre a segnare col suo spigolo l'asse della

composizione , con l'obliquità delle sue due ali traccia confini

sicuri nello spazio alla figura, abbracciandola completamente nella

postura delle gambe e, attraverso la spirale avvolgente del manto,

afferra ruotando il braccio sinistro per concludersi nel nodo quasi

all'altezza della spalla destra.”

Queste

citazioni ripropongono l'uomo e lo spazio in una antica dialettica

classica dai termini noti: la composta staticità, la dinamica che

esprime la continuità del movimento delle figure soggetto nello

spazio. “ Il contenuto spaziale della composizione in sintonia con

l'accamparsi dinamico del volume , rilancia l'aspetto di una umanità

rinata e fieramente armata di nobili ideali più che una immagine

emaciata. “ Ma come vengono percepiti questi genuini tentativi di

rinnovamento? Nel primo Rinascimento la postura esprime equilibrio

e compostezza della figura, recuperando la bellezza Classica.

Privilegiati due punti di vista frontale e posteriore: la figura è

inserita in un perfetto parallelepipedo. I corpi sono quasi dei

solidi geometrici. Nel tardo Rinascimento, l'abbandono

dell'equilibrio e la figura tormentata, costruita sullo schema a

spirale, moltiplicano i punti di vista. Perciò Il Mercurio del

Giambologna anticipa un'identificazione stilistica più moderna:

esprime una infinità di punti di vista, la sua struttura visiva è

stata definita stellare o raggiata, proprio perché la figura

costituisce il punto centrale intorno a cui si può girare ( ricorda

Rodin?). L'arte moderna inizia con il negare la frontalità, per

cogliere più superfici ( ogni frammento può considerarsi un'opera

d'arte? ), sospinti, tutti, a correre intorno alla figura,

eliminando definitivamente la visione principale. Ma anche il Barocco

mise in campo nuove capacità espressive volte a stupire, che non

sarebbero state possibili con la postura classica e senza il rifiuto

delle normali linee rettilinee, sostituite dalla spirale, e con il

costante ricorso alla linea curva, spezzettata, contorta. Qual'è la

differenza? Nella produzione impressionista di Rodin e Rosso si parla

del migliore dei punti di vista, quello che riesce a farti

apprezzare meglio l'opera e l'artista, elevando persino il singolo

frammento ad opera d'arte completa. Con il Barocco, un' opera la si

può apprezzare gustando anche singole parti, una volta assimilato

l'insieme ( lo stile, la forma, il significato segnico del contesto).

L'effetto è la teatralità del Barocco, fondamentale per

riacquistare i fedeli e punire i trasgressori: riconquistare quelle

verità divine che non è stato possibile dimostrare nella realtà

dell'uomo contemporaneo.

“ Quello

che apparenta Rodin e Rosso è il senso della continuità dinamica

dello spazio e l'intuizione della luce come mezzo per esprimerla”.

Entrambi negano la frontalità: che non è una novità, come abbiamo

visto fin dal tardo Rinascimento.

Medardo

Rosso impone un rigoroso punto di vista; Rodin vuol essere

espressione in tutte le direzioni dello spazio reale.

Poetiche

in gioco.

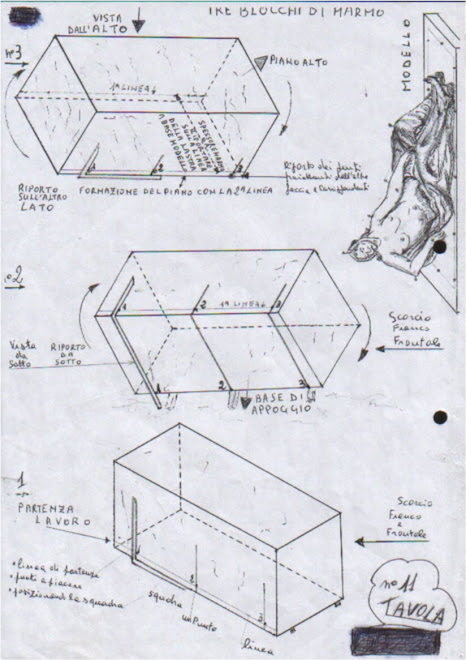

La

poetica e la tecnica fondamentale di Michelangelo è che dentro ogni

blocco di marmo esistono infinite forme. Michelangelo parte da questa

teoria: ciò che deve essere rappresentato esiste già nella mente

dell'artista, l'esecuzione consiste nel levare il marmo superfluo: la

scultura è quella che si fa' per forza di levare e non di porre. La

statua in potenza già vive dentro il blocco. Tecnicamente e

poeticamente “il processo creativo Michelangiolesco”, privilegia

l'unicità del punto di vista centrale, cavando per piani, arretrando

fino a quello posteriore, (in linea con il perfetto parallelepipedo).

Si ritorna sull'esempio del San Matteo che tenta di uscire dalla

materia con fatica dove tecnica e poetica concorrono insieme.

Michelangelo è moderno in tutto: dall'uso della copia, per

l'importante esperienza fatta nel “Giardino San Marco” dei Medici

( più simile all'insegnamento delle nostre Accademie e diverso dalle

“botteghe” di allora); all'uso delle tecniche. Il punto di vista

frontale, la concezione dei piani ( la sommità piana della vasca

d'acqua che scende nel suo defluire ), è fondamentale per

comprendere tutte quelle tecniche che, mano a mano, porteranno nel

Ottocento e oltre all'esplosione di sistemi e tecnologie innovative.

Questo processo segnerà sempre di più la tradizione scultoria,

moltiplicando l'uso delle copie, caratterizzando l'insegnamento nelle

scuole moderne, per imparare le regole e la tradizione. Anche se

l'utilizzo del modello, per una migliore riuscita del lavoro,

Michelangelo lo considerava più un aiuto dovuto ai suoi allievi.

Egli preferiva scolpire d'acchito disegnando direttamente sul blocco,

rincorrendo quell'idea, che già preesiste nel marmo, che vive

eternamente e che l'artista ha il compito di liberare dalla materia,

lottando con essa. Qui, il sentimento è la lotta epocale dell'uomo,

in un conflitto irrisolvibile e senza speranza con se stesso; non è

il rapporto sereno del Brunelleschi: la virtù della ragione che

domina le cose.

Nonostante

la critica, è la poesia michelangiolesca che riflette preminente

sull'idea dell'arte, sulla “fatica corporale che genera sudore”,

sulle tante insoddisfazioni e amarezze: “Non ha l'ottimo artista

alcun concetto c'un marmo solo in sé non circoscriva col suo

superchio...”. E' quantomeno ingeneroso il giudizio di Leonardo

sulla scultura, qualificandola arte meccanicista che genera sudore,

quando la scultura, rispetto alle altre è arte di grande ingegno e

scienza sublime, tutt'altro che meccanica e rozza.

“Dopo

la morte di Michelangelo è iniziato un lungo processo di distacco

tra modellatore ( cera, argilla) e colui che lavora la pietra, fino

al punto di considerare la scultura subordinata al modello che è

dell'artista. Una autentica frattura tra invenzione ed esecuzione: un

tempo l'artista riassumeva in sé i termini antagonisti di Statuario

(l'artista) e scultore (chi scolpisce con lo scalpello: l'artigiano).

Oggi

lo scultore è solo il copiatore: un esecutore sempre in ombra e il

mestiere ininfluente; così pure l'utilizzo delle tecniche e dei

ferri. Ma chi sceglie la materia ed è a contatto con essa? Chi ha

consentito di veicolare l'arte, i tutto il mondo, attraverso le

innumerevoli riproduzioni?

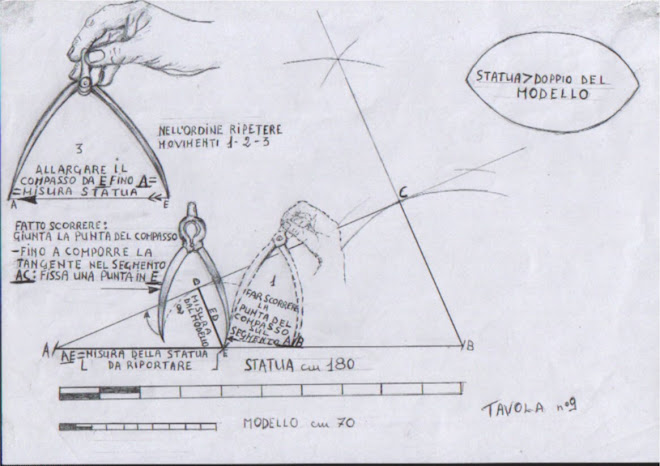

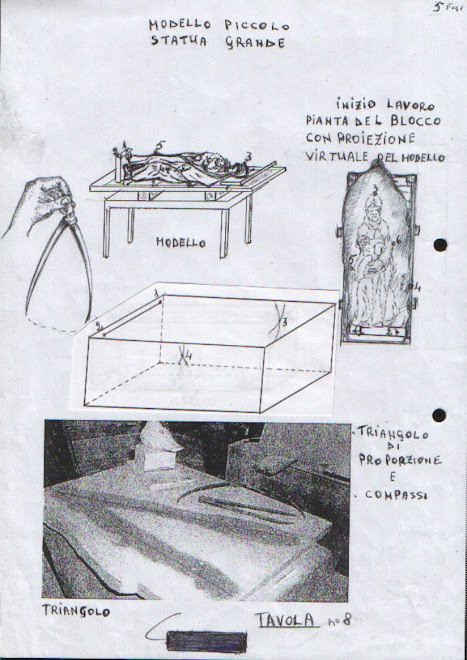

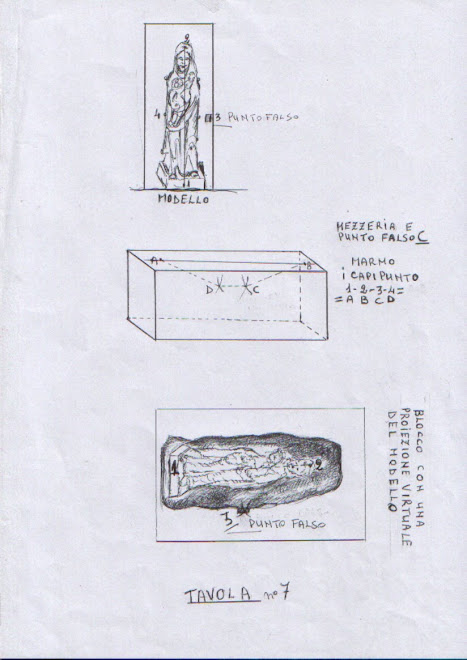

Pensare

la scultura sulla base di un piccolo modello non è la stessa cosa

che pensarla in pietra. Oppure si ricorre a modelli uguali al vero.

Canova, già dalla tomba di Clemente XIV, introdusse questa

innovazione, portando all'estrema perfezione il modello: non più

come semplice riferimento, ma guida fedele per la smodellatura.

Riservandosi l'ultimo strato di marmo, lasciatogli dalla lavorazione

precedente, rifiniva e si riappropriava, portando all'ultimo grado

tutto il valore segnico dell'opera e dando una definitiva impronta di

sé.

(E'

corretto non dimenticarsi di un'altra manualità che interviene

immediatamente dopo il puntatore: è uno scultore che, spianando i

punti, conduce la scultura all'ultimo grado di rifinitura,

lasciando una piccola grossezza di marmo, alla magistralità del

tocco di Canova). La manualità dello sbozzatore e smodellatore è

importante; certo la direzione dell'artista deve essere presente e il

loro concerto appropriato ed affidabile. La realizzazione

“dell'idea” non è mai scontata e lineare, per possibili

imprevisti insiti nel marmo o le relative difficoltà di lavorazioni.

Torna alla mente un frase di Martini: “molti artisti mandano

incompiuti modelli in gesso, fidando di trovare, a Carrara, i geni

che rimettono a posto le loro magagne”.

LA

MATERIA, LE TECNICHE, I FERRI.

E'

delittuoso lavorare il marmo e renderlo più brutto di quando era un

semplice sasso, e quando al naturale esprimeva qualcosa di più.

Non

si può disonorare e maltrattare una materia nobile: snaturarla o

snervarla, eccedendo nella pulitura con le smerigliatrici. Le

sculture ne soffrono per l'appiattimento ed i loro contorni vengono

alterati e insignificanti. I costi di mercato costringono a

comprimere il fattore tempo, facendo si che si avvii una produzione

industriale e/o commerciale di brutte sculture. Così il ricorso ad

una lavorazione industriale rapida ( quanto squallore nell'arte

funeraria! ), per le tecniche usate, elimina o rinnega il vero

linguaggio della scultura. Un altro dileggio: non si comprendere

perché il primo “Bischero” che capita a Carrara, carico di soldi

e di raccomandazioni più che di “illuminate idee”, lo si debba

osannare e super gratificare, e non si possa, cambiando referente,

organizzare e finanziare la gloriosa tradizione scultorea Carrarese.

Le

tecniche e l'uso dei ferri debbono, non solo essere appropriate ,

personalizzate e ideate sul campo alla bisogna, secondo il lavoro da

farsi; ma anche tener di conto della qualità del materiale rispetto

alla sua durezza e lavorabilità.

Questo

ci ha insegnato il Canova che portava a perfezione la rifinitura,

consapevole che la sua tecnica espressiva era cominciata da una

eccellente qualità del materiale, dalla perfezione della

smodellatura, da tecniche innovative sul finito , compresa la

lustratura. Per avere una idea dell'affezione del Canova verso la

scultura, pensiamo a questo : – intanto la cosiddetta ultima mano

era tutt'altro che un sigillo formale; - spesso, lasciava e

riprendeva il lavoro dopo un lasso di tempo, iniziando una rifinitura

particolare: al lume di candela, per attuare quelle affettuosità

delle superfici, studiandone i trapassi delle ombre e delle luci

proiettate dall'alto, considerando l'opportunità delle rugosità e

riflessi da armonizzare con le tracce dei ferri o da lasciare

all'opera del lustratore. Da considerare che tutte queste

osservazioni e precisazioni erano già state anticipate nello studio

del modello in gesso portato al vero .

Non

sembrino meticolosità inutili, la pedante descrizione della luce di

taglio dall'alto, che simile a quella degli scuri laterali (luce

radente) evidenzia rugosità indisponenti. Nessuno si allarmi oltre

il dovuto, perché anche questo effetto indotto ci consente da una

parte l'apprezzamento del marmo e il suo essere trasparente,

brillante e carnicino; dall'altra, per tracciare e lasciare segni

voluti e sentiti, facendo apprezzare anche i più impercettibili

elementi di uno stile: la stessa verosimiglianza della pelle ha

integrato l'idealizzazione dell'arte greca. “ Fra i diversi marmi

che si estraggono dalle cave di Carrara il più prezioso senza dubbio

è quello detto volgarmente statuario bianco. A fronte che assai

densa ne sia la materia e grave il peso, ciò nondimeno la sua

omogeneità, candidezza, traslucidezza, e pulimento armonizzandosi

con la diafaneità dell'atmosfera lo rendono atto più di qualsiasi

altra sostanza a rappresentare la leggerezza, e le forme quasi aeree

di quegli esseri mitologici ed eroici, i quali si costumò essere

celesti. Le statue di marmi coloriti e di metallo sono belle per

convenzione ( il diaspro, il basalto, il bronzo), ma pesanti e

compresse verso il suolo..... Apollo, Diana, Ebe, Mercurio nel

sortire sotto lo scalpello dal bianco masso marmoreo non molto

differiscono da quelle stesse divinità, sporgenti dalla nube alla

voce di Omero per manifestarsi ai mortali.” ( Eman.le Repetti).

Ombre, pieghe, semi trasparenze, il rosato della carne viva (qualità

proprie del buon statuario), pongono gli scultori alla pari dei

coloristi e dei pittori . Essi infatti si servono di tutte le risorse

del rilievo: luce (forte) con ombre tenue si alternano quando non si

coniugano in una sinfonia. Il colore è come il fare del bel

modellato: veri passaggi, varie texture, e infine il linguaggio

liberatorio del “non finito”, non solo dalla materia, ma anche

dalla perfezione di un modello: per ciò che il compiuto è

immutabile in contrasto con l'incompiuto che si apre ad infinite

possibilità di soluzione;a qualità infinite, impreviste

(Michelangelo).

ANALISI

PARTICOLARI

Figure

Intermedie

Non

è di troppo neppure l'analisi e lo studio delle cosiddette figure

intermedie ( singole attività lavorative parcellizzate ). Ciò che

più ha fatto disgustare, anche per gli eccessi non virtuosi, il

marmo di Carrara è l'abilità, o meglio l'insufficiente abilità, a

ripetere, di mestieranti/specialisti: un lavoro industriale che ha

suddiviso varie parti della scultura; mani, piedi, volti ( estremità

curate dallo scultore); le vesti (pannista), fiori, capelli,

ornamenti vari ( ornatista ). Allo scalpellino gli elementi

architettonici ( capitelli, basi, ecc). Questi sono alcuni indicativi

elementi di parcellizzazione che hanno disaffezionato nell'apprezzare

le qualità vere del marmo, che piuttosto richiede più armonia nella

lavorazione e originalità nelle espressioni: come ad esempio nella

postura della figura, nel taglio e caduta delle pieghe, nelle

tecniche dell'impasto come nella rifinitura. Insomma, è mancata la

cultura della tradizione, quella preziosissima dei maestri delle

botteghe carraresi, insieme al deperire di ogni apporto scolastico.

Cosicché i manichini nelle loro rotondità asettiche e legnose sono

meglio formati e vestiti.

Il

Marmo.

La

qualità del marmo non può prescindere: dalla lucentezza, pastosità,

gradevolezza, sensibilità e trasparenza. Un marmo che sia anche

consenziente: cioè suscettibile di ottimo pulimento e di plasticità

notevoli e surreali. Tutto ciò è reale: un marmo la cui pasta

finissima e tenace si presta ai lavori di scultura e di ornato, per i

lavori più finissimi e delicati; che sia resistente agli stacchi e

può tirarsi a capello, se vogliamo ricorre ad una espressione

gergale.

Occorre

aver respirato l'aria delle nostre cave, assaporato le sue abitudini

lavorative, i suoi richiami, visto i camminamenti sui ravaneti, per

assaporare quella tradizione che pregna di sé ogni atto e modi di

dire, per intuire quanto questa identità possa aver influito, in

passato, sulla produzione artistica e scultoria. Insomma il marmo è

tante cose della nostra tradizione: nei termini dialettali come

nell'esprimere con una certa durezza atteggiamenti. Sembra la nostra

indole somigliante a quel marmo che tanti momenti avversi della

nostra vita ha rappresentato: in sintonia con le sue sorti

altalenanti, i suoi difetti e imprevisti. Sentirlo dentro di se', il

marmo, lo si trova più docile e consenziente, soprattutto nello

scolpire: una disposizione d'animo sensibile è importante e si

colloca in armonia con un materiale prezioso e buono. Avversarlo lo

rende ostile e caparbio: resistentissimo alla ottusità dei colpi

mal diretti, non coordinati. Dal cattivo suono materico , con il

ferro che via via si fa' più bolso, si evince la contrarietà del

materiale all'insensibilità più che all'imperizia. L'artista, dal

tocco malevole, che maltratta l'armonia degli strumenti, con

eccessiva pesantezza di mano, non coglie alcun risultato propostosi,

bensì il suo contrario. Non sente “il rude” che ben non

iscaglia, con i colpi dati alla cieca pesantemente. Non sente che il

suono non è ritmato e non segue trame ordinatamente dirette? Alla

gradevolezza del suono ritmato corrisponde un marmo arrendevole e un

tessuto omogeneo tracciato dal ferro. La forza va' calibrata, mentre

i colpi possono essere virtuosi. Con il martello pneumatico occorre

una mano miracolosa che sa' prendere il verso e deve esercitare una

giusta pressione, tale da consentire al ferro di mangiare il marmo

statuario gradualmente, o di penetrare segnando dolcemente quei

passaggi di subbia, gradine, scalpello tagliente, e consentire al

marmo di prendere lodevoli forme e tramare. Insulso anche l'uso,

mortificante, di portare la superficie della scultura tirata a

lucido, ad ogni costo, fino a far scomparire ogni traccia della

lavorazione , che è la conseguenza del modo in cui ci si avvicina

all'impasto della forma e alla texture desiderata.

Va

recuperato tutto il mestiere, altrimenti rischia di isterilirsi: il

praticantato nelle botteghe e nelle scuole è importante, perché vi

è una osservazione diretta su tutte le fasi delle lavorazioni;

occorre rispettare tutti i passaggi del modellare, le scorciatoie

sono dannose, come impuntare eccessivamente il ferro, tagliare e

trapanare in profondità. Il lavoro deve poter emergere gradualmente

dalla materia, quasi liberandosene, sfruttando la scala dei piani e,

mano a mano che si rendono più visibili le parti più sporgenti,

parimenti, dar corpo da un lato e dall'altro, all'immagine già

realizzata, completandola. La scalpellata deve essere lunga ed a

correre, altrimenti le pestature e le scalette comprometteranno

alcune parti dell'opera. E' impensabile spianarle con le macchine

abrasive per porre rimedio ad un marmo irrimediabilmente squamato.

Anche l'uso delle raspe e degli smerigli non può essere né

anticipato né abusato eccessivamente nella rifinitura: ne l'un caso

si pasticcia solamente; nell'altro si toglie incisività al segno ed

i contorni perdono forza, mentre i chiaro scuri scemano

nell'inespressività, afflosciandosi. Volendo attutire le asperità

della pelle del marmo, negli incavi, è consigliabile strofinarlo

con sabbia di mare, che non è purgarlo, perché, il termine, nel

linguaggio carrarese ha il significato più di una operazione fatta

anticipatamente e in profondità.

L'Anima.

Nulla

può essere lasciato al caso: la scultura deve poter aver un'anima

che è la spiritualità dello scultore, il senso e l'espressività

della sua personalità: non altro. Perciò nulla è lasciato al caso:

non lo è la plasticità, in omaggio alla quale alcune parti si

debbono considerare in rilievo rispetto ad altre più scavate;

perciò va' stimato quale armonia riservare a ciò che deve essere

lasciato in piena luce, dandogli più o meno forza e ombra; e quali

altri risalti dare agli effetti di superficie, con una linea più

morbida e delicata, oppure rimarcarne le tracce e tormentando le

stesse linee con profondi scuri, spezzandole.

Ritornando

alla diatriba iniziale tra l'ideatore (artista) e l'esecutore

(scultore), entrambi sono obbligati ad incontrarsi a un preciso

crocevia: il requisito fondamentale di un opera è che deve

corrispondere all'idea per la quale è stata concepita, o a

qualsivoglia soggetto, somiglianza o rappresentanza per la qual cosa

essa è stata pensata e originata. E' fondamentale, la casualità non

può essere una scappatoia: affinché il tutto non si possa

giustificare, banalmente, con il tanto triste “non è bello ciò

che è bello ma è bello ciò che piace”; infatti un segno in

libera uscita può essere qualsiasi cosa o qualsiasi processo di

identificazione; oppure perché si vende bene nel variegato mondo del

“politicamente corretto”. L'artista gode di un ottima

pubblicità e consenso? Bene. Ne ha tutto il diritto se ha anche un

buon conto in banca oltre che amicizie potenti. E l'arte, beh!

l'arte è un altra cosa.

UN

PUNTO DI VISTA DIVERSO

Quante

sculture sono concepite con un unico punto di vista, frontale o

laterale, il buon senso ci induce a pensare che ciò dipenda dalla

loro funzione o significato; dallo spazio che si voluto occupare o

corredare. Perciò è ingiusto negare la validità di un solo punto

di vista, che lascia le altre parti in ombra; oppure la possibilità

di esprimere il dinamismo come un prolungamento di continuità nello

spazio, attraverso una sequenza stilistica. Si pensi anche alla

funzione ancillare rispetto alla architettura e al suo uso modulare,

ritmico, o di supporto (cariatidi). Il problema di uno scultore è

quello del rapporto con l'ambiente, di organizzare una collocazione e

farla vivere ed essere protagonista in quel determinato spazio.

Spesso gran parte della figura sono nascoste alla vista: la parte

posteriore, se collocate in una nicchia, non è neppur rifinita; la

stessa cosa avviene per la loro collocazione nelle facciate delle

chiese e dei palazzi, ma anche negli stessi ambienti interni. Perciò

lo studio del posizionamento dell'opera non può che seguire un

preciso significato, anche coreografico, se desideriamo progettare

altri punti di vista. Non dimentichiamoci della luce, sempre

determinante nella scultura, il cui protagonismo e la gamma di

gradazioni meritano uno studio attento e non superficiale, essendo

il principale artefice con il precipuo compito di modellare,

definitivamente, la struttura delle superfici, scivolando o

incuneandosi dentro esse. Va da sé che ogni scelta soggettiva è la

più efficace, ma non quando si vuole stupire in ogni modo e in mille

modi insignificanti, spacciandoli per le nuove frontiere espressive.

La questione, sempre, attiene alla progettazione, stile e funzioni

attribuite all'opera. E forse anche la committenza avrà, con

diritto, dato indicazioni.

Nel

merito, osserviamo la bellezza classica del Davide di Michelangelo,

anche qui la critica si sofferma sull'eroico simbolo esclusivamente

attraverso una visione frontale: “la figura gigantesca è tesa,

concentrata, compressa come un elastico che accumula tensione per poi

liberarla in un solo gesto, nella statua ancora implicito”. Segue

la descrizione su di un movimento imminente, in potenza, che sta per

esplodere; ma tutta la descrizione si sofferma sulle parti anatomiche

anteriori (frontali).

Il

senso poetico è compiuto, anche se in ombra il posteriore, ben

fatto, completa il capolavoro senza la benché minima stonatura.

Infatti, il Davide è il simbolo della repubblica fiorentina. Ciò

conferma le osservazioni sulle funzioni soggettive della figura e

sui diversi modi di organizzare lo spazio e, conseguentemente, sulla

scelta del punto di vista: quando si trattò di trovargli una

collocazione, Leonardo propose la nicchia all'interno della Loggia

della Signoria; mentre Michelangelo e la commissione proposero il

piano di appoggio del grande muro del palazzo nella stessa piazza.

La

questione della scelta del punto di vista attiene più ai

proponimenti progettuali e ideali e non può essere affatto

occasionale; certamente può corrispondere, semplicemente, a una

scelta estetica o modulare, eppure anche in questo caso esprime un

senso compiuto.

Non

è possibile dimenticate il tema del “non finito” di

Michelangelo: la tecnica eccelsa che diventa essa stessa linguaggio e

poesia, nei modi del plasmare, nei passaggi gustosissime tracciati

dai differenti ferri. Così è, almeno per chi ama la scultura,

quella vera. Sul problema del non finito, di Michelangelo, occorre

operare una distinzione, nel contesto delle opere non portate a

termine: tra quelle incompiute per cause accidentali da quelle

effettivamente non finite, ma poeticamente concluse in maniera

definitiva per volontà dell'artista. Per alcuni critici, “

l'improvviso arresto del lavoro è stato causato dalla soddisfazione

di aver raggiunto il termine della propria visione, che in questa

tecnica vedeva il completamento supremo della propria opera”. Ma

quanto è bello il contrasto plastico tra le parti abbozzate e quelle

finite!, se improntate da mani virtuose; e quanto movimento esprime

una forma che levitando tenta di liberarsi dal blocco. C'è chi,

invece, apprezza “ la maggiore espressione di pathos che balza da

una sintesi estremamente rapida e ardita”. “Da parte sua l'ARU

dava nuova validità alla tesi celliniana dell'unicità di visione

per cui, Michelangelo si sarebbe, nella sua pratica di scolpire “per

forza di levare”, fermato allorché, nel processo in cui la

scultura prende forma a poco a poco, la sua eccellenza plastica

sarebbe stata attenuata dalla creazione di altri punti di vista”.

In

definitiva, nella pratica di scolpire, Michelangelo avrebbe

privilegiato l'unicità del punto di vista frontale ( secondario il

posteriore e tutti gli altri ).

Ma,

questa visione è, grossomodo, in sintonia con la tecnica

dell'arretramento del piano anteriore ( di partenza o inizio lavoro

), verso altri piani, rendendo mano a mano visibili le parti più

sporgenti, che saranno rifinite, in contrasto con la materia che

tiene prigioniera l'immagine.

Michelangelo,

alla pari o ancor più dei grandi artisti carraresi, conosceva il

verso del marmo che è il segreto con cui i cavatori, a colpi di

mazza decisi e sicuri, sbozzavano l'opera. Entrambi possedevano la

magica capacità di liberare dal blocco meravigliose sculture. Un

illustre visitatore così dipinse il carattere dei carraresi: “ la

loro indole è assai somigliante al bel marmo in mezzo al quale sono

nati; la materia ne è preziosa e buona, renitente bensì ai colpi

mal diretti, ma altrettanto suscettibile di prestarsi alle più

lodevoli forme sotto la mano, che ne sa' prendere il verso” ( E.

Repetti).

I

CARATTERI CHIMICI DEL MARMO

“ I

caratteri chimici dei marmi risultano composti dalla loro

composizione mineralogica.....I calcari, detti puri, sono costituiti

da carbonato di calcio a cui si associa sempre una quantità più o

meno grande di carbonato di magnesio......Questi marmi sono tanto più

facilmente attaccabili dagli acidi quanto minor quantità di magnesio

contengono. Si sciolgono nell'acido cloridrico ordinario o diluito a

caldo. Siccome non sono mai puri, lasciano sempre un residuo

insolubile dovuto a varie sostanze: al carbonato di magnesia è

meccanicamente mescolato una quantità variabile di sostanze

argillose (caolino) che rimane insolubile. Una parte importante di

detti marmi appartiene ai calcari marnosi”.

L'esempio

che segue inerente alla lavorazione del marmo non è di quelli

calzanti; ma in senso lato chiaro e pratico. “ Riportiamo qui come

si fanno le mine, alla francese, nella lavorazione ordinaria, quando

si vogliono staccare grandi blocchi. Descriviamo esclusivamente come

si ricava la cavità da riempire con la polvere esplodente. Siamo

interessati, esclusivamente, al solo processo di scioglimento del

marmo, traendo partito dalla proprietà che hanno gli acidi

(Muriatico) di scomporre il carbonato di calcio: nell'esempio delle

mine menzionate, vien fatto un foro con il trapano e successivamente,

dovendo allargarlo, vi si versa, con un tubo di gomma, l'acido , il

quale attaccando il marmo fa' sviluppare l'acido carbonico e forma

poi del cloruro di calcio solubile, che può essere prosciugato e

tolto. Si viene a formare una tasca per la polvere esplodente”. Lo

scultore non ha certo bisogno di far esplodere delle mine, ma di

utilizzare un processo simile per scavare in profondità e rilevare

stacchi delicati senza far danni.

Acido

cloridrico.

Non

sempre il ferro è sufficiente per l'intaglio, fosse anche ricurvo e

ben forgiato, in tal guisa da poter penetrare dentro inaccessibili

sotto squadri o trafori nelle profondità del marmo; e neppure

fresette smerigliate, anch'esse sagomate all'uopo, possono essere

determinanti per delicatissimi stacchi. In questi casi si ricorre

all'acido: con le dovute cautele si intinge un pennello, delle

dimensioni adeguate, nell'acido e si passa ripetutamente sulle parti

da eliminare; poi si lascia riposare e ponendo la massima attenzione

sulla quantità di materia da asportare, si smette quando si è tolta

quella grossezza che è ritenuta sufficiente. Indi, si annaffia

abbondantemente la parte coperta dall'acido, ben lavandola e badando

che l'effetto della formazione del cloruro di calcio solubile sia

concluso e che tutto è stato prosciugato.

EQUILIBRIO

DEL CORPO UMANO

La

Ponderatio.

“Nell'arte

Egizia, Assira e Greca primitiva tutte le figure posavano i piedi

simmetricamente allineati. La linea di gravità cadeva in mezzo ad

essi. E' merito di Policleto (V secolo A.C.) la posizione naturale

di equilibrio, detta della gamba libera, la quale concludeva le

ricerche delle sculture arcaiche (Koùros). Policleto, oltre al

canone (il trattato sulle giuste proporzioni), eseguì il Doriforo

detto appunto Kànon che è la dimostrazione visiva del suo trattato

nell'illustrare bene i principi della ponderazione ( la precisa

distribuzione del peso nella posizione verticale asimmetrica ). La

figura non è più sostenuta dalle due gambe, ma poggia su una sola,

la destra, detta portante o tesa, sulla quale grava tutto il peso.

Mentre la sinistra detta flessa o libera, leggermente arretrata,

bilancia il corpo, posando in terra, senza compiere sforzo, solo le

dita del piede”.

“Da

questa posizione naturale di riposo, mantenendo l'equilibrio

prevalentemente sopra un solo piede, la linea di gravità scende

lungo l'arto destro; ne nasce una diversa articolazione delle parti

superiori del corpo: il bacino è inclinato scendendo sulla gamba

flessa, invece il torso, riequilibrando, volge in senso opposto

seguendo la linea delle spalle, che è inclinata. Il braccio destro è

libero, mentre è portante quello sinistro e il collo e la testa

piegheranno verso destra. Sono una serie di relazioni, quelle inverse

della gambe e delle braccia, che danno luogo ad una struttura

armonica (determinata da un incrocio a X detto chiasmo). La gamba

sinistra è a riposo come il braccio destro, mentre la gamba destra è

portante come il braccio sinistro che tiene la lancia. E' un

sapiente gioco di rapporti detto ponderazione perciò immutabile: il

Doriforo rappresenta un modello di equilibrio che rappresenta

l'ideale greco di coerenza razionale; insomma l'ideale di perfetta

proporzionalità”.

STATICA

Quando

una scultura è sbilanciata rispetto al suo centro di gravità, si

dice che non pianta, poiché la sua posizione è errata e fa'

l'effetto di cadere da una parte o dall'altra. Nel posizionare una

statua, gli scalpellini sono particolarmente accorti nell'intaglio

della base (piedistallo). Solitamente, nel metterla nella posizione

eretta, utilizzano, per la perpendicolare il filo a piombo e la

livella: lo scopo è quello di segnare, nella base di appoggio, a mo'

dei praticanti, la linea di un equilibrio stabile, partendo, in

alto, dalla fossetta giugulare verso il basso. Detta fossetta,

seguendo una esperienza tramandata, rappresenta il punto di

corrispondenza nel quale va' posto il filo, la linea a piombo deve

cadere, sempre, sul piano trapezoidale costituito nella base di

appoggio dalla posizione dei piedi. “ Sappiamo: - che il centro

di gravità o baricentro di un corpo è il punto sul quale si

bilanciano, da tutti i lati, le parti del corpo stesso, ed è la zona

più grande e pesante; - che la linea di gravità è una

perpendicolare tracciata da questo punto al suolo”. Abbiamo

osservato che nella stazione eretta simmetrica questa cade in mezzo

ai due piedi. “Si utilizza il filo a piombo come linea di

riferimento (linea a piombo)... perché rappresenta uno standard che

si basa sulla legge naturale di gravità e ci permette di

utilizzarla”. Perciò vanno seguite alcune posizioni mediante le

quali si compie il passaggio dalla stazione eretta simmetrica alla

stazione eretta asimmetrica. In ogni posizioni asimmetriche, il

divaricarsi delle gambe produce un inclinarsi del bacino e un

conseguente spostamento del tronco per riportare la linea di gravità

sulla base di sostegno. La linea del filo a piombo per seguire tali

spostamenti deve fissarsi su un punto preciso: crediamo sia quello

della gamba portante o tesa, puntando direttamente il filo in

corrispondenza del malleolo mediale della tibia. “ Nella posizione

eretta il baricentro cade a livello della 3^ vertebra sacrale. L'asse

del corpo è ortogonale a quello trasversale, che collega le

articolazioni dell'anca e la loro intersezione avviene a livello

della 3^ vertebra sacrale. L'asse del corpo interseca, inoltre,

l'asse trasversale delle articolazioni del ginocchio e quello tibio

- astragalica. Riferendoci alla statica umana, il corpo, nella

postura verticale, ha la necessità fisica di far cadere il

baricentro del peso corporeo su un piano trapezoidale, costituito

dalla posizione dei due piedi con i talloni ravvicinati e le piante

leggermente divaricate. Tale piano viene definito base di appoggio, e

si ottiene unendo i punti di contatto del corpo con il suolo: la

stabilità di un corpo sarà tanto migliore quanto più la base di

appoggio sarà grande e il suo centro di gravità sarà basso. (

Spesso, gli artigiani utilizzano anche un piccolo accorgimento:

secondo alcuni atteggiamenti, danno alla statua pochi millimetri di

leggera pendenza in avanti, poiché la tradizione suggerisce che

adottando una perfetta perpendicolarità, si ha la sensazione che la

figura cada all'indietro). Naturalmente, dobbiamo confrontarci con

diversi atteggiamenti: ad ogni figura appartiene una propria postura

e un diverso punto di vista, con il cambiare delle posizioni e

collocazioni. Permane una regola immutabile: “nei vari

spostamenti, simmetrico e/o asimmetrico, cambiare la posizione

anche di una sola delle parti del corpo, significherebbe cambiare,

contemporaneamente, tutte le altre, fino a raggiungere un nuovo

equilibrio”.

“ L'equilibrio

raggiunto da Policleto, detto ponderazione, è un equilibrio stabile,

ottenuto con un gioco sapiente di rapporti. C'è dunque una serie di

relazioni, la più evidente è quella, inversa, delle gambe e delle

braccia”. “Se la gamba destra è portante, sostiene tutto il

peso, il bacino è inclinato scendendo verso la gamba libera, di

convesso il tronco per contenere tale spostamento, e per riportare la

linea di gravità sul piede destro, si inclina lateralmente dal lato

opposto, producendo una linea concava verso destra. Il centro di

gravità è sempre in un punto all'interno dei piedi. Nell'esempio

detto, è più aderente alla gamba tesa e coincidente con l'interno

del piede di appoggio”.