INDICE

DEL MANUALE DELLA BUONA SCULTURA: IPOTESI

TECNICHE APERTE ALLO STUDIO E CONTRIBUTO DI TUTTI.

TESI

DI MATURITA' E RIFLESSIONI SULL'ARTE. Seguono: VARI BOZZETTI

(Tabelle).

“Dalla

Tesi di maturità” de “L'Apuano il Giovane”.

INDICE

PAGINE:

1-

2 studio di un prodotto il marmo,

3-4

barocco,

5-6

“700 società in fermento,

7-

8 romanticismo,

9

riflessioni,

10-11

tecniche e significati,

11-12

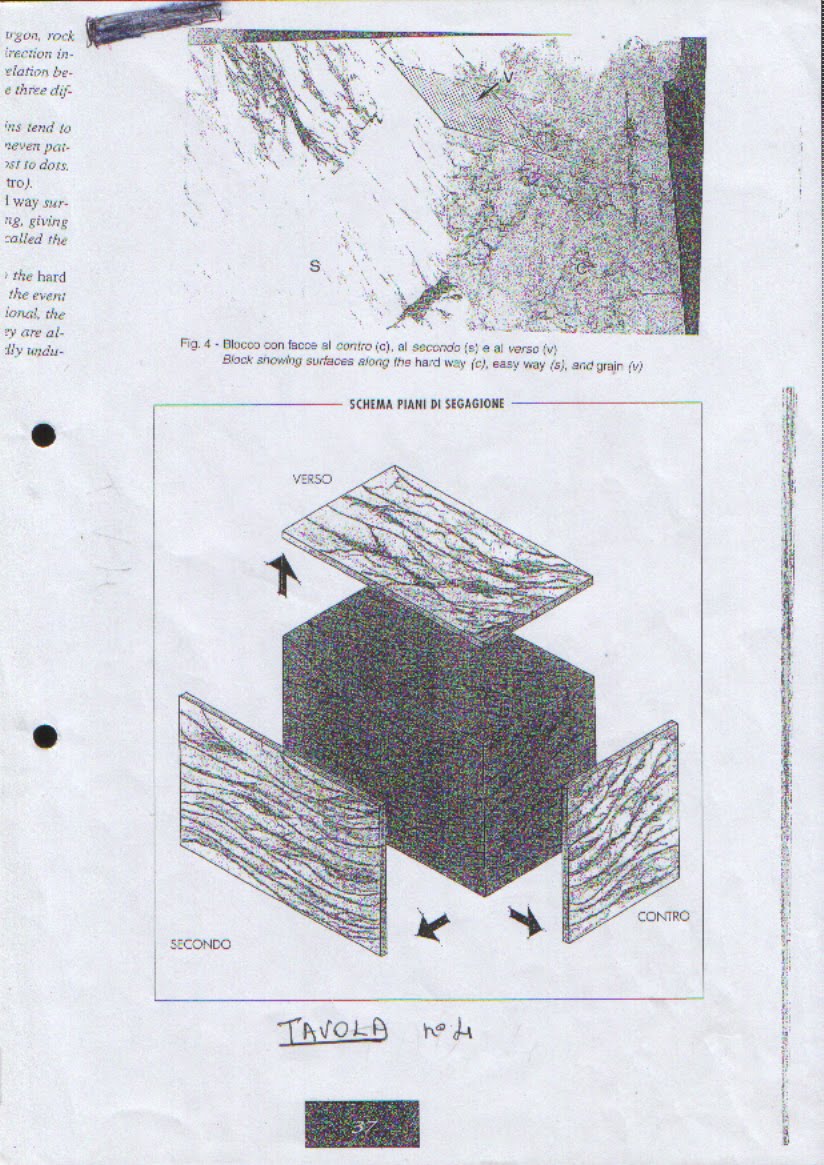

sistemi di fratture, qualità marmi,

13

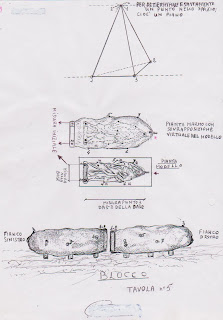

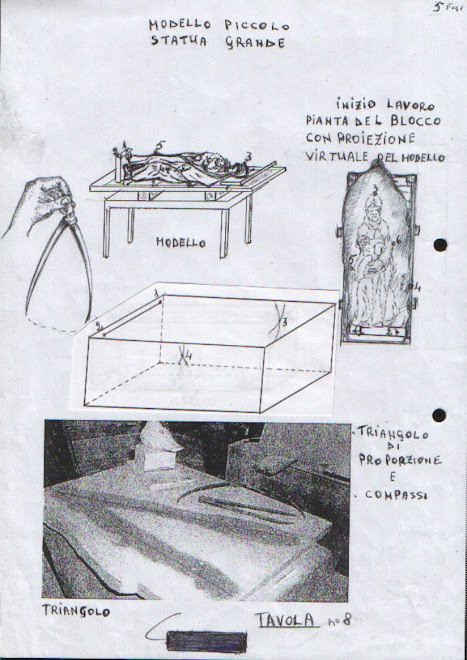

tecniche di riproduzione,

14-15

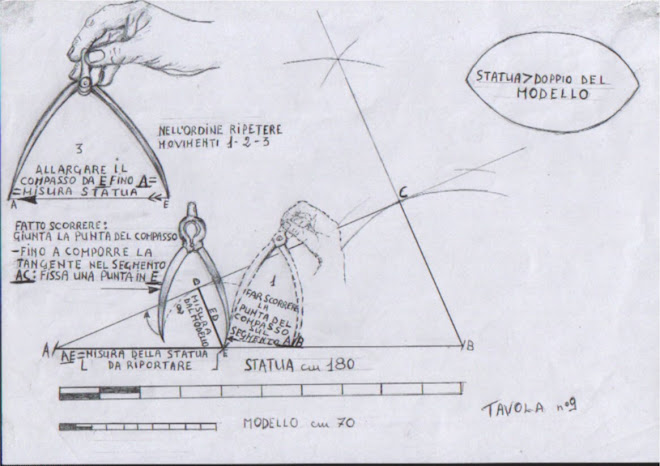

teorema talete,

16-18

preliminari, scandaglio difetti,

18-22

triangolo: tecniche, premessa,

23

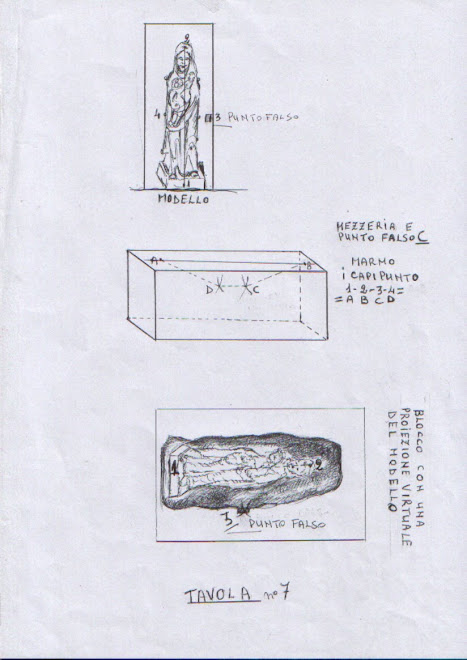

tecniche mediana e punto falso,

24

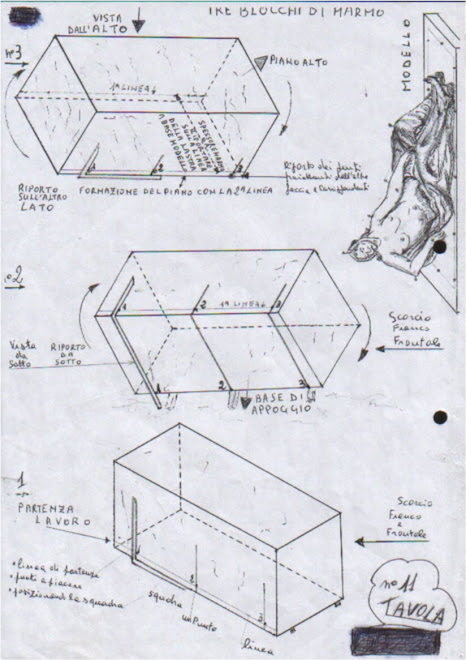

tecnica: 3 punti un solo piano,

30

il piedistallo,

31-32

teorie, la vasca del Vasari,

33

“bodete”, e difficoltà sul triangolo,

35

tecnica triangolo rettangolo,

36

tecniche sconsigliate,

38

evitiamo il marchingegno,

43

tecniche precedenti e arte meccanica,

44

illustrazioni sbozzatura e smodellatura,

49

osservare o contemplare i segni,

64-68

autonomia dell'arte e dominio,

69

eseguire una statua minore del modello,

70-75

pantografo, metodo; poesia,

76-79

precisazioni triangolo isoscele e riduzioni,

80

il bisogno estetico dell'uomo,

96

composizioni, forme chiuse ed aperte,

101

segni,

105

le forme di base,

110-112

il linguaggio del movimento,

113-114

scultura, la poetica, le tecniche, il punto di vista,

117

poetiche in gioco,

121

la materia, le tecniche, i ferri,

124

figure intermedie, analisi,

125

qualità del marmo,

129

affettività della materia e fordismo,

140

l'anima,

142

un punto di vista diverso,

146

i caratteri chimici del marmo,

147

equilibrio del corpo,

149

statica,

152

la postura,

154

biomeccanica. Il centro di gravità,

156

continua postura,

160

consideriamo lo spazio in cui sono posti i solidi,

161

il movimento,

165

lo spregio tra arte moderna e commerciale,

170

la pietra racconta, i segni,

178

il lavoro della scultura,

180

la qualità del marmo,

182

tecniche,

187

strumenti lavorazione a mano,

189

i puntoni,

193

puntoni altra tecnica,

196

il plinto,

198

contemplare il lavoro,

199

precisazioni sui puntoni,

203

osservazioni su compassi e pantografo,

206

sbiancare il marmo robotizzata,

207scultura

uso del robot

210

triangolo isoscele precisazioni,

212

congruità tra modello e statua,

213

e il prolungamento dell'angolo,

214

triangolo rettangolo e isoscele,

218

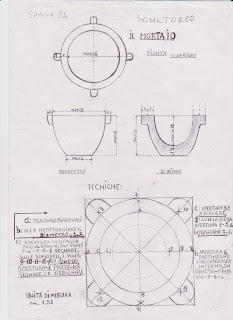

mortaio, produzione,

220

Canova, bello ideale,

223progetto

per un mortaio

225

tecniche telaio e affini,

234

telaio altre tecniche,

235

una diversa impostazione del telaio,

236

come si può individuare un piano nello spazio,

237

il principio cavalieri,

238

riproduzione sculture, intaglio diretto,

241,

CARRARA, crisi marmo laboratori a rischio,

242

prima ipotesi di uno studio,

243

disegno: esempi di riproduzione (intersezioni),

245

angolo di riduzione e ingrandimenti,

246

rilievi marmorei,

247

inizio smodellatura, tecniche particolari,

252

scale numeriche e grafiche,

253

quoziente di divisione,

256,

le squadre del Vasari,

258

lardo di Colonnata e mortaio,

260

discipline plastiche, intaglio,

261

rilievi a tutto tondo,

264

sculture monumentali e architettoniche,

266

opere realizzate:

266-268

ara gaudium, tallone d'achille,

269

IPSIA MARMO programma,

273

ocelot,

273

la venere delle apuane,

275

l'estasi della libertà, m.me Pagany,

276

la musa addormentata.

TESI

TERZA

Apuano

il giovane

Premessa.

Un masso rotola giù dalla china del "fronte di cava",

dalla diversità del rumore prodotto i nostri vecchi ne deducevano la

qualità del marmo e la compattezza del filone. Anche l'acqua, fatta

scorrere sui banchi, a seconda della sua minore o maggiore

permeabilità, denunciava possibili difetti e venature. La necessità

di produrre tagli paralleli al piano di sedimentazione, a gradoni,

per l'estrazione di blocchi interi, imponeva l'obbligo di avere un

livello di riferimento. Questo nel racconto dei cavatori di un tempo,

non poteva che essere l'orizzonte, come campo visivo opportunamente

traguardato.

Cosicché

molte delle operazioni e dei problemi venivano risolti con una buona

dose di empirismo, nonostante l'affacciarsi già dei primi mezzi

meccanici ed il metodo del filo elicoidale. Nel breve volgere di

pochi lustri, l'estrazione del marmo ha conosciuto una vera e propria

rivoluzione, tale da sconvolgere tutti i sistemi di lavorazione ed

anche le finalità d'uso del marmo stesso. Le ferite nelle nostre

montagne sono sempre più evidenti, a vista d'occhio, giorno dopo

giorno, così pure l'aspetto paesaggistico. Ciò è dovuto alla

grandissima quantità di marmo prelevato, contemporaneamente

all'impiego di potenti mezzi tecno-meccanici. IL risultato è la

distruzione, a breve, di un patrimonio insostituibile e non

riproducibile.

Un

materiale nobile, il marmo di Carrara, che per le sue caratteristiche

e lavorabilità ha il suo naturale impiego nella scultura, in

architettura, nell'ornato, così come testimoniano le grandi opere

del passato.

LO

STUDIO DI UN PRODOTTO - IL MARMO - CHE, GRAZIE AL SUO UTILIZZO

ARTISTICO, E' RAPPORTATO AD UN EPOCA STORICA DI RILEVANZA

ECONOMICO-SOCIALE [MA]

CONDIZIONATO DAI RAPPORTI CON I POTERI COSTITUITI NEI SECOLI

Mi

vengono spontanee alcune domande: cosa sarebbe, oggi, Carrara senza

la preziosità dei suoi bacini? Quale sarà il suo sviluppo futuro,

quando professionalità, tecniche, mestieri e saperi scompariranno

definitivamente? E' in corso una gestione monopolistica delle cave

che privilegia la rendita e la fuga di notevoli quantità di capitali

dalla città, a dispetto di quella che è sempre più considerata una

modesta periferia funzionale solo ad assicurare ampi margini di

profitto: altro che “capitale mondiale del marmo “ , è il

capitale locale di pochi. Il prodotto finito e artistico è

abbandonato all'iniziativa di pochi, declassando un sistema di

relazioni culturali e produttive nei settori artigianali, industriali

e nell'indotto; i quali in passato hanno contribuito ad elevare

Carrara come città d'arte. La strategica presenza di ben tre

istituzioni scolastiche, l'Istituto del Marmo, il Liceo Artistico,

L'Accademia , non hanno più un ruolo interattivo e si avviano a

produrre un'istruzione fine a sé stessa. Ne' il ricordo di illustri

presenze del passato, né quelle attuali, piuttosto rare, risolvono

il problema tradizionale/ereditario.

Molto

si è detto sulla presenza di Michelangelo a Carrara, alla ricerca

dei blocchi migliori, e molto di più è stato detto su tale

commercio e dei rispettivi atti notarili. Ciò che è rimasto in

ombra è la fiducia che il Maestro nutriva nelle maestranze

carraresi; fiducia pare ben riposta, considerata la meticolosità

delle sue richieste per le forniture. Già prima del "500 era

conosciuta la perizia delle nostre maestranze nello scandaglio e

nello sgrossare, poiché le difficoltà di trasporto obbligavano i

nostri predecessori ad effettuare gran parte del lavoro in cava:

capitelli, colonne, statue, ecc...

Sembra

certo che figure sbozzate fossero richieste da Michelangelo stesso. E

la sbozzatura richiede abilità e conoscenza dei materiali: non solo

per portare la figura più aderente alle misure del modello, ma anche

per evitare difetti,venature, luzche, che ne avrebbero deturpato la

finitura. Da ciò nasce la nostra struttura artigianale: cavatori,

scalpellini, smodellatori e scultori rifinitori; insieme ad altre

mansioni complementari: sbozzatori, il pannista (indumenti),

ornatisti (elementi floreali, capelli, decorazioni); poi

accessoristi, raspatori e lucidatori. Figure considerate minori, ma

non secondarie nella buona riuscita di un lavoro; figure sempre in

ombra rispetto ai primi piani dell'artista, ma che stanno lentamente

scomparendo con la decadenza della realtà artistica carrarese.

Mi

sembra importante, di seguito, indicare alcuni periodi che hanno

caratterizzato la scultura della mia città e rappresentato, nei

secoli, la sua principale rendita.

IL

BAROCCO IN ITALIA

(Le

storie del marmo sono anche vicende di grandezza e miseria)

Dal

predominio Spagnolo e l'età della Controriforma, l'oppressione

politica e lo sfruttamento economico, soffocando ogni libertà,

determinano un grave stato di disordine e miseria (1559-1713). Al

"600 appartengono scienziati e pensatori inquisiti per le loro

efficaci ed originali teorie, annuncianti l'era moderna. Mentre gli

altri paesi europei, in quegli anni, crescono in potenza economica, e

una nuova classe borghese, oltre a costruire una civiltà

all'avanguardia, attua un profondo rinnovamento delle lettere e delle

arti. L'affermazione del Barocco arte pomposa e teatrale volta ad

impressionare, sospinta dalla chiesa ormai trionfante sulla riforma,

impone questa risposta mediatica dagli effetti illusionistici e

monumentali. Furono soprattutto l'arte e gli artisti italiani, in

particolare carraresi, a beneficiare del rinnovato potere della

chiesa cattolica , che divenne la principale fonte di commissioni, in

primis Roma si fece metropoli d'arte. Questo impegno saturo di

intenti propagandistici e auto celebrativi erano in grado

d'influenzare le emozioni, puntando sul potere persuasivo del bello.

Così’ come Michelangelo, anche G.L. Bernini, ispirandosi alla

magnificenza della fede, si servì delle maestranze carraresi.

Soprattutto di Giuliano Finelli.

IL

" 700

UNA

SOCIETA' IN FERMENTO TRA RINNOVAMENTO E RIFORMA

Ciò

a seguito di una profonda trasformazione della società e del forte

impulso alle nuove idee ed all'inarrestabile sviluppo del pensiero

scientifico, destinati a creare esigenze e condizioni di vita

radicalmente diverse; contemporaneamente, la soluzione dei problemi

tecnici e la creazione di nuove macchine, agevolarono l'attività

degli operai. Con l'avvento di nuove industrie si diffonde un grande

ottimismo. Nasce l'era moderna , prima in Inghilterra poi in Francia,

con il sorgere di una nuova atmosfera culturale detta Illuminismo,

che libera le menti dalle tenebre e dalle superstizione: conoscere ed

imparare, una possibilità aperta a tutti per poter criticare tutto.

Le nuove conquiste scientifiche ed industriali diffusero un grande

ottimismo, posero l'uomo al centro di un forte e vivo processo di

rinnovamento, con la certezza di modificare la propria vita,

conquistando felicità e progresso ( ma ciò non si avvererà mai).

La nascente borghesia guidava questo processo: diritti e valori,

uguaglianze, divennero una potente arma politica per difendere la

dignità dell'uomo. Libertà in tutti i campi: politico,economico,

culturale. Dunque libertà anche nei commerci e nell'arte, di

pensiero e di stampa. Contro il vecchio assolutismo tutte le porte

furono aperte, anche nei confronti della vecchia committenza nella

produzione artistica. La parola magica del libero mercato divenne

sinonimo di una libera espressione non più deferente ma in libera

concorrenza contro il monopolio della chiesa. Si affermò in questo

contesto l'esigenza di un'arte chiara guidata dall'intelletto,

riscoprendo - in contrapposizione al barocco - il modello classico

Greco-Romano. Sorge il neoclassicismo.

E'

il periodo (dalla seconda metà del secolo XVII) in cui affiora,

meglio di altri, la perfetta riproduzione di opere ispirate

all'antichità, piegata più alle esigenze del mercato

collezionistico e antiquario . E' un periodo aureo per Carrara. [

I CARRARESI A ROMA, opere degli scultori dal “600 ai giorni nostri.

BENEO].

Alla

ricerca del bello ideale, anzi di inventare la bellezza, si ispirò

Canova, rispecchiando fedelmente le teorie espressive di J.

Winckelmann: “l'arte come modello di virtù, e un rinnovamento

ritrovato nei principi di razionalità, funzionalità e semplicità

espositiva”. Anche Canova lasciava la fase preparatoria ai nostri

artigiani. La sua tecnica individuava quattro fasi:

1)

disegni preparatori; 2) modello in creta a cui faceva seguito il

calco in gesso; 3) sbozzatori e smodellatori, con il sistema dei

punti e del triangolo di proporzione, e lo scultore che li spianava

fino al quasi finito, consegnavano l'opera nelle mani del Maestro. 4)

L'ultimissima fase era curata dal Canova: consisteva negli ultimi

ritocchi e nella levigatura e lucidatura dell'opera, terminando con

una distesa di cera in tutta la superficie. Il Canova interveniva nei

suoi lavori anche dopo lunghi intervalli di tempo, fino a quando non

era pienamente soddisfatto.

(

Questa impostazione, preparazione del modellino in gesso, è anche la

scelta di molti artisti contemporanei, sia per la lavorazione in

marmo che in bronzo).

Ma

già il gusto neoclassico stava cambiando, con le prime proposte

romantiche e realiste, anche se il retaggio neoclassico era duro a

morire, mentre processi stilistici e nuove correnti cominciarono a

gettare le fondamenta di quella che sarà l'arte d'avanguardia.

IL

ROMANTICISMO

La

sensibilità romantica nasce dalle rovine della Rivoluzione francese

e con essa del progetto illuminista. La ragione non era più in grado

di soddisfare la totalità dell'esperienza umana, nasceva così il

mito dell'anima, riaffermando l'esistenza di un centro interno.

"Assai

scarsi sono i risultati artistici nel campo della scultura, non

soltanto in Italia ma anche fuori". La critica è avara di

citazioni, fatta eccezione per Lorenzo Bartolini, che dal 1816 al

1826 intrattiene rapporti con lo studio Lazzerini in Carrara,

mostrando, nei suoi contatti epistolari, una notevole fiducia nelle "

capacità tecniche ed interpretative delle nostre maestranze".

Infatti, in un incarico a Roberto Lazzerini, richiede la riproduzione

di due sue opere "debolmente modellate"; per poi

congratularsi, a lavoro terminato, del buon marmo e della perfetta

esecuzione". L'apprezzamento per le nostre maestranze era

notevole, a tal punto che Arturo Martini confessò: "tant'è

vero che tre quarti degli artisti mandano qui degli incompiuti

modelli,fidando di trovare a Carrara i geni che rimettono a posto le

loro magagne".. poiché in effetti sono .."degli autentici

stradivari". [

Scultura a Carrara, OTTOCENTO ].

Nonostante

una ricca produzione di opere, prevalentemente a Carrara come a Roma

- ma anche nel resto d'Italia e all'estero - non vi è alcun cenno

dei raffinati artisti che nel periodo Barocco ed in quello

intermedio, tra neoclassicismo e romanticismo, ricoprono un periodo

importante del "900 ed oltre. Una storia, insomma, che sembra

svanita nel nulla: prima di tutto nel sentire dei suo cittadini, e

nel vivere della città, come gruppo sociale che vi appartiene, a

tutto tondo direi. Non più il ritmar dei suoni materici nei cento e

più laboratori sparsi ovunque, anche nel centro storico; si perdono

i saperi che hanno impastato il nostro linguaggio di modi di dire

nell'ironia come nelle metafore: "lu lí i a 'l kóntr 'n

tésta"; " avér i oći a kul d' subia ". E nulla e

poco rimane, è rimasto, del passaggio di artisti illustri.

RIFLESSIONI

CARRARA

rinomata per la qualità del suo marmo, deve la sua celebrità alla

grande fama dei suoi clienti ed al conseguente settore commerciale,

assai meno all'importante mestiere della scultura. Sensibilità ed

abilità artigianale sono spesso ignorate, attuando una separazione

netta tra fedeli tecniche di riproduzione e creazione artistica.

Chi

lavora il marmo sa bene che, al di là delle capacità migliori,

esiste un trasporto soggettivo, personalissimo: è un particolare

modo di intagliare il marmo, con diversi passaggi da un utensile

all'altro, che può dare freschezza od opacità al lavoro,

promuovendo illusioni lineari o chiaroscurali diverse. Non solo: lo

stesso artigiano non riesce a fare una copia uguale all'altra, pur

utilizzando gli stessi strumenti e materiali. I mezzi espressivi non

sono immutabili ed uguali nel tempo, così pure la tecnica e la

manualità.

Il

marmo è un materiale nobile, da tutti considerato fonte di

particolari forme espressive. La sua compattezza, unita all'unicità

delle sue caratteristiche estetiche (struttura cristallina e

trasparente), sono naturali sorgenti di bellezza. Qui incide il

mestiere: un meraviglioso incontro di sensibilità ; un avvincente

dialogo tra l'uomo e la materia, nel dar luce, colore, brillantezza;

nell'impastare un modellato anziché un altro, oppure levigarlo o

lucidarlo. Colori e masse assumono un significato; ma è come

concepiamo il protagonismo della materia e la sua predisposizione ad

immergersi nella luce, quale materia scolpita, in grappoli di

significanti che assumono una direzione del senso. È nella

corposità, nella delicatezza dello sfumato, che, con maggiore o

minore luminosità, la luce, scivola in armonia sulle opere scolpite.

Ed è sempre la stessa che ci presenta, nel modo voluto, come un

corpo occupa o trasforma uno spazio.

#

. Se

il sistema commerciale, per ragioni di lucro ha spesso messo in ombra

gli esecutori rispetto alla figura dell'artista, ideatore dell'opera,

Carrara si è onorata della presenza di intere dinastie dedite al

mestiere della scultura, che all'interno delle loro botteghe hanno

allevato fior di maestranze. Le vicende e le vie del marmo sono

alquanto tortuose ad iniziare dal " 400, che vede accanto ad

artisti minori, meno conosciuti e mal pagati, una moltitudine di

elaborati che hanno ben arricchito il nostro territorio e fuori di

esso. Anche allorquando le richieste provenivano da una committenza

con modeste risorse finanziarie.

Il

recupero effettuato da CATERINA RAPETTI, con le sue "Storie di

marmo", merita un cenno ed una dovuta consultazione #

.

TECNICHE

E SIGNIFICATI

"

La parola marmo è usata a denotare calcari che si dicono solitamente

cristallini, cioè le rocce formate da un aggregato omogeneo di grani

di calcite... Fra i marmi statuari, i paonazzi, i venati, i

biancochiari ed i bardigli, passa la diversità di struttura

nell'impasto generale del calcare marmoreo: per cui, nel marmo

statuario più puro, non si troveranno, nella sua massa, che

pochissime macchiette e sparse venature" . Le pietre non vengono

più indicate come nell'antichità, sotto la parola marmo. Almeno

quelle che superano in durezza lo statuario. Ciò in base alla loro

lavorabilità: la proprietà che ha il marmo di lasciarsi segare,

scolpire e lucidare per mezzo di strumenti adatti. Perciò i marmi

apuani, con la loro finezza di grana, vanno distinti, per la loro

scolpibilità in confronto dei loro omologhi. Mentre la durevolezza è

la proprietà che hanno di conservarsi più o meno inalterati sotto

l'azione degli agenti atmosferici.

Nel

linguaggio comune i marmi si distinguono in crudi o fieri, deboli o

fragili. Il marmo crudo, detto anche fresco, appena estratto dalle

cave, si mantiene così per lungo tempo, anche alle intemperie.

Infatti un blocco ed un lastrame fresco, quando sono isolati e

percossi, le loro vibrazioni emettono un suono cristallino. Mentre ad

un minor grado di freschezza e di coesione, i marmi danno un suono

pastoso e gradevole; quelli cotti un suono sordo. La minore o

maggiore resistenza del marmo non è solo riferita alla sua qualità,

ma anche rispetto alla sua sedimentazione.

SISTEMI

DI FRATTURE

Se

i banchi marmiferi sono cristallizzati in modo perfetto, i "peli"

che attraversano il marmo sono disposti in maniera favorevole,

possono essere seguiti su due o tre piani di stratificazione o

fratture, tra loro grosso modo perpendicolari: "il pelo al

verso", di più facile distacco, segue il piano di

sedimentazione; "i peli al contro", verticali alla reale

stratificazione, sono orientati secondo la direzione di questa (dei

banchi); mentre "i peli al secondo sono diretti in un piano

perpendicolare ai primi due, seguendo l'inclinazione dell'insieme (la

pendenza).

I

PELI

I

peli furbi: microfratture chiuse che si aprono durante la lavorazione

o dopo la messa in opera; fratture appena percettibili sulla

superficie dei blocchi. Sovente di lunghezza notevole orientata in

una direzione qualsiasi.

I

peli ciechi: microfratture interne al blocco, pelo occulto, che non

sempre si riesce a rilevarlo.

Ognuno

di noi che inizia una qualsiasi lavorazione, oltre a scandagliare il

blocco, nel senso delle misure, è obbligato ad indagarlo in tutta la

sua dimensione; così lo si bagna con l'acqua e lo si guarda mentre

asciuga: laddove si compie l'asciugamento - se esiste un pelo o una

luccica in superficie (non immarmata) - lungo la linea di questi

appare una traccia di umidità; è l'acqua che vi è penetrata e

stenta ad asciugare. Generalmente il marmo che è intorno al pelo è

soffuso di una tintarella giallastra, rossiccia o brunastra. Questa

colorazione è dovuta alla presenza di materie eterogenee che

attraverso l'umidità sono state assorbite dal marmo lungo il pelo.

E' una spia che tradisce la presenza di peli generalmente serrati ed

invisibili. Però chi lavora il marmo si avverte subito se si imbatte

in un pelo: perché quando vi penetra il ferro la scaglia rimane

tronca, esponendo una discontinuità nella materia. Nei blocchi

greggi questi difetti vanno purgati (eliminati seguendone la

traccia). Solo dopo si ha la maggior certezza di un lavoro sicuro. La

bagnatura, inoltre, ci dà un'idea dell'aspetto che assumerà il

marmo a prodotto finito.

TECNICHE

DI RIPRODUZIONE DELLE STATUE IN MARMO

Utilizzo

dei compassi nella scultura.

“

Generalmente

le statue si riproducono in marmo da piccoli modelli in gesso, in

scala di proporzione. Può accadere, diversamente, di eseguire una

statua di grandezza minore del modello”. In tutti i casi è

necessario assimilare il concetto di solido geometrico che, la

scienza della geometria, studiando lo spazio occupato, esprime due

proprietà: la forma e l'estensione ( il volume nelle tre dimensioni:

altezza, larghezza, lunghezza ). Ogni figura solida è un insieme

infinito di punti, che “non sono tutti situati nello stesso piano”.

Poiché nello spazio essi si identificano su infiniti piani, come

potremo individuare ognuno di essi?

Per

far ciò occorre attuare, con i compassi, tre diverse intersezioni,

prese da altri tre punti presenti preventivamente sul modello e

strategicamente predisposti in funzione del triangolo di proporzione,

se la statua da eseguirsi non è di misura uguale al modello. È

ovvio che sul modello vanno predisposti, sempre e strategicamente

tutti i capi punto necessari.

TEOREMA

DI TALETE. - Utilizzo del triangolo di proporzione -.

“

In

un triangolo rette parallele ad uno dei lati dividono gli altri due

in parti fra loro proporzionali”.

Consideriamo

ora un fascio di rette parallele tagliate da due trasversali, se

prolunghiamo queste due semirette, fino al loro punto di incontro

detto origine, la nuova figura, così ottenuta, assumerà il disegno

di un triangolo. A tal punto che, la stessa, diventerà un insieme di

triangoli: sequenza proporzionale e congrua di segmenti ed angoli,

che saranno tanto numerosi quanto ne saranno prodotti dalle

molteplici parallele ivi predisposte, in sequenza a partire da un

vertice 0 (detto origine). Quindi, le rette che uniscono, coppie

di segmenti corrispondenti, sulle due trasversali, formano con

l'angolo O triangoli simili. Teorema di Talete: “ un fascio di

rette parallele determina su due trasversali due insiemi di segmenti

tra loro direttamente proporzionali”.

Dei

triangoli, prenderò in considerazione solo i loro rapporti di

similitudine ( lati corrispondenti in proporzione e angoli fra loro

congruenti). Simili, ma non uguali, cioè non sovrapponibili e

combacianti; e neppure equivalenti perché uno più esteso

dell'altro.

Si

dicono simili solo due o più figure di uguale FORMA, come lo sono i

diversi ingrandimenti di una stessa fotografia o un disegno visto con

la lente di ingrandimento. Ciò per mettere in evidenza un teorema di

Talete: " In un triangolo la parallela ad uno dei lati, che

incontra gli altri due, li divide in parti proporzionali",

originando due triangoli simili. In maniera più esplicita: i

quattro segmenti dati ordinatamente in quella divisione dei lati,

sono in proporzione, poiché il rapporto dei primi due è uguale al

rapporto degli altri due, e il prodotto dei loro medi è uguale a

quello dei loro estremi. Questo rapporto è un valore costante,

dato da angoli ordinatamente uguali e lati corrispondenti

proporzionali. Rammento queste elementari nozioni scolastiche utili,

nel prosieguo delle illustrazioni tecniche, al calcolo dei rapporti

in scala. E' evidente che il rapporto fra due numeri, presi in un

certo ordine, è il quoziente della loro divisione espresso mediante

diverse scritture es: 1/2 , 1: 2, 0,5. Due rapporti si dicono uguali

se hanno lo stesso valore, mentre si definisce proporzione

l'uguaglianza di due rapporti ( a:b = c:d ). Che cosa si vuole

indicare? Esiste una semplice relazione, singole misure prese con il

triangolo di proporzione, ad esempio sul modello, possono essere

sviluppate nella scala stabilita e trasportate su un elaborato ( es.

una statua ). In questo caso dobbiamo considerare la particolarità

dell'esecuzione rispetto ad un qualunque disegno geometrico. Nel

disegno l'ingrandimento o la riduzione, si possono fare tracciando,

nella scala grafica dell'angolo o triangolo di proporzione, tante

parallele quante sono le misure da trasferire, da un disegno

all'altro. Ma in una statua lo smodellatore ( detto anche puntatore )

deve trasferire migliaia di punti e non può segnare una moltitudine

di rette senza creare un grande confusione nel detto triangolo.

Consideriamo che per fissare un punto sul marmo vanno prese tre

diverse misure, se vogliamo definire esattamente la sua posizione (

il suo piano ) nello spazio. Una figura geometrica si dice piana

quando tutti i suoi punti sono situati nello stesso piano; al

contrario, si dice solida quando i suoi punti - non - sono tutti

situati nello stesso piano. E' evidente che il nostro smodellatore

non opera su una figura piana ma su un solido contenuto nello spazio.

E' come se tutte le volte, nel trasferire un punto, dovesse

determinare il vertice di una piramide, su base triangolare: con i

compassi, sempre in proporzione, trova, prima la sua base ( lunghezza

e profondità ), poi la sua altezza. Più il modello è tempestato di

punti, più la riproduzione sarà fedele.

PRELIMINARI:

lo smodellatore sceglie il blocco più adatto, lo scandaglia per

vedere se contiene, e come, il modello; questi, va posto sul piano

lastra in modo da disegnarne il perimetro, nella postura migliore e

più utile, affinché, raffrontandosi con il marmo, non risulti né

scarso né troppo abbondante. Nella presente tecnica, il

procedimento prevede che lo stesso contorno sia disegnato in

prossimità degli spigoli di base del blocco; mentre in altre si usa

la partenza del piano in alto. Inizialmente, lo scopo palese è

quello di riportare i relativi perimetri in proporzione e nella

medesima posizione, oltreché il volume del blocco più attinente

alla dimensioni della statua da farsi, dovendosi eliminare lo sfrido,

se troppo in eccesso. Dopodiché il marmo lo si ispeziona in tutte

le sue parti lavandolo con acqua. La bagnatura serve a mettere in

evidenza le possibili macchie, che potrebbero deturpare il lavoro

finito; oppure eventuali peli, altri difetti e lucciconi. I peli e

gli strappi vanno purgati, mentre macchie e lucciconi dovranno, se

possibile, essere evitati o nascosti nella sbozzatura. Il blocco

scelto è rifiutato, se non sono eliminabili i difetti che ne

potrebbero compromettere l'opera. COMINCIAMO a studiare il lavoro: a)

lo scolpire è si l'arte del cavare, ma con criterio, aggiungo. Vanno

individuati i piani, maggiormente in rilievo delle figure, partendo

da quelli più alti. Consideriamo che ogni opera ha la sua posizione

nello spazio, dobbiamo semplificarla, nel nostro immaginario,

rapportandola, il più possibile, ad un'insieme di forme geometriche

(composizioni sferiche, coniche, articolazioni triangolari o

romboidali, ecc.. ), il tutto simile ad un abbozzo.

b)

Il modello di solito è fissato su un piano costituito da una lastra,

all'interno di uno schema rettangolare ( semplifico: comunque

riconducibile a questo o altro perimetro). Anche il blocco è

orizzontale; un'attenta osservazione ci consiglia come lavorarlo nel

perimetro prefigurato dal modello-lastra-capipunto. Ciò per evitare

che delle possibili macchie possano finire in quelle parti della

figura più visibili o importanti; ma anche per sfruttare meglio il

contro, per collocarvi, eventualmente, quelle articolazioni

sbilanciate o staccate dal tronco e perciò più fragili ( es.

braccia, mani, ecc. Immaginiamo la debolezza della pedata di uno

scalino se questa fosse collocata al verso).

IL

nostro punto di partenza è sempre un piano, come identico è il

nostro punto di vista, che focalizza due forme, supine, in pianta,

statua/modello. Posizione della statua supina, oppure eretta

[potrebbe

anche essere lavorata nella posizione eretta],

posizione che normalmente assumerà a lavorazione finita. I piani

sono identificabili, nel nostro esempio, con tre punti non allineati,

una retta ed un punto fuori di essa [in

modo diverso, con due

rette incidenti, o due rette parallele.]

L'uso

dei compassi, quindi, è più pratico. Operiamo secondo il teorema di

Talete esclusivamente sul triangolo rettangolo o isoscele.

TECNICHE

(PREMESSA)

Nell'uso

dei compassi si prevedono più casi: - notoria la semplificazione di

quelle che escludono il triangolo di proporzione, quando si debbano

eseguire statue di dimensioni uguali o doppie del modello. Al solito,

eseguendole maggiori del modello, si utilizzano, con il triangolo,

particolari tecniche. L'una, più facile, è possibile solo nel caso

in cui l'altezza della statua è minore del doppio del modello (

operiamo su un triangolo isoscele). Più usuali, altre tecniche, in

cui il trasferimento dei punti si fa su grandezze variabili.

Illustreremo, in un capitolo a parte, queste particolari lavorazioni

rispetto al modello. Particolare è il riporto nell'esecuzione di una

statua più piccola del modello (in riduzione ).

Nel

primo caso, in scala 1:1, è sufficiente riportare, pari - pari, le

misure del modello o raddoppiarle per duplicare, tra le altre, una

tecnica sul triangolo isoscele è possibile solo se Il modello SUPERA

la metà della statua da farsi. E' evidente che per effettuare, da

A-B, l'intersezione, la misura del modello dovrà superare la metà

dell'altezza della statua: poniamo che questa sia, nel nostro

esempio, di cm 160; a fronte di un modello di cm 100: sia cm160:2 =

cm 80<100 -="" a="" altezza="" annerita="" b="" carboncino="" che="" con="" da="" della="" di="" ed="" erba="" eseguirsi:="" grassa="" il="" l="" la="" lastra="" lavoro="" linea="" maggiore="" marmo="" met="" modo="" nbsp="" nel="" opportunamente="" porter="" procede="" punteruolo="" quale="" rdi="" seguente:="" si="" statua.="" statua="" su="" sulla="" traccia="" una="" v="">si

avrà il segmento AB ( cm 160 ). Poi, con apertura di compasso uguale

all'altezza del modello ( cm. 100 ), si fa centro in A e B

descrivendo due archi che si intersecheranno in C. Da C, sempre con

il punteruolo, si tracciano due linee che si congiungono con A e B

( ACB sarà il nostro triangolo isoscele). Allora presa una misura

sul modello, con il compasso si riporta in A C, facciamo che essa sia

AD: tenendo fissa una punta in (D) si porta l'altra punta, sempre con

apertura uguale ad AD, su AB in (E): allungando la forbice, la EA

sarà la nostra misura che si deve trasportare sul blocco. Così, con

il doppio passo, si riportano tutte le altre misure (vedi TAVOLA n. 6

). Inizia così il posizionamento dei capi-punto, che saranno la

guida tecnica più sicura e permanente dello smodellatore. I capi-

punto sono fissati, come già detto, nelle parti più emergenti del

modello; ma anche dove possono essere strategici per puntare la

figura di rilevazioni. Rammento che i compassi lavorano in maniera

più precisa quando si intersecano, il più vicino possibile,

all'angolo di 90°. Questi i passaggi permanenti e ripetuti: misura

dal modello, riporto sul triangolo, trasporto della misura

proporzionata sul blocco. Questo, però, non sempre è “ squadrato

“, può essere un informe; allora meglio spianarlo, almeno sul

piano alto, e adeguarlo alla dimensione voluta ed utile, simile a

quella di solido geometrico conforme al particolare posizionamento

del modello. Si inizia così l'attacco principale in una delle facce

del blocco, in alto o in basso; o dal suo perimetro limitrofo alla

base, entrambi omologhi a quelli del modello, nel rispetto della

proporzione scelta. Per l'intaglio, la postura del modello è scelta

a seconda dell'atteggiamento figurato della scultura: può poggiare

sulla sua stessa base, come essere adagiata orizzontalmente su un

piano lastra o composta su un usuale banco; comunque predisposta in

maniera funzionale allo sbozzo e smodellatura. Ciò privilegia il

piano di attacco, preminente per fissare i primi fondamentali capi

punto. Ottimale è sempre, quel blocco che, tagliato e sagomato

secondo la forma del modello, agevola il primo intervento.

Normalmente un blocco squadrato, con gli spigoli laterali

perpendicolari ai piani delle basi, si presenta nelle condizioni

ottimali per una pronta applicazione tecnica, di partenza e miglior

prosieguo.

LA

PARTENZA DALLA SBOZZATURA, con i primi capi punto di partenza.

In

una tecnica il perimetro intorno al modello, sia esso inciso sulla

sua base che incluso nel piano lastra, va alla pari riprodotto, nel

marmo, secondo i rispettivi attacchi, predisposti nel piano di

lavorazione. Sarà, anche, un riferimento per l'intaglio ed il

riporto dei capi punto di partenza.

L'altra

tecnica, con una figura sempre supina - il marmo è stabilmente

conforme alla posizione del modello: si prevede una funzione della

base, che, lavorata e spianata a mo di un poligono regolare,

predispone il piedistallo della statua, nel migliore dei modi per

impostare il piano di partenza, rappresentato dalla faccia superiore

del marmo.

Nel

primo caso, invece, necessitano la disponibilità delle facce

laterali, per segnarvi lo stesso perimetro già predisposto intorno

al modello, sempre in scala.

L'importanza

dei piani: ragioniamo convenientemente su un modello in posizione

orizzontale che, visto in pianta, secondo l'attacco principale,

assume la forma di una figura piana all'interno di un perimetro del

quale ne immaginiamo le tre dimensioni uscenti dai suoi vertici di

base. Questo per il modello. Mentre nel blocco le facce laterali e le

basi sviluppano naturalmente e concretamente le dimensioni del

volume.

Riprendiamo

alcune tecniche GIA' ANNUNCIATE per l'esecuzione di elaborati di

altezza maggiori di quelle del modello.

Iniziano

dal secondo, preparazione dal piano in alto.

Sulla

faccia superiore del blocco e su quella virtuale del modello –

recepita, di solito, dai tre capi punto -, si individua la linea di

mezzo che taglia in due parti la figura, ma che allo stesso tempo

divide i due poligoni. È una linea reale che segna parti di piano

del modello e del marmo, longitudinalmente, e che viene delimitata

alle estremità, in qualità di capi punto estremi, da due chiodi a

testa piatta, conficcati nel gesso. Mentre nel marmo si possono

indicare con due fori fatti col punteruolo. [spesso,

in questi fori del marmo, per evitarne l'usura, è prassi inserire i

chiodi su indicati,

all'uopo amputati vicino alla capocchia, distanziati da essa di 5/6

millimetri, e fissarli col mastice. Tutti i chiodi saranno forati

sulla testa in modo da poter ospitare le punte dei compassi e render

più ferme e precise le misure.]

Il

fine è quello di rendere visibile, tutte, le manovre possibili,

posizionando la figura nello spazio utile dato e funzionale alla sua

riproduzione. Poi lo smodellatore a furia di punti riproduce nel

marmo gli stessi ed i piani della figura, iniziando da quelli

emergenti : dallo sbozzo e, via via, sempre più aderenti alla forma

finita.

SEGUE:TECNICA

della linea MEDIANA o DI MEZZERIA.

E

DEL PUNTO FALSO. (E' possibile utilizzare a piacere il triangolo

isoscele o rettangolo; sempreché lo consentano, il rapporto in scala

delle rispettive altezze.).

Abbiamo

già considerato i capi-punto alle estremità del modello sulla linea

di mezzo, nel corso della sua altezza ( uno ai piedi, uno alla testa

). Detta linea retta sarà parallela “all'orizzontale” in fedeltà

alla livella. Ora cominciamo a fissare i punti 1 e 2 sul blocco: si

prenderà, con i compassi, la misura 1-2 dal modello, debitamente

aumentata col triangolo di proporzione e la si riporterà sul marmo.

Ciò fatto non abbiamo ancora individuato il nostro piano che si

troverà con il punto 3, ancora da fissare: lo si farà, a ritroso,

dal marmo al modello, posizionando, se non è presente, su

quest'ultimo, un chiodo a testa larga ( capo punto). Operiamo, come

si è detto, a rovescio, partendo dai punti 1-2 del marmo: su esso

proviamo tutte le intersezione possibili aprendo i compassi su 1 e 2

verso una faccia laterale, acuendo il nostro ingegno per trovare la

giusta posizione del punto 3. Siamo con la mezzeria su un piano, ma

le nostre necessità sono quelle delle dimensioni della prospettiva

assonometrica: altezza, larghezza, profondità. Quest'ultima ci manca

e va trovata nello spessore del blocco, poiché è la nostra miglior

cala, quale terza misura che individua il punto 3 nello spazio.

Operiamo più manovre - che ci consentono di calibrare, il punto <3>

mediando tra il marmo e il modello-, per la giusta posizione della

linea <1 2="" e=""> , avvicinandola o allontanandola dal fianco del

blocco, fintantoché non si è trovato la posizione ottimale del <3>

nel volume o “dimensioni” del marmo. Ottimale perché si è

scandagliato e trovato - nello spazio compreso tra i due piani, in

alto e in basso, delle due basi -, la giusta collocazione del piano,

passante per il punto 3. Solo allora lo fisseremo definitivamente

sia nella faccia del blocco, che nel piano del modello. Teniamo

presente, sempre, una sola condizione: il blocco deve poter

contenere, agiatamente, la statua da farsi. Con questo punto 3 avremo

comunque un piano funzionale, detto del "punto falso",

biunivoco, che ci consente una partenza “quasi fatti”. Quasi

fatti sta a significare la ricerca della biunivocità tra modello e

marmo, non togliendo ancora la parte di materiale eccedente.

Sfruttiamo la possibilità di fissare un capo un punto di comodo. Lo

facciamo anche se dovessimo installare un piastrino – mini supporto

- che lo ospita sul piano lastra e fuori del gesso. La distanza,

minore o maggiore, di questo supporto, è una precauzione tesa a

sfruttare, momentaneamente, tutta la roba dello sfrido ( a tutto

marmo), e può agevolare la partenza e lo sbozzo.

Esplicato

così il punto 3 di servizio, molto utile per il prosieguo dei

lavori, detto in gergo “ punto falso “ , ma è tutt’altro che

falso e provvisorio poiché assolve bene lo scopo prefissato.

L'operazione trova poi conferma nel raffrontarsi con i punto omologo

nella faccia opposta, il "4" , per trovare la quadra

secondo l'assetto complessivo della figura da riprodursi. E poi di

seguito, il trasporto degli altri capi punto emergenti.

Usiamo

l’impostazione di lavoro dianzi descritta a seconda delle

circostanze imposte; così come anche la seguente è di facile

esecuzione.

Continuiamo

ad operare sul triangolo isoscele A-C- B.

ILLUSTRIAMO

UN SISTEMA CLASSICO. Preliminari.

Intorno

e dalla figura, immaginiamo di svilupparne il volume, partendo dal

perimetro disegnato sul piano lastra. Tale parallelepipedo virtuale,

come quello reale del blocco, dovrà contenere, nelle proporzioni

stabilite, il modello. Prefiguriamo due piani alti: uno del modello

(dato dai tre capi punto); l'altro sulla reale superficie del blocco.

Fissiamo anche sul marmo i tre capi punto di partenza, in

corrispondenza di quelli già fissati sul modello, uno alla testa due

ai piedi. Si prende, col compasso, la misura 1-2 ‘posta

alla base’

del modello, non più nella mezzeria. E, sul triangolo di proporzione

– A-B-C –, ripeto le stesse intersezioni già descritte: faccio

centro in A e riporto, sul lato AC, la misura 1-2; poi, tenendo ferma

la punta del compasso terminale, porto l'altra punta sul segmento AB;

dal punto in cui tocca, si allunga l'apertura del compasso fino ad A:

è praticamente un doppio passo. Questa sarà la misura

proporzionale da riportarsi alla base del blocco. Sappiamo che per

tre punti non allineati passa un solo piano, quindi andremo a

determinare il punto 3: si prenderà la misura 1-3 col compasso e la

si riporterà sul blocco - come prima - debitamente aumentata col

triangolo di proporzione; la stessa cosa si farà con la misura 2-3,

così le intersezioni dei due archi, 1 e 2, mi daranno il punto 3

della testa. Incrocio i compassi, dai punti 1-2-3, sulla costa del

blocco, affinché si prenda un altro punto, il "4", a

fianco del modello e lo si trasporti sul blocco, anche se il piano

1-2-3 del marmo, " non avrà, al momento, lo stesso angolo di

inclinazione spaziale pari a quella del modello". [Inoltre

può verificarsi che, l'atteggiamento della figura, o parti di essa,

emergano dal piano dato dai tre capi punto, e sportano fuori alcune

rilevanze. In tal caso dovrò sbassare, i capi punti di partenza

1-2-3 – prima di riportare il 4 - in modo da poter recuperare quei

rilievi che si stagliano dal piano. Attuerò tali sbassi, alla base e

alla testa della figura, fintantoché non avrò recuperato tutti gli

eccessi di rilievo.]

Così dopo aver corretto il piano iniziale - dagli eccessi di rilievo

- dei capi punto ( 1- 2 -3 ) mi accingo ad adeguare,

definitivamente, il piano del marmo, in modo che abbia,

"coll'orizzontale*, lo stesso angolo uguale a quello formato dal

piano del modello".

[*Orizzontale:

parallela alla superficie terrestre].

“Perciò si prende sulla base del modello un altro punto, lo si

trasporta sul blocco, e si fissa definitivamente il punto 3. (“Così

recita, labilmente, la vulgata corrente”). Constatato

che i miei due punti allineati alla base (1e2 ) sono corrispondenti

nel modello e nel marmo, li unisco, tracciando una linea da spigolo a

spigolo, estesa a tutti i lati, e, aiutandomi con la squadra,

proseguo negli altri due lati perpendicolari a quello che contiene i

capi punto (1e2). Così circoscrivo sia la base della statua che

quella del modello. Il rapporto è tra due poligoni biunivoci.

Perciò, partendo dalla base del modello elaboro sul marmo perimetri

simili, con gli stessi angoli*. [*Attuo

la

costruzione geometrica degli angoli: “dato un angolo qualsiasi

costruirne un altro di uguale ampiezza”].

Apro il compasso sul punto 1 del modello, fino a lambire il vertice

dello spigolo**, e da questi, con la stessa apertura, interseco

l'altro lato, sottostante il punto 2, e segno un punto P, in basso,

sulla linea che circoscrive la base. Lo stesso riporto si effettuerà,

sul piedistallo, nella statua da farsi. E' il momento di utilizzare

il punto 4: con il compasso fisso su esso, con apertura sulla base, a

tangere il perimetro del modello, misuro e controllo la distanza, la

trasporto sul blocco, a conferma della giusta posizione del perimetro

lineare biunivoco. Dopodiché, dal punto 1 del modello, presa una

misura sul punto P - che è l'ipotenusa, poiché opposta all'angolo

retto - la trasporto nel blocco, togliendo quel tanto di roba, se

sarà necessario, per confermare, nel triangolo configurato, un

angolo di uguale ampiezza sia del marmo che del modello. [**Si

può evitare lo spigolo, se l'angolo non è vivo, con l'apertura sui

capi punto, l'1 e il 2 al limite, e poi al P].

Così ho configurato una base triangolare (1-2^-P), di cui il punto

3, misurato e confermato, sarà il vertice della piramide proiettata,

similmente, nel modello e nel marmo. Infatti ho aperto il compasso

dal punto 1 al 3 del modello e riportato, idem dal punto 2; la

conferma la trovo con la cala dal punto P.

Poi,

proseguo riportando, ai fianchi, il 4 ( che va' rivisto***); di

seguito il 5, che conferma il perfetto assetto; e, via via, tutti gli

altri capi punto riportati, dal modello, per tempestare di punti la

riproduzione nel marmo. [***rivisto

perché inizialmente non è certa la sua precisa posizione nello

spessore del blocco. Abbiamo ugualmente utilizzato il punto 4,

assodato che la sua proiezione è comunque ortogonale ai due piani

paralleli, inferiore e superiore, del marmo. Spostando i tre capi

punto verso lo spigolo, il suo spostamento è lineare e

perpendicolare. In modo che, pur variando la sua profondità, non

muta la distanza dal perimetro della base ( // al suo lato)].

Con

le intersezioni alla base della scultura ho

così il piano 1, 2 e 3 rettificato (precisando ciò che non è

esplicito nel libro dell'Enciclopedia delle Arti e Industrie. E

neppure nel libro del Prof. Rovali: "perciò si prende sulla

base del modello un altro punto , lo si traporte sul blocco, e con

quello si fissa definitivamente il punto 3" …). Dove come ? Ci

sembra più corretta l'intersezione con il punto P; e come,

susseguentemente, poter operare sui punti 4 e 5.

ALTRA

TECNICA, RIPORTO DI ANGOLI UGUALI.

La

postura del modello può essere normale al piano od orizzontale. In

questa tecnica il gesso è supino, i lati interessati sono quelli

della lunghezza, consecutivi agli angoli che contengono la larghezza

della figura. Insieme formano il perimetro del poligono sul piano

lastra; in questa posizione l'altezza, dal piano lastra, è data

dallo spessore della figura (la sua profondità).

Questo

altro approccio consiste nel considerare il piano sottostante al

modello come inizio della manovra (cioè non è guidato, nel piano

superiore, dai tre capi punto posti alle estremità della figura).

E'

una tecnica che ha la necessità di intersecare e riportare gli

angoli da un poligono all'altro. A tal fine, per una migliore

comprensione, ricordiamo come si è misurato un angolo dato, ad

esempio dal modello, e lo si è riportato, con uguale ampiezza, sul

blocco. Il punto P, dianzi illustrato può darci uno spunto.

Concentriamoci su un modello supino o eretto sulla propria base; e la

stessa postura che assumerà la sua riproduzione industriale in

marmo. Il miglior fare inizia dalla copia e dalla capacità di

riportare, sul lavoro, tutti i riferimenti con precisione massima.

Iniziamo dalla loro impronta perimetrale, sul piano lastra, se il

gesso è supino. [Dalla

base della figura, se eretto. Qui è' preferibile il lato che

contiene i capi punto 1-2 ; oppure quello che agevola migliori e

strategiche intersezioni: quasi sempre il punto di vista frontale].

Se l'esecuzione è di altezza maggiore del modello, si fa' uso del

triangolo di proporzione. E si opera su perimetri simili, riportati,

sulle basi o sul piano lastra, e ornati di capi punto strategici. IL

riporto può essere dal modello al blocco o viceversa. (vedi inizio

“fatti”). Facciamo mente locale su il "lato"

convenientemente scelto alla base, ambivalente: su quello del

perimetro che lo circoscrive, indipendentemente dalla sua posizione

(eretta e/o supina). Riprodurre angoli uguali è possibile nel

piedistallo della figura, o sul perimetro che la circoscrive. Sulla

base, usualmente, sul lato frontale, scelto un punto mediano, apro il

mio compasso e prendo una misura, da un punto "A", scelto a

piacere, fino a lambire lo spigolo del perimetro, e segno il "B".

Poi, da questo, con la stessa apertura, riporto la misura data sul

lato adiacente, per marcare il punto "C". Da subito,

riporto le misure, in proporzione, sulla statua da farsi; e con esse,

segno anche dei capi punto utilizzabili. Per riprodurre l'angolo di

uguale ampiezza: apro il compasso su A e C, trasversalmente, e lo

riporto sul marmo (è la misura del lato opposto all'angolo retto). l

piani delle basi, sono dei parallelogrammi, le cui facce opposte

costituiscono il parallelepipedo e i loro lati gli spigoli delle basi

(del blocco). Definiti tutti gli angoli prenderemo altre misure, con

i compassi, per meglio insediare nuovi capi punto nei rilievi della

figura, partendo da quelli già predisposti nei perimetri dianzi

menzionati.

IL

PIEDISTALLO

Sul

piedistallo abbiamo impostato una precedente tecnica, guidati dalla

sua proiezione nel piano, altezza e larghezza, e perpendicolarità

dei suoi spigoli laterali (profondità). A tal disegno attengono le

tre dimensioni prospettiche proiettate, presenti anche in questa

elaborazione. Fondamentale è il loro riferimento, nella costruzione

dei piani di partenza, nel concatenare tutte le intersezioni

necessarie alla smodellatura. Dobbiamo aver presente che non tutte le

composizioni scultoree sono uguali e quindi anche l'approccio

tecnico vi si conforma, presupponendo risposte diverse. Della tecnica

che andiamo ad illustrare ci piace quella ché vede nel piedistallo

della statua, a partire dal modello, il protagonista essenziale.

[

L'immagine

utile e pratica, che fin'ora abbiamo dato della base o piedistallo è

quella, di un poligono equiangolo, simile ad un parallelogramma, che

può assumere qualsiasi forma. Ma nel vasto complesso creativo, al

piedistallo, al di là di ogni ruolo portante o di sostegno, molti

modellatori hanno attribuito a questa componente solo una funzione

formale, o semplicemente decorativa. Ma a seconda della sua forma ed

intenzione, può non essere un elemento neutro, a parte, adibito solo

come sostegno portante. Il sistema segnico, può conformarsi allo

stile dell'opera, alla sua plasticità e linearità, se mantiene un

qualche valore artistico. Spesso le opere commerciali e funerarie

sono improntate a rigidità e sono estranee all'ordine dell'opera,

quasi in contrasto con il suo assetto armonioso e sistemazione

razionale nell'ambiente. Per di più vi è il brutto ricordo delle

avanguardie del primo Novecento e la loro pretesa di sostituire il

piedistallo... magari con una ruota di bicicletta. Sono miserie

formali, illuse di sostituire una componente essenziale di base,

nella convinzione di essere innovativi, ridefinendo il rapporto

dell'opera con lo spazio e occupandolo in maniera liberticida. Che

dire, se negli stessi anni, a proposito della funzione estetica

dell'arte, si è preso in grande considerazione l'aspetto del mercato

e le speculazioni correnti di Galleristi e mediatori di ogni tipo,

solo colpevolizzando l'avvento delle tecniche mimetico riproduttive

di tipo meccanico; e, nel contesto, le manualità e specializzazioni

tradizionali. Ma non il robot e l'utilizzo di rifiuti di ogni tipo. I

conti più non tornano: certo una composizione può essere bottegaia

e appiattita sulla trasmissione delle pratiche artigianali; ma

conserva, pur sempre, quella manualità ed unico tocco personale, che

la fanno essere preziosa e ricca di una sua appartenenza. Non come le

tante celebrative e celebrate opere d'arte moderna che neppure sanno

di essere cerebrali e degne di compatimento. E questa non è l'unica

loro funzione: lo è il grave spaccio da grande arte, quella che

sprizza da tutti i pori, mentre incensano solo se stesse, quando

seguono le contrattazioni del borsino bancario e mediatico asservite

al promotore mercantile.

Dall'antichità

a tutto l'Ottocento, la scultura artistica ha recepito l'importanza

del piedistallo, collocando i gruppi scultorei in armonia con lo

spazio/ambiente. Non ci si è preoccupati tanto di aggiungere

contenuti esterni, quanto di dare un ruolo al piedistallo nello

spazio/ambiente, che sia consono alla organizzazione formale del

contesto. E se l'artista è tale, reinventa la realtà delle cose,

ricercando nuovi mezzi linguistici e tutto ciò che attiene alla sua

organizzazione formale].

Per

altre basi diverse dal poliedro, sferica, circolare o a ciambella, la

tecnica adottabile è sempre la stessa, purché ci si conformi sia al

multilatero che alle circonferenze: un quadrilatero può essere

inscritto in una circonferenza; un quadrilatero può essere

circoscritto ad una circonferenza.

Attenzione,

se in teoria si eccede in spiegazioni; nella pratica si ha il

vantaggio dell'esperienza visiva e sperimentale; perciò osservare e

ancora osservare la manualità dei mestieranti.

DISGRESSIONI

TECNICHE ESPLICATIVE.

Il

Vasari, trattando dell'arte del levare, cita l'esempio di una “pila

d'acqua” : vasca nella quale vi si immerge o si “ caverebbe una

figura “ supina, e menziona altresì le parti del corpo che da

questo contenitore, gradualmente, “sportano fora” , tagliate dal

livello dell'acqua. Lo stesso fenomeno, dell'emersione del modello,

si ha facendo semplicemente defluire l'acqua: poiché mano a mano,

che scende il livello del liquido, si formano diversi piani,

prospetticamente coincidenti, di volta in volta, con il pelo

dell'acqua. Stessa cosa è, in prospetto, l'opera dell'intaglio, nel

suo attacco dal punto di vista frontale. Così bene, come se

vedessimo, tale degradare, da un fianco della vasca.

Quindi,

la partenza è già fatta se partiamo da un piano dato da tre punti,

spesso menzionato. L'obbligazione dovuta consiste, osservando, sia

nella statua, sia nel modello, l'affiorare delle figure sottostanti:

ripetiamolo, virtualmente, col decrescere del pelo dell'acqua.

Insomma,

il parallelepipedo, virtuale, costruito sul modello, è pari al

perimetro che contiene la sua estensione e lo sviluppo del suo

volume. Queste misure dovranno essere contenute, agevolmente e

proporzionalmente, nel marmo. Perciò entrambi i piani dovranno

essere traguardati con una livella, in modo che, partendo da essi, i

successivi capi punto potranno essere posizionati con facilità.

“

BODETE”

: dialettale (chiodi a testa larga e piatta).

Una

volta in uso ai tappezzieri per appuntare la stoffa sui divani,

poltrone o altro. Vengono posizionati, strategicamente, sul modello .

Le bullette hanno la testa capiente che può contenere un piccolo

foro effettuato dal punteruolo ( puntarol). Questo piccolo foro

ospita le punte dei compassi, per le dovute misurazioni, e sono

inseriti nei punti strategici del modello e anche del marmo.

OVVIARE

ALLE DIFFICOLTA'.

Con

il sistema della partenza da un piano, individuato dai capi punto

1-2-3 , che non è semplice da usare, vi sono delle difficoltà nel

riprodurre modelli molto stretti e lunghi, perché i compassi non

incrociano bene. Il sistema della mezzeria facilita la soluzione in

questo modo: predisponendo alcuni capi-punto aggiunti, fuori dal

modello, ai fianchi di esso, con pezzi di listelli in marmo alzati

dal piano lastra; allargando o riducendo le loro distanze, dal

profilo della figura, in funzione delle proporzioni modello/copia.

Nota

esplicativa.

a)

Così con la tecnica della mezzeria è possibile utilizzare dei

supporti limitrofi, fuori del blocco e del modello. Uno tra i più

validi, soprattutto in modelli lunghi e stretti, è quello

impropriamente detto “ del punto falso”. Come sarà questa

partenza? Vediamo: una volta posizionati orizzontalmente, sia il

marmo sia il modello, su di essi si traccia l'asse centrale, la

mezzeria; e si fissano in entrambi due capi- punto, 1 e 2: il primo

alla base e il secondo alla testa delle figure. Per trovare il punto

3, in modelli composti, si opera a ritroso, dal marmo al modello,

aprendo i compassi, sul punto 1 e 2, con una manovra di avvicinamento

adeguata a lambire la superficie laterale del blocco: lo scopo è

quello di ripartire lo spessore, affinché vi sia “roba”

sufficiente, in alto e in basso; e il modello, a tutto tondo, vi

possa essere contenuto agiatamente.

Esperita la mediazione, si

acconcia, il punto 3, definitivamente sul modello, e poi si fissa sul

blocco, a partire quasi “fatti” . Indi, a seguire, tutti gli

altri ( il 4, 5, 6, e via ), nel modo diretto già indicato. In

modelli problematici si ricorre all'ausilio di tacche di listello

esterni al modello e anche al marmo se, raramente, non possa

ospitare capi punto. Di solito, nel blocco, vi è la possibilità di

ricavare tutti i punti necessari a coordinare le lunghe e le cale.

Note

esplicative del riporto a ritroso marmo> modello: b), c).

b)

- operiamo sul triangolo rettangolo, aumentando ogni misura del

modello descrivendo l’arco tangente nella sua proporzione in scala.

Ma se occasionalmente dobbiamo -- quando la misura è già sviluppata

-- compiere l'operazione contraria a quella dianzi descritta,

ridurla, non ingrandirla; quando tale misura è utile al buon

contenimento della figura, ed essere funzionale al buon assetto nel

blocco, il nostro esperimento, che ricerca un punto di comodo, si

esplica sia sul triangolo isoscele che rettangolo, quando, evitando

lo sfrido, la misura presa sfrutta tutta la dimensione del marmo.

c)

– Aperto il compasso su detta maggiorazione, la stessa è da

ridurre alle proporzioni del modello. Perciò, con il compasso

aperto, la portiamo sul triangolo, e la segniamo sul AB, altezza

della statua, e sia AD). Poi con una punta del compasso su D, si

stringe l'altra punta, facendo l'arco di cerchio tangente su AC.

Questa è la misura ridotta da portare sul modello e fissarla. per

ottenere la riduzione. È l'applicazione della similitudine sui

triangoli: “ogni parallela ad uno dei lati, che intersechi gli

altri due.....li divide in segmenti direttamente proporzionali, e

così avviene”.

3

- Opero sul triangolo rettangolo ( sistema del..). Eseguire una

statua maggiore del modello: Statua cm 180, Più DEL DOPPIO del

modello che è di cm. 70.

Sempre

con il punteruolo, in A e B si segna l'altezza della statua, su una

lastra opportunamente annerita, indi in B con ampiezza del compasso

uguale a quella del modello, descrivo una semi circonferenza, alla

quale si tiri la tangente AC, si avrà il triangolo rettangolo ABC.

Ricordo che la tangente è perpendicolare al raggio nel punto di

contatto. Il sistema è uguale a quello precedente nel rilevare i

punti, e nell'avvio del lavoro iniziale; ma si opererà con una

diversa impostazione dei compassi ( per ogni misura è necessario

descrivere l'arco di cerchio tangente ). Ciò detto, ad ogni misura

si farà muovere una punta del compasso su AB (B→A),

finché si troverà un punto tale in cui, fermandoci, con l'altra

punta si potrà descrivere un arco di cerchio tangente ad AC: allora

allargando il compasso fino ad A ( sulla linea AB ) si avrà la

misura da trasportare sul blocco. Così per tutte le infinite misure.

TECNICA

INUSUALE ERRATA. SCONSIGLIABILE.

LA

CURIOSITA' E' ASESSUATA, ma al fine di ampliare la conoscenza di più

costruzioni è indispensabile anche L'INUTILE.

Di

seguito, descrivo due metodi diversi nella fase di partenza, da

taluni utilizzati, ESCLUSIVAMENTE al fine di completare la conoscenza

di più costruzioni.

Perimetri

intorno al modello, sulla lastra o alla sua base. Perimetro che

circoscrive la base inferiore del blocco.

1^

fase): L'impostazione di avvio non è in superficie, bensì vicina

agli spigoli dei piedistalli del marmo e del modello, se eretto.

Altrimenti è sul suo piano di appoggio. Qui la postura della figura

è sovente orizzontale. Si "presenta" ( sovrapponendolo

correttamente) il modello sulla lastra per esperire una prova di

posizionamento: trovata quella giusta , viene segnato il perimetro

intorno al gesso. L'attacco è sempre uno solo: quello frontale o

principale della figura, vista dall'alto e simigliante ad un

basso/alto rilievo. È consigliabile includere, il modello, in un

poligono rettangolare, se il suo atteggiamento lo consente, o

comunque riconducibile ad un poligono, più o meno, regolare. In

questa tecnica il perimetro è rilevato nelle facce del blocco,

circoscrivendo la sua base inferiore. Il trasporto dei capi punto è

particolare: riportati dal modello, quelli principali vengono

fissati sul blocco, dopo averlo scandagliato; dopodiché si riportano

tutti gli altri punti necessari ad una fedele smodellatura. Da

notare che, il perimetro, nelle facce del blocco, lo va a

circoscrivere vicino alla base inferiore. Ciò che mi ha colpito, in

questa tecnica è l'imperizia nel costruire i perimetri, ed il

trasporto susseguente dei punti. Non si è riportata l'eguale

ampiezza degli angoli nel perimetrale intorno al modello ed al marmo.

Sia la base della figura, sia quella blocco, non sempre sono dei

parallelepipedi retti. Così non vi sarà un corretto riporto delle

misure. Se modello e la statua da farsi sono in posizione eretta

l'approccio alla sbozzatura e alla smodellatura si fa partendo dai

piedistalli e dai relativi perimetri che li includono. INIZIAMO DA UN

LATO DEL PERIMETRO DEL MODELLO, quello dell'altezza.

TECNICA

ERRATA.

Vanno

segnati tre punti, mediamente ripartiti, sulla corrispettiva linea,

con una partenza simile, nel modello e nel marmo in proporzione. La

retta parte da da un angolo comune, e misura tutta l'altezza della

figura. Perciò, se nel piano lastra del modello inizio da un capo

punto A, proseguo nel punto B e poi C, a distanze eque. Anche nella

linea tracciata, alla base del marmo, sono obbligato ad iniziare

nello stesso modo. {Ma

si

da il caso che il marmo non sempre è squadrato e disposto con angoli

retti, la segata spesso ne difetta: perciò, quasi sempre, dovrò

ricostruire gli stessi angoli uguali, misurati dal modello <

riporto sul marmo; o fare l'operazione opposta, a ritroso, adeguando

i capi punto del modello a quelli del marmo, partendo quasi fatti.

Quel che non viene considerato è che gli angoli, sia nel modello,

sia nel blocco, conservando la loro particolare ampiezza, falsano il

riporto delle misure, e rischiamo di

fissare

punti a casaccio.}

Non consci dell'errore, proseguiamo con i punti sulla prima linea del

piano lastra che saranno, con l'ausilio di una squadra,

ortogonalmente proiettati nel lato opposto alla linea di partenza:

come si può fare su un foglio da disegno, quando si tracciano le

perpendicolari comuni a due parallele. Non fissiamo ancora la

SECONDA LINEA perimetrale, lasciando in sospeso il completamento

della proiezione (si concludono, per il momento, le operazioni

lastra-modello). La stessa PRIMA linea si traccia su una faccia del

blocco, in scala, con l'ausilio della livella, segnando gli stessi

capi-punto comuni, riportati dal modello. E' ovvio che nel marmo si

debba tener conto della distanza delle linee dagli spigoli di base,

per non essere sacrificati a manovrare, con i compassi, troppo vicino

ad essi ( dagli spigoli della base di appoggio, in altezza, il

perimetro dista cm. 5 circa ).

NEL

DISEGNARE LA SECONDA LINEA, ciò che dobbiamo fare, è individuare

due linee comuni e parallele, poiché attraverso esse passa il nostro

piano.

Riferisco,

con rammarico, una pratica in uso ma di scarsa precisione nel lavoro

di smodellatura. La riporto solo come curiosità e perversione del

mestiere.

Segnata

la prima linea sul modello e sul marmo, con i loro relativi tre

punti, operiamo per individuare la seconda. Si procede in questo

modo: con l'ausilio di una squadra, partendo dalla prima linea del

blocco, si proiettano ortogonalmente e in basso, detti tre punti,

fino ad incrociare lo spigolo della base. Da questi passando sotto la

base inferiore del marmo - è qui che casca l'asino, poiché i tagli

non sono mai perfetti - si fanno passare le relative proiezioni, con

l'ausilio di una squadra, nell'opposta faccia del blocco. Siamo

nell'opposto spigolo, con le proiezioni assunte dalla prima: le

riproiettiamo in alto e ripetiamo la distanza di 5 cm dallo spigolo,

poi con l'ausilio della livella tracciamo la seconda linea ed i

punti, incrociando le proiezioni. DISEGNATA

COSI' LA SECONDA

LINEA SUL MARMO, possiamo utilizzare tutta la dimensione del blocco,

partendo quasi “fatti”. L'operazione seguente è quella di

riportare, a ritroso e in proporzione, la stessa larghezza del blocco

sul perimetro del modello. Ovviamente si è tenuto preventivamente

conto, del consono volume del marmo, già predisposto e compatible

con le dimensioni in scala.

Riepilogando:

abbiamo utilizzato, quando è possibile, tutta la larghezza del

blocco ( distanza tra le sue due facce ). Per fissare la SECONDA

linea, sul piano lastra del modello, si procede a rovescio, cioè dal

marmo: con il compasso si prendono le distanze dei corrispettivi

punti e si riportano sulla lastra - in proporzione, a ridurre -

segnando la seconda linea su di essa. Sulle due linee parallele ai

piani del marmo e del modello, si possono mettere infiniti punti;

tanti quanti ne occorrono per facilitarci il lavoro. Comunque,

fissati i primi tre punti su ogni retta, possiamo segnare tutti

quelli che desideriamo, utilizzando, ogni volta, tutte le misure che

ci sono necessarie per tempestare di punti la statua.

EVITIAMO

IL MARCHINGEGNO DIANZI DESCRITTO. 2^ FASE, AUSPICANDO CHE LA SEGUENTE

TOPPA NON SIA PEGGIORE DEL BUCO.

Utilizziamo

un approccio migliore.

DOPO

AVER SCANDAGLIATO IL BLOCCO E SCELTO DA QUALE PARTE INIZIARE, ci

accingiamo a migliorare il sistema dianzi descritto. Innanzitutto

dobbiamo CAPOVOLGERE IL MARMO ( piano posteriore in alto) e,

prendendo in considerazione il piano rovesciato, procediamo nel modo

seguente, affinché le operazioni siano più agevoli. Scelto sulla

lastra di appoggio l'apposito spazio, si individua il perimetro dove

collocare il modello; subito dopo, nel corso della sua maggiore

lunghezza, è segnata una retta e su essa si traccia il segmento A-B.

Lo stesso, proporzionato alla grandezza della statua da eseguirsi, lo

segniamo sul fianco del blocco scelto, da angolo ad angolo, IN

ALTO, circa 5 cm prima dello spigolo e della sua faccia inferiore

(blocco capovolto) Poi, lo controlliamo con la livella, già

ipotizzando i riferimenti futuri comuni con il modello ( lati, angoli

e capi-punto ), come precisato nel precedente esempio. Iniziamo dal

segmento acquisito sul marmo, centrando i compassi sui punti A' e B',

riportati dal modello e, con le loro intersezioni, segniamo il

punto C nel lato opposto, incrociando la stessa profondità (cm 5)

dallo spigolo, del segmento traslato da A' B' che sarà D – E.

Cerchiamo di partire “fatti”, per sfruttare tutta o quasi la

larghezza del marmo, e nello stesso modo utilizziamo le rette A e B

nella sua altezza. Così come questi lati sono, nel loro insieme, la

fascia esterna del poligono, ad essi dovranno essere adeguate le

stesse linee di contorno del modello, affinché entrambi i perimetri

siano simili nel rapporto in scala fissato. [Non

ho però la totale certezza se gli angoli dei rapportati perimetri

hanno la stessa ampiezza.]

Tolto il modello momentaneamente, si trasporta il punto C' sul piano

lastra, riportandolo, a ritroso, sul triangolo di proporzione, come

si è dianzi già indicato. [Può

anche verificarsi il riporto diretto, si toglie la parte di marmo

eccedente, individuando d'acchito il punto C' , modello/marmo, come

si fa' usualmente.]

È utile precisare che i segmenti A B e D E sono paralleli e gli

stessi AC'B = D C E ortogonali.

Abbiamo

così realizzato due piani simili, delimitati da due parallele; e

con esse il perimetro del blocco dato dai lati A' B' D' E' e quelli

del modello definitivamente collocato nel perimetro A. B. C. D.

Ultima

osservazione: da notare che il punto C' sul blocco si segna

facilmente, sia coi compassi sia con il maranghino, essendo lo

spessore da valicare in alto esiguo. Infatti, le linee parallele, a

cui appartiene il piano A'B' D' E' sono molto vicine alla

superficie, essendo il blocco rovesciato, e con il piano anteriore,

momentaneamente, adagiato al suolo. È importante che i due piani

individuati, formino, coll'orizzontale, lo stesso angolo. Iniziando

la partenza, con il trasporto dei capi-punto necessari al lavoro di

smodellatura, è necessario, quanto prima, RIPOSIZIONARE

CORRETTAMENTE IL BLOCCO.

ESPLICITAZIONI:

Abbiamo

eliminato delle difficoltà, senza complicarci la vita, causate dalla

precedente tecnica, dove il piano di lavoro inizia nel piano

posteriore e non in quello anteriore. Mentre auspichiamo di non

usarla, nella ostinata occasione, rovesciamo momentaneamente il

blocco. Con questo capovolgimento si possono rapportare, sia le due

linee di partenza, traguardate, sia i capi punto iniziali ( A . B . C

. ). E capovolgendo, come detto, il blocco, si evitano le difficoltà

di passaggio delle squadre, da sotto, con il riporto dei punti dalla

prima linea, oltreché i passaggi, a scavalcare “il pezzo”, da

parte del maranghino.

Come

nella 1^ fase, il piano così trovato, deve, virtualmente, tagliare

il blocco NEL PIANO POSTERIORE : nel senso che le due facce opposte

(FIANCHI) del marmo possono ospitare l'una il segmento A'- B' ,

l'altra l'intersezione C, sul cui punto si traccia la retta parallela

D - E, che va sempre traguardata con la livella . Entrambe appresso

gli spigoli del marmo, in maniera congrua e da sfruttare, al meglio,

le dimensioni del marmo e per trovare un piano, A' - B'- D' E'

conforme a quello individuato dai punti A-B-D-E del modello. Dopo

l'intersezione da A-B sul punto C, sul piano lastra, troviamo la

relativa parallela, passante per questo punto, tracciando la

perpendicolare al segmento A-B, per avere AD, idem dal punto B per

trovare B-E, entrambe riportando la distanza C da AB.

Nel

marmo l'operazione è fatta sul perimetro, linea di contorno che

delimita il piano: perciò completeremo i lati, sia traguardando con

livella, sia apponendo sul segmento dato le intersezioni dei

compassi, A' – B' e B' - E' partendo dal segmento dato, mai

dimenticando la distanza dagli spigoli e la congruità degli angoli

dei perimetri statua/modello. Gli

angoli vanno misurati – nella loro ampiezza - e la loro equivalenza

confermata.

[

Raccomandiamo, per facilitare il lavoro, che il punto C del modello

dovrà essere fissato, utilizzando tutta la misura del marmo,

partendo quasi “ fatti “ . Se però si è provveduto ad

eliminare l'eventuale materiale in eccesso, si procede direttamente

dal modello. Il suo schema può essere rilevato dalla sua posizione

su un piano, con la possibilità di adattarlo, con opportuni tagli,

alle prospettate dimensioni della statua da farsi.]

DIGRESSIONI:

ILLUSTRAZIONE DELLE PRECEDENTI TECNICHE con i relativi chiarimenti,

dimostrano che dopo lo sbozzo occorre uscire da quelle tecniche

riproduttive che oltre ad esprimere la crisi del mestiere lo sono

anche del sistema dell'arte. Continua la diatriba tra ideatore ed

esecutore, sul tema come uscire da tecnologie mimetico produttive del

bolso artigianato. Dunque si impone “ un'uscita da un'arte

meccanica che genera solo fatica e sudore?” Per alcuni ciò ha

significato affidarsi all'intaglio diretto, dandosi totalmente ad una

sensibilità interiore ; per altri è il potenziare l'intuizione ed

il dialogo con la materia e le sue affettuosità, per farsi guidare

dalle sue configurazioni implicite. È uno scolpire d'acchito, raro

dono naturale, il cui presupposto è la percezione personale. Far

vivere interiormente un'idea di ciò che si vuol rappresentare, è

l'esprimere in essa tutta la nostra sensibilità e progettualità.

Altrimenti se si esclude a priori la cosa che si vuol creare, non si

esprime uno stile e tanto meno si è attori credibili e compresi.

SBOZZATURA

E SMODELLATURA ATTUALE

Un

uso più corretto e tradizionale della precedente tecnica, ci

consente una maggiore facilità nella esecuzione di un disegno,

seguito nell'alternarsi dei piani, per comodità, facciamo ricorso al

metodo della doppia proiezione ortogonale su piani coordinati della

geometria descrittiva (fianco e prospetto).

Fondamentale,

come più volte detto, la partenza da un piano, frontale o

principale, a seconda della postura e dell'appoggio della statua.

Nella seguente tecnica, l'attacco inizia ancora da una delle due

basi parallele del blocco; nel merito in basso, posto sul

geometrale.

Il

parallelepipedo se è segato perfettamente, presenta angoli a 90°,

che molto faciliterebbero, in questa tecnica, la buona riuscita del

lavoro. Cosicché, con misure prese tramite righe e compassi, su

superfici e lati opposti paralleli, non si dovrebbero avere

scostamenti. Abituiamoci al fatto che, nella realtà presente, il