Tesi Paolo

Apuano il giovane

Premessa

Un masso rotola giù dalla china del "fronte di cava", dalla diversità del rumore prodotto i nostri vecchi ne deducevano la qualità del marmo e la compattezza del filone. Anche l'acqua, fatta scorrere sui banchi, a seconda della sua minore o maggiore permeabilità, denunciava possibili difetti e venature. La necessità di produrre tagli paralleli al piano di sedimentazione, a gradoni, per l'estrazione di blocchi interi, imponeva l'obbligo di avere un livello di riferimento. Questo nel racconto dei cavatori di un tempo, non poteva che essere l'orizzonte, come campo visivo opportunamente traguardato.

Cosicché molte delle operazioni e dei problemi venivano risolti con una buona dose di empirismo, nonostante l'affacciarsi già dei primi mezzi meccanici ed il metodo del filo elicoidale. Nel breve volgere di pochi lustri, l'estrazione del marmo ha conosciuto una vera e propria rivoluzione, tale da sconvolgere tutti i sistemi di lavorazione ed anche le finalità d'uso del marmo stesso. Le ferite nelle nostre montagne sono sempre più evidenti, a vista d'occhio, giorno dopo giorno, così pure l'aspetto paesaggistico. Ciò è dovuto alla grandissima quantità di marmo prelevato, contemporaneamente all'impiego di potenti mezzi tecno-meccanici. IL risultato è la distruzione, a breve, di un patrimonio insostituibile e non riproducibile.

Un materiale nobile, il marmo di Carrara, che per le sue caratteristiche e lavorabilità ha il suo naturale impiego nella scultura, in architettura, nell'ornato, così come testimoniano le grandi opere del passato.

LO STUDIO DI UN PRODOTTO - IL MARMO - CHE, GRAZIE AL SUO UTILIZZO ARTISTICO, E' RAPPORTATO AD UN EPOCA STORICA DI RILEVANZA ECONOMICO-SOCIALE E CONDIZIONATO DAI RAPPORTI CON I POTERI COSTITUITI NEI SECOLI

Mi vengono spontanee alcune domande: cosa sarebbe, oggi, Carrara senza la preziosità dei suoi bacini? Quale sarà il suo sviluppo futuro, quando professionalità, tecniche, mestieri e saperi scompariranno definitivamente? E' in corso una gestione monopolistica delle cave che privilegia la rendita e la fuga di notevoli quantità di capitali dalla città, a dispetto di quella che è sempre più considerata una modesta periferia funzionale solo ad assicurare ampi margini di profitto: altro che “capitale mondiale del marmo “ . Il prodotto finito e artistico è abbandonato all'iniziativa di pochi, declassando un sistema di relazioni culturali e produttive nei settori artigianali, industriali e nell'indotto; che in passato hanno contribuito ad elevare Carrara come città d'arte. La strategica presenza di ben tre istituzioni scolastiche, l'Istituto del Marmo, il Liceo Artistico, L'Accademia , non hanno più un ruolo interattivo e si avviano a produrre un'istruzione fine a sé stessa. Ne' il ricordo di illustri presenze del passato, né quelle attuali, piuttosto rare, risolvono il problema tradizionale/ereditario.

Molto si è detto sulla presenza di Michelangelo a Carrara, alla ricerca dei blocchi migliori, e molto di più è stato detto sul tale commercio e dei rispettivi atti notarili. Ciò che è rimasto in ombra è la fiducia che il Maestro nutriva nelle maestranze carraresi; fiducia pare ben riposta, considerata la meticolosità delle sue richieste per le forniture. Già prima del "500 era conosciuta la perizia delle nostre maestranze nello scandaglio e nello sgrossare, poiché le difficoltà di trasporto obbligavano i nostri predecessori ad effettuare gran parte del lavoro in cava: capitelli, colonne, statue,ecc...

Sembra certo che figure sbozzate fossero richieste da Michelangelo stesso. E la sbozzatura richiede abilità e conoscenza dei materiali: non solo per portare la figura più aderente alle misure del modello, ma anche per evitare difetti,venature, luzche, che ne avrebbero deturpato la finitura. Da ciò nasce la nostra struttura artigianale: cavatori, scalpellini, smodellatori e scultori rifinitori; insieme ad altre mansioni complementari: sbozzatori, il pannista (indumenti), ornatisti (elementi floreali, capelli, decorazioni); poi accessoristi, raspatori e lucidatori. Figure considerate minori, ma non secondarie nella buona riuscita di un lavoro; figure sempre in ombra rispetto ai primi piani dell'artista, ma che stanno lentamente scomparendo con la decadenza della realtà artistica carrarese.

Mi sembra importante indicare alcuni periodi che hanno caratterizzato la scultura della mia città e rappresentato, nei secoli, la sua principale rendita.

IL BAROCCO IN ITALIA

(Le storie del marmo sono anche vicende di grandezza e miseria)

Dal predominio Spagnolo e l'età della Controriforma, l'oppressione politica e lo sfruttamento economico, soffocando ogni libertà, determinano un grave stato di disordine e miseria (1559-1713). Al "600 appartengono scienziati e pensatori inquisiti per le loro efficaci ed originali teorie, annuncianti l'era moderna. Mentre gli altri paesi europei, in quegli anni, crescono in potenza economica, e una nuova classe borghese, oltre a costruire una civiltà all'avanguardia, attua un profondo rinnovamento delle lettere e delle arti. L'affermazione del Barocco arte pomposa e teatrale volta ad impressionare, sospinta dalla chiesa ormai trionfante sulla riforma, impone questa risposta mediatica dagli effetti illusionistici e monumentali. Furono soprattutto l'arte e gli artisti italiani, in particolare carraresi, a beneficiare del rinnovato potere della chiesa cattolica , che divenne la principale fonte di commissioni, in primis Roma si fece metropoli d'arte. Questo impegno saturo di intenti propagandistici e auto celebrativi erano in grado d'influenzare le emozioni, puntando sul potere persuasivo del bello. Così’ come Michelangelo, anche G.L. Bernini, ispirandosi alla magnificenza della fede, si servì delle maestranze carraresi. Soprattutto di Giuliano Finelli.

IL " 700

UNA SOCIETA' IN FERMENTO TRA RINNOVAMENTO E RIFORMA

Ciò a seguito di una profonda trasformazione della società e del forte impulso alle nuove idee ed all'inarrestabile sviluppo del pensiero scientifico, destinati a creare esigenze e condizioni di vita radicalmente diverse; contemporaneamente, la soluzione dei problemi tecnici e la creazione di nuove macchine, agevolarono l'attività degli operai. Con l'avvento di nuove industrie si diffonde un grande ottimismo. Nasce l'era moderna , prima in Inghilterra poi in Francia, con il sorgere di una nuova atmosfera culturale detta Illuminismo, che libera le menti dalle tenebre e dalle superstizione: conoscere ed imparare, una possibilità aperta a tutti per poter criticare tutto. Le nuove conquiste scientifiche ed industriali diffusero un grande ottimismo, posero l'uomo al centro di un forte e vivo processo di rinnovamento, con la certezza di modificare la propria vita, conquistando felicità e progresso ( ma ciò non si avvererà mai). La nascente borghesia guidava questo processo: diritti e valori, uguaglianze, divennero una potente arma politica per difendere la dignità dell'uomo. Libertà in tutti i campi: politico,economico, culturale. Dunque libertà anche nei commerci e nell'arte, di pensiero e di stampa. Contro il vecchio assolutismo tutte le porte furono aperte, anche nei confronti della vecchia committenza nella produzione artistica. La parola magica del libero mercato divenne sinonimo di una libera espressione non più deferente ma in libera concorrenza contro il monopolio della chiesa. Si affermò in questo contesto l'esigenza di un'arte chiara guidata dall'intelletto, riscoprendo - in contrapposizione al barocco - il modello classico Greco-Romano. Sorge il neoclassicismo.

E' il periodo (dalla seconda metà del secolo XVII) in cui affiora, meglio di altri, la perfetta riproduzione di opere ispirate all'antichità, piegata più alle esigenze del mercato collezionistico e antiquario . E' un periodo aureo per Carrara. ( I CARRARESI A ROMA, opere degli scultori dal 600 ai giorni nostri. BENEO Tavola n° 1 ).

Alla ricerca del bello ideale, anzi di inventare la bellezza, si ispirò Canova, rispecchiando fedelmente le teorie espressive di J. Winckelmann: l'arte come modello di virtù, e un rinnovamento ritrovato nei principi di razionalità, funzionalità e semplicità espositiva. Anche Canova lasciava la fase preparatoria ai nostri artigiani. La sua tecnica individuava quattro fasi:

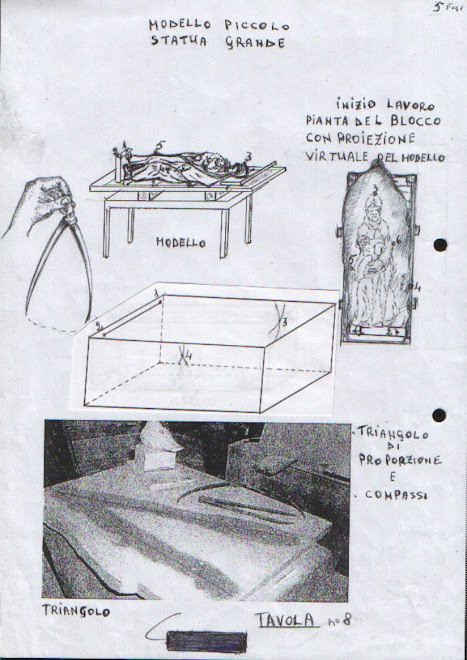

1) disegni preparatori; 2) modello in creta a cui faceva seguito il calco in gesso; 3) sbozzatori e smodellatori, con il sistema dei punti e del triangolo di proporzione; e lo scultore che li spianava fino al quasi finito, consegnavano l'opera nelle mani del Maestro. 4) L'ultimissima fase era curata dal Canova: consisteva negli ultimi ritocchi e nella levigatura e lucidatura dell'opera, terminando con una distesa di cera in tutta la superficie. Il Canova interveniva nei suoi lavori anche dopo lunghi intervalli di tempo, fino a quando non era pienamente soddisfatto.

( Questa impostazione, preparazione del modellino in gesso, è anche la scelta di molti artisti contemporanei, sia per la lavorazione in marmo che in bronzo).

Ma già il gusto neoclassico stava cambiando, con le prime proposte romantiche e realiste, anche se il retaggio neoclassico era duro a morire, mentre processi stilistici e nuove correnti cominciarono a gettare le fondamenta di quella che sarà l'arte d'avanguardia.

IL ROMANTICISMO

La sensibilità romantica nasce dalle rovine della Rivoluzione francese e con essa del progetto illuminista. La ragione non era più in grado di soddisfare la totalità dell'esperienza umana, nasceva così il mito dell'anima, riaffermando l'esistenza di un centro interno.

"Assai scarsi sono i risultati artistici nel campo della scultura, non soltanto in Italia ma anche fuori". La critica è avara di citazioni, fatta eccezione per Lorenzo Bartolini, che dal 1816 al 1826 intrattiene rapporti con lo studio Lazzerini in Carrara, mostrando, nei suoi contatti epistolari, una notevole fiducia nelle " capacità tecniche ed interpretative delle nostre maestranze". Infatti, in un incarico a Roberto Lazzerini, richiede la riproduzione di due sue opere "debolmente modellate"; per poi congratularsi, a lavoro terminato, del buon marmo e della perfetta esecuzione". L'apprezzamento per le nostre maestranze era notevole, a tal punto che Arturo Martini confessò: "tant'è vero che tre quarti degli artisti mandano qui degli incompiuti modelli,fidando di trovare a Carrara i geni che rimettono a posto le loro magagne".. poichè in effetti sono .."degli autentici stradivari". ( Scultura a Carrara OTTOCENTO Tavola n° 2 ).

Nonostante una ricca produzione di opere, prevalentemente a Carrara come a Roma - ma anche nel resto d'Italia e all'estero - non vi è alcun cenno dei raffinati artisti che nel periodo Barocco ed in quello intermedio, tra neoclassicismo e romanticismo, ricoprono un periodo importante del "900 ed oltre. Una storia, insomma, che sembra svanita nel nulla: prima di tutto nel sentire dei suo cittadini, e nel vivere della città, come gruppo sociale che vi appartiene, a tutto tondo direi. Non più il ritmar dei suoni materici nei cento e più laboratori sparsi ovunque, anche nel centro storico; si perdono i saperi che hanno impastato il nostro linguaggio di modi di dire nell'ironia come nelle metafore: "lu lí i a 'l kóntr 'n tésta"; " avér i oći a kul d' subia ". E nulla e poco rimane, è rimasto, del passaggio di artisti illustri.

RIFLESSIONI

CARRARA rinomata per la qualità del suo marmo, deve la sua celebrità alla grande fama dei suoi clienti ed al conseguente settore commerciale, assai meno all'importante mestiere della scultura. Sensibilità ed abilità artigianale sono spesso ignorate, attuando una separazione netta tra fedeli tecniche di riproduzione e creazione artistica.

Chi lavora il marmo sa bene che, al di là delle capacità migliori, esiste un trasporto soggettivo, personalissimo: è un particolare modo di intagliare il marmo, con diversi passaggi da un utensile all'altro, che può dare freschezza od opacità al lavoro, promuovendo illusioni lineari o chiaroscurali diverse. Non solo: lo stesso artigiano non riesce a fare una copia uguale all'altra, pur utilizzando gli stessi strumenti e materiali. I mezzi espressivi non sono immutabili ed uguali nel tempo, così pure la tecnica e la manualità.

Il marmo è un materiale nobile, da tutti considerato fonte di particolari forme espressive. La sua compattezza, unità all'unicità delle sue caratteristiche estetiche (struttura cristallina e trasparente), sono naturali sorgenti di bellezza. Qui incide il mestiere: un meraviglioso incontro di sensibilità : un avvincente dialogo tra l'uomo e la materia, nel dar luce, colore, brillantezza; impastare un modellato anziché un altro, oppure levigarlo o lucidarlo. Colori e masse assumono un significato; ma è la luce che dà corposità o delicatezza di sfumato, scivolando in armonia sulle opere scolpite. E' sempre la luce che ci presenta, nel modo voluto, come un corpo occupa o trasforma uno spazio.

Se il sistema commerciale, per ragioni di lucro ha spesso messo in ombra gli esecutori rispetto alla figura dell'artista, ideatore dell'opera, Carrara si è onorata della presenza di intere dinastie dedite al mestiere della scultura, che all'interno delle loro botteghe hanno allevato fior di maestranze. Le vicende e le vie del marmo sono alquanto tortuose ad iniziare dal " 400, che vede accanto ad artisti minori, meno conosciuti e mal pagati, una moltitudine di elaborati che hanno ben arricchito il nostro territorio e fuori di esso. Anche allorquando le richieste provenivano da una committenza con modeste risorse finanziarie.

Il recupero effettuato da CATERINA RAPETTI, con le sue "Storie di marmo", merita un cenno ed una dovuta consultazione.

TECNICHE E SIGNIFICATI

" La parola marmo è usata a denotare calcari che si dicono solitamente cristallini, cioè le rocce formate da un aggregato omogeneo di grani di calcite... Fra i marmi statuari, i paonazzi, i venati, i biancochiari ed i bardigli, passa la diversità di struttura nell'impasto generale del calcare marmoreo: per cui, nel marmo statuario più puro, non si troveranno, nella sua massa, che pochissime macchiette e sparse venature" . Le pietre non vengono più indicate come nell'antichità, sotto la parola marmo. Almeno quelle che superano in durezza lo statuario. Ciò in base alla loro lavorabilità: la proprietà che ha il marmo di lasciarsi segare, scolpire e lucidare per mezzo di strumenti adatti. Perciò i marmi apuani, con la loro finezza di grana, vanno distinti, per la loro scolpibilità in confronto dei loro omologhi. Mentre la durevolezza è la proprietà che hanno di conservarsi più o meno inalterati sotto l'azione degli agenti atmosferici.

Nel linguaggio comune i marmi si distinguono in crudi o fieri, deboli o fragili. Il marmo crudo, detto anche fresco, appena estratto dalle cave, si mantiene così per lungo tempo, anche alle intemperie. Infatti un blocco ed un lastrame fresco, quando sono isolati e percossi, le loro vibrazioni emettono un suono cristallino. Mentre ad un minor grado di freschezza e di coesione, i marmi danno un suono pastoso e gradevole; quelli cotti un suono sordo. La minore o maggiore resistenza del marmo non è solo riferita alla sua qualità, ma anche rispetto alla sua sedimentazione.

SISTEMI DI FRATTURE

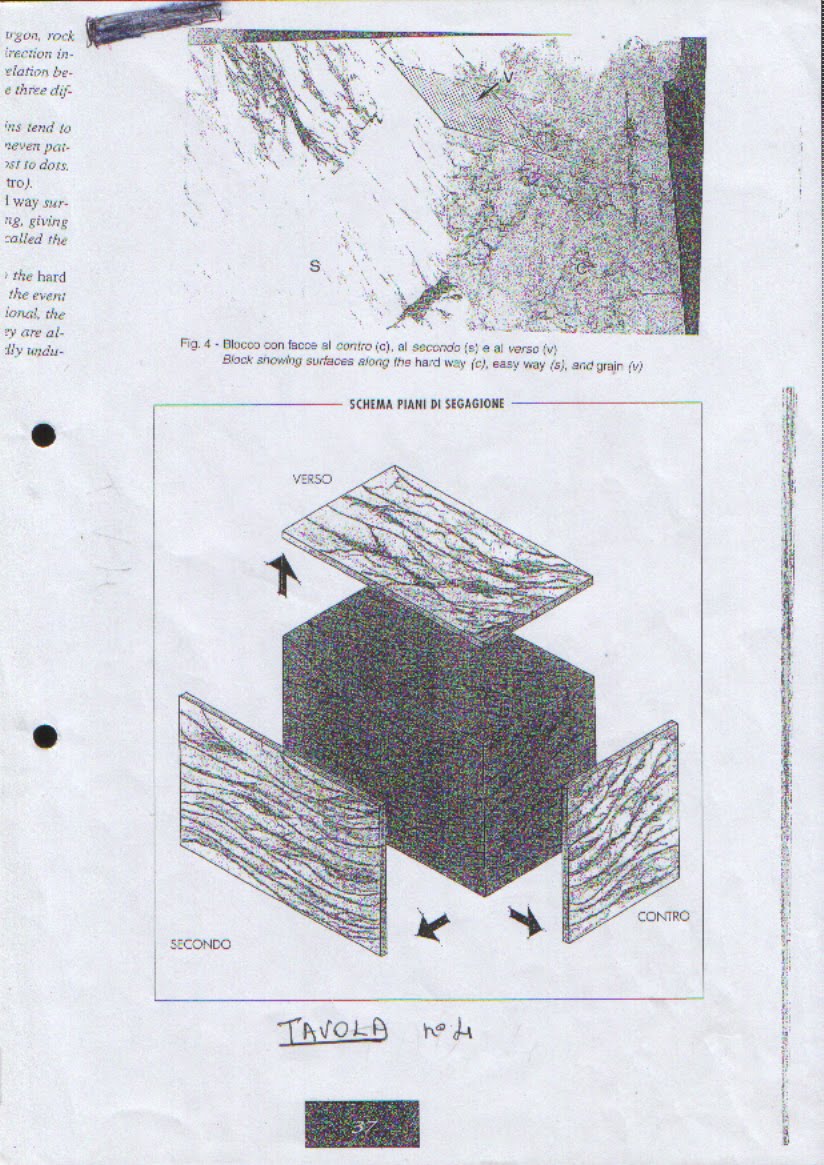

Se i banchi marmiferi sono cristallizzati in modo perfetto, i "peli" che attraversano il marmo sono disposti in maniera favorevole, possono essere seguiti su due o tre piani di stratificazione o fratture, tra loro grosso modo perpendicolari: "il pelo al verso", di più facile distacco, segue il piano di sedimentazione; "i peli al contro", verticali alla reale stratificazione, sono orientati secondo la direzione di questa (dei banchi); mentre "i peli al secondo sono diretti in un piano perpendicolare ai primi due, seguendo l'inclinazione dell'insieme (la pendenza). Tavole 3 e 4.

I PELI

I peli furbi: microfratture chiuse che si aprono durante la lavorazione o dopo la messa in opera; fratture appena percettibili sulla superficie dei blocchi. Sovente di lunghezza notevole orientata in una direzione qualsiasi.

I peli ciechi: microfratture interne al blocco, pelo occulto, che non sempre si riesce a rilevarlo.

Ognuno di noi che inizia una qualsiasi lavorazione, oltre a scandagliare il blocco, nel senso delle misure, è obbligato ad indagarlo in tutta la sua dimensione; poi lo si bagna con l'acqua e lo si guarda mentre asciuga: laddove si compie l'asciugamento - se esiste un pelo o una luccica in superficie (non immarmata) - lungo la linea di questi appare una traccia di umidità; è l'acqua che vi è penetrata e stenta ad asciugare. Generalmente il marmo che è intorno al pelo è soffuso di una tintarella giallastra, rossiccia o brunastra. Questa colorazione è dovuta alla presenza di materie eterogenee che attraverso l'umidità sono state assorbite dal marmo lungo il pelo. E' una spia che tradisce la presenza di peli generalmente serrati ed invisibili. Però chi lavora il marmo si avverte subito se si imbatte in un pelo: perché quando vi penetra il ferro la scaglia rimane tronca, esponendo una discontinuità nella materia. Nei blocchi greggi questi difetti vanno purgati (eliminati seguendone la traccia). Solo dopo si ha la maggior certezza di un lavoro sicuro. La bagnatura, inoltre, ci dà un'idea dell'aspetto che assumerà il marmo a prodotto finito.

TECNICHE DI RIPRODUZIONE DELLE STATUE IN MARMO

Utilizzo dei compassi nella scultura.

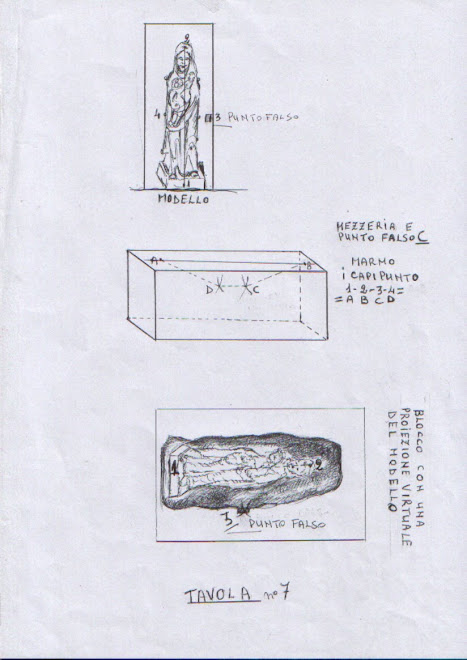

Generalmente le statue si riproducono in marmo da piccoli modelli in gesso, in scala di proporzione. Può accadere, diversamente, di eseguire una statua di grandezza minore del modello.

TEOREMA DI TALETE.

Per semplificare non farò alcun cenno sul fascio di rette parallele tagliate da due trasversali..., prenderò in considerazione solo triangoli simili; non uguali perché non sovrapponibili (combacianti), e neppure equivalenti perché uno più esteso dell'altro.

Si dicono simili solo due o più figure di uguale FORMA, come lo sono i diversi ingrandimenti di una stessa fotografia o un disegno visto con la lente di ingrandimento. Ciò per mettere in evidenza un teorema di Talete: " In un triangolo la parallela ad uno dei lati, che incontra gli altri due, li divide in parti proporzionali", originando due triangoli simili.

Che cosa voglio indicare? Una semplice relazione: con il triangolo, singole misure ( ad es. sul modello) possono essere sviluppate nella proporzione voluta e trasportate su un elaborato ( es. una statua ). In questo caso dobbiamo considerare la particolarità dell'esecuzione rispetto ad un qualunque disegno geometrico. Nel disegno l'ingrandimento o la riduzione, si può fare tracciando tante parallele quante sono le misure da trasferire, in proporzione, da un disegno all'altro. Ma in una statua lo smodellatore ( detto anche puntatore ) deve trasferire migliaia di punti e non può segnare una moltitudine di rette senza creare un grande confusione nel detto triangolo. Consideriamo che per fissare un punto sul marmo vanno prese tre diverse misure, se desideriamo definire esattamente la sua posizione ( il suo piano ). Una figura geometria si dice piana quando tutti i suoi punti sono situati nello stesso piano; al contrario, si dice solida quando i suoi punti non sono tutti situati nello stesso piano. E' evidente che il nostro smodellatore non opera su una figura piana ma su un solido contenuto nello spazio. E' come se tutte le volte, nel trasferire un punto, dovesse determinare il vertice di una piramide, su base triangolare: sempre in proporzione, trova, prima la sua base ( lunghezza e profondità ), poi la sua altezza. Più il modello è tempestato di punti, più la riproduzione sarà fedele.

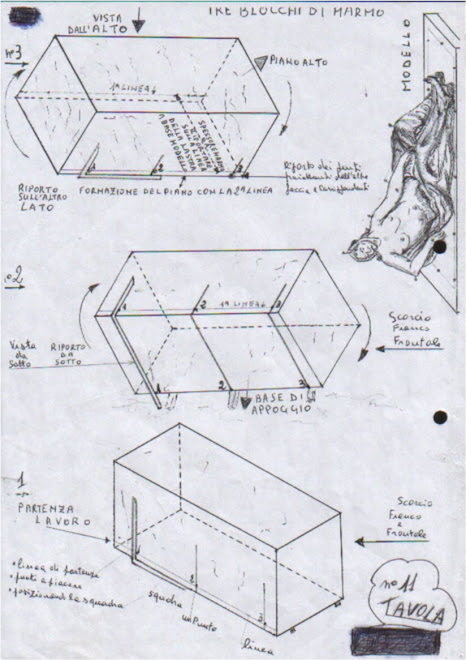

PRELIMINARI: lo smodellatore sceglie il blocco più adatto, lo scandaglia per vedere se contiene il modello; poi lo ispeziona in tutte le sue parti lavandolo con acqua. La bagnatura serve a mettere in evidenza le possibili macchie, che potrebbero deturpare il lavoro finito; oppure eventuali peli, altri difetti e lucciconi. I peli e gli strappi vanno purgati, mentre macchie e lucciconi dovranno, se possibile, essere evitati o nascosti nella sbozzatura. Il blocco scelto è rifiutato, se non sono eliminabili i difetti che ne potrebbero compromettere l'opera. COMINCIAMO a studiare il lavoro: a) lo scolpire è si l'arte del cavare, ma con criterio, aggiungo. Vanno individuati i piani, maggiormente in rilievo delle figure, partendo da quelli più alti. Consideriamo che ogni opera ha la sua posizione nello spazio, dobbiamo semplificarla, nel nostro immaginario, rapportandola, il più possibile, ad un'insieme di forme geometriche (composizioni sferiche, coniche, articolazioni triangolari o romboidali, ecc.. ), il tutto simile ad un abbozzo.

b) Il modello di solito è fissato su un piano costituito da una lastra, all'interno di uno schema rettangolare ( semplifico: comunque riconducibile a questo perimetro). Anche il blocco è orizzontale; un'attenta osservazione ci consiglia come lavorarlo nel perimetro prefigurato dal modello-lastra-capipunto. Ciò per evitare che delle possibili macchie possano finire in quelle parti della figura più visibili o importanti; ma anche per sfruttare meglio il contro, per collocarvi, eventualmente, quelle articolazioni sbilanciate o staccate dal tronco e perciò più fragili ( es. braccia, mani, ecc. Immaginiamo la debolezza della pedata di uno scalino se questa fosse collocata al verso). IL punto di partenza è sempre un piano ( identificabile con tre punti); mentre il nostro punto di vista focalizza due forme in pianta, statua/modello.

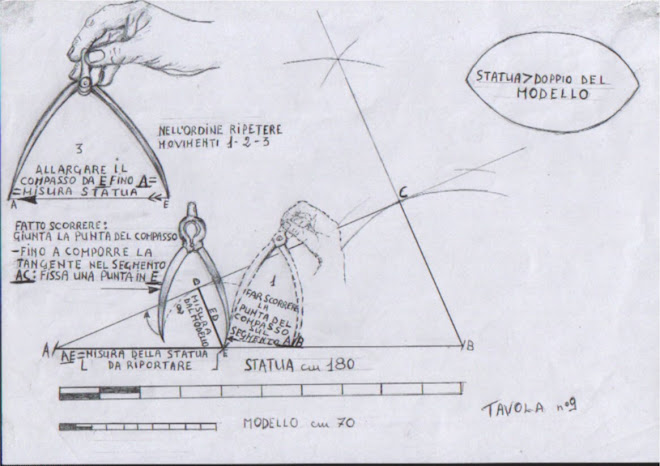

L'uso dei compassi, quindi, è più pratico. Operiamo secondo il teorema di Talete esclusivamente sul triangolo rettangolo o isoscele. Tavola 5.

TECNICHE

Nell'uso dei compassi si prevedono quattro casi: 1°) di dover eseguire le statue di dimensioni doppie o uguali al modello; 2°) di doverle eseguire di altezza maggiore di quella del modello, MA MINORE DEL DOPPIO DEL MEDESIMO; 3°) di doverle eseguire di altezza MAGGIORE del DOPPIO del modello; 4°) di doverla eseguire di altezza MINORE di quella del modello.

1°) Nel primo caso è sufficiente riportare, pari - pari, le misure del modello o raddoppiarle. 2°) MINORE DEL DOPPIO DEL MODELLO. Operiamo sul triangolo isoscele. Tavola 6. E' evidente che per disegnarlo, la misura del modello dovrà superare la metà dell'altezza della statua ( es. modello cm 100 > 160:2 cm della statua). Si procede nel modo seguente: a) con "il punteruolo" si traccia una linea su una lastra di marmo - opportunamente annerita con carboncino ed erba - sulla quale si porterà l'altezza della statua da eseguirsi: si avrà il segmento AB ( cm 160 ). Poi, con apertura di compasso uguale all'altezza del modello ( cm. 100 ), si fa centro in A e B descrivendo due archi che si intersecheranno in C. Da C, sempre con il punteruolo, si tracciano due linee che si congiungono con A e B ( ACB sarà il nostro triangolo ). Allora presa una misura sul modello, con il compasso si riporta in A C, facciamo che sia AD: tenendo fissa una punta in D si porta l'altra punta, sempre con apertura uguale ad AD, su AB in E: allungando la forbice, la EA sarà la nostra misura che si deve trasportare sul blocco. Così, con il doppio passo, si riportano tutte le altre misure (vedi TAVOLA n. 6 ). Inizia così il posizionamento dei capi-punto, che saranno la guida tecnica più sicura e permanente dello smodellatore. I capi- punto sono fissati, come già detto, nelle parti più emergenti del modello; ma anche dove possono essere strategici per puntare la figura di rilevazioni. Rammento che i compassi lavorano in maniera più precisa quando si intersecano formando un angolo, il più vicino possibile, a 90°. Questi i passaggi permanenti e ripetuti: misura del modello, riporto sul triangolo, trasporto della misura proporzionata sul blocco. Questo, però, non sempre è “ squadrato “, può essere un informe; allora va spianato nella dimensione voluta ed utile: si ottiene il piano di partenza che si staglia nella faccia superiore del marmo. Su di esso e sul modello si traccia la mezzeria : una linea che divide longitudinalmente il modello ed il marmo, sulla quale, alle estremità, si fissano due capi-punto, che consentiranno di posizionare, virtualmente, la figura all’interno del volume del blocco in maniera ottimale: sia rispetto alla qualità e caratteristiche del materiale, evitando difetti e macchie; sia prefigurando simbolicamente, sulla lastra e, nel perimetro del modello, il corrispondente parallelepipedo, avente per base, solitamente, un rettangolo. Ciò rende visibile le manovre possibili , posizionando la figura nello spazio utile e funzionale alla sua riproduzione, sfruttando tutte le migliori qualità del marmo, iniziando dalla superficie ( quasi “fatti” ), con l’ampia disponibilità di tutta la materia per buona parte del lavoro iniziale.

Abbiamo già considerato i capi-punto alle estremità del modello sulla linea di mezzo ( piede e testa ); cominciamo a fissare, questi due punti 1 e 2, sul blocco: si prenderà, con i compassi, la misura 1-2 dal modello, debitamente aumentata col triangolo di proporzione e la si riporterà sul marmo. Ciò fatto non abbiamo ancora individuato il nostro piano che si troverà con il punto 3, ancora da fissare, partendo a ritroso dal marmo. Operiamo a rovescio partendo dai punti 1-2 del marmo: con intersezione (centro in 1 e 2) individuiamo - partendo quasi fatti e manovrando a lato del blocco con i compassi -, l'esatta posizione in una delle due facciate del punto 3, con l’oculata accortezza di mantenere, in alto ed in basso lo spessore ( roba ), in scala, della statua. (Oppure, subito dal modello fissandovi già il punto 3: previo scandaglio delle misure blocco/modello). Determiniamo in questo modo il punto 3, detto in gergo “ punto falso “: forse perché è di servizio, ma è tutt’altro che falso e provvisorio ed assolve bene lo scopo prefissato. Si è così individuato un piano. Lo stesso dovrà, con una misura proporzionale, a ridurre, riportarsi sul modello - (o viceversa sul marmo) - affinché si formi con l’orizzontale lo stesso angolo uguale formato dal piano del marmo (e/o modello) : il riporto è semplice, a fianco sul maggior aggetto del modello fissare il punto 3; oppure incollare, sul piano lastra e nel medesimo lato, un pezzo di listello. Su di esso, con il punteruolo, si fisserà detto capo-punto ; susseguentemente, con le tre misure occorrenti si prenderà il punto 4 ( diametralmente opposto al 3 ) e si metteranno tutti quegli altri necessari per una buona smodellatura. Tavola 7.

Solitamente usiamo l’impostazione di lavoro dianzi descritta; ma anche la seguente è comunemente usata:

Continuiamo ad operare sul triangolo isoscele A-C- B. TAVOLA n. 6.

Immaginiamo un piano alla superficie del modello che taglia anche quello del marmo. Fissiamo sul blocco i tre capi punto di partenza, in corrispondenza di quelli già fissati sul modello (due alla base, uno alla testa). Si prende, col compasso, la lunghezza 1-2 posta della base del modello, non più nella mezzeria. Sul triangolo, facendo centro in A, riporto sul lato AC la misura 1-2; poi, tenendo ferma la punta del compasso terminale, porto l'altra punta sul segmento AB; dal punto in cui tocca, si allunga l'apertura del compasso fino ad A. Questa sarà la misura proporzionale da riportarsi alla base del blocco. Sappiamo che per tre punti non allineati passa un piano, quindi andremo a determinare il punto 3: si prenderà la misura 1-3 col compasso e la si riporterà sul blocco - come prima - debitamente aumentata col triangolo di proporzione; la stessa cosa si farà con la misura 2-3. Semplicemente, dopo il passaggio sul triangolo, centro con i compassi prima in 1 e poi in 2 e descrivo due archi, la loro intersezione mi darà il punto 3, della testa. Ho il piano 1-2-3 del marmo, che può non corrispondere a quello del modello, a seconda dello atteggiamento della figura. Può verificarsi che nei punti (siti) 1-2-3 devo togliere quel tanto di marmo (roba) che mi consente di trovare un piano corrispondente a quello del modello: perché per esserlo occorre che gli stessi piani della statua e del modello formino, con l'orizzonte, lo stesso angolo. Ho bisogno di migliori cale: perciò prendo sul fianco del modello - pressappoco a metà della figura, vicina a 90° gradi - un punto 4, usando i punti 1-2-3. Continuo con il punto 5, più vicino alla base, diametralmente opposto al 4, i quali si controlleranno a vicenda. Con il controllo dei punti 4 e 5 ( le mie cale) il piano è fissato definitivamente.

OVVIARE ALLE DIFFICOLTA'.

Con questo sistema, che è molto semplice da usare, ho avuto delle difficoltà nel riprodurre modelli molto stretti e lunghi, perché le cale non incrociavano bene. Ho risolto il problema in due modi: 1) predisponendo alcuni capi-punto aggiunti, fuori dal modello, ai fianchi di esso, con dei listellini di marmo alzati dal piano lastra; 2) oppure allargando, artificialmente con supporti, le distanze dei capi-punto 1 e 2 posti già alla base del modello e conseguentemente del marmo. Tutti questi accorgimenti sono predisposti in modo tale che i compassi possano incrociare in diagonale, con intersezioni funzionali ad ottenere “ lunghe” e “ cale “ reali. Tavola 8.

NOTE ESPLICATIVE

1°-

Ci sono più accorgimenti, in questo utilizzo dei supporti limitrofi, ma fuori del modello. Uno tra i più validi, soprattutto in modelli lunghi e stretti, è quello impropriamente detto “ del punto falso”. Come sarà questa partenza? Vediamo: una volta posizionati orizzontalmente, sia il marmo sia il modello, su di essi si traccia l'asse centrale, la mezzeria; e si fissano in entrambi due capi- punto, 1 e 2: il primo alla base e il secondo alla testa delle due figure. Per trovare il punto 3, si opera a ritroso, dal marmo al modello, aprendo i compassi, sul punto 1 e 2, con un’ampiezza adeguata a lambire una superficie laterale del blocco: si fanno incrociare, le intersezioni, ad un livello predisposto oculatamente, distanza misurata, sia con la faccia anteriore, sia con quella posteriore, tale da comprendere, nel suo volume agiatamente la figura. ( Esempio concreto, se il parallelepipedo in questione fosse una vasca piena di acqua, l'idea di piano frontale è suggerita dalla superficie, e la statua ne sarebbe abbondantemente contenuta e sommersa dal suo volume ). Si continua fissando il punto 3 sul blocco, a partire quasi “fatti” e, susseguentemente il medesimo, si riporta sul corrispondente lato del modello, in misura debitamente ridotta, col triangolo di proporzione; indi, a seguire, tutti gli altri nel modo diretto già indicato. Il punto falso non è altro che un capo-punto fissato su di un supporto esterno, così come abbiamo fatto negli esempi precedenti, soprattutto quando dobbiamo smodellare una figura lunga e stretta.

NOTE 2° E 3°.

2°- operiamo sul triangolo rettangolo, aumentando ogni misura del modello descrivendo l’arco tangente. Ma se occasionalmente dobbiamo operare a rovescio, da una misura già imposta nel marmo, e quindi vi è la necessità di ridurla nel triangolo in maniera inversamente proporzionale (ingrandimento – riduzione ). Si opera così: l’apertura del compasso con l’ampiezza aumentata si porta sul segmento AB (ipotenusa), si stringe il compasso fino ad effettuare l’arco tangente, nel lato AC; questa è la misura ridotta.

3°- operiamo sul triangolo isoscele, si opera anche qui a ritroso, ma con un’evidente difficoltà: non essendoci l’arco tangente, ma un doppio passaggio da AC ad incontrare il lato AB, la misura ridotta va cercata, manovrando con i compassi. Altrimenti, si usa il quoziente di divisione, per rilevare facilmente le misure.

3°).Opero sul triangolo rettangolo ( sistema del..). Eseguire una statua maggiore del modello: Statua cm 180, più del doppio del modello che è di cm. 70. Tavola 9.

Sempre con il punteruolo, in A e B si segna l'altezza della statua, indi in B con ampiezza del compasso uguale a quella del modello, descrivo una semi circonferenza, alla quale si tiri la tangente AC, si avrà il triangolo rettangolo ABC. Ricordo che la tangente è perpendicolare al raggio nel punto di contatto. Il sistema è uguale a quello precedente nel rilevare i punti, e nell'avvio del lavoro iniziale; ma si opererà con una diversa impostazione dei compassi ( per ogni misura è necessario descrivere l'arco di tangente ). Ciò detto, ad ogni misura si farà muovere una punta del compasso su AB, finché si troverà un punto tale in cui, fermandoci, con l'altra punta si potrà descrivere un arco di cerchio tangente ad AC: allora allargando il compasso fino ad A ( sulla linea AB ) si avrà la misura da trasportare sul blocco. Così per tutte le infinite misure.

Di seguito, descrivo due metodi diversi nella fase di partenza, da alcuni utilizzato , al fine di completare la conoscenza di più costruzioni. Tavole 10, 11 , 12.

Perimetro, sulla lastra, intorno al modello

1^ fase): L'impostazione di avvio non è in superficie, bensì alla base del modello e del marmo. La loro postura è sempre orizzontale. Si "presenta" ( sovrapponendolo correttamente) il modello sulla lastra per esperire una prova di posizionamento: trovata la giusta posizione, viene segnato il perimetro intorno alla figura, si faccia attenzione che le misure dei lati corrispondano alle misure reali, da tradurre poi con il triangolo di proporzione (soprattutto quelle riferita all'altezza). Si toglie il modello e su uno dei lati maggiori del rettangolo - (raramente una figura è circoscritta in un quadrato: comunque, indicando "lato" intendiamo fianco) - si segnano tre punti, mediamente ripartiti nel perimetro, iniziando dallo stesso angolo comune ( dove incrociano i lati a 90°), all'altezza della testa oppure alla base (sarà così anche nel blocco). Questi punti chiave debbono avere lo stesso punto di partenza prima di segnare gli altri due, altrimenti le loro misure e collocazione saranno falsate ( il rapporto è tra due segmenti, la misura del blocco e quella del modello, così come si presentano). Perciò, se nel modello inizio da un angolo estremo, nella linea tracciata sul marmo sono obbligato ad iniziare nello stesso modo. Infatti, trattandosi di un rapporto proporzionale tra due grandezze (le altezze), se si fissano i punti a casaccio sulla prima linea perimetrale, diversi dall'ordine comune, si falsa il loro rapporto in scala. Proseguiamo con i punti sulla prima linea del piano lastra che saranno, con l'ausilio di una squadra, proiettati perpendicolarmente alla stessa, ma veicolati nel lato opposto alla linea data, come si può fare su un foglio da disegno, quando si tracciano due parallele. Non fissiamo ancora la SECONDA LINEA perimetrale, lasciando in sospeso il completamento della proiezione (si concludono, per il momento, le operazioni lastra-modello). La stessa PRIMA linea si traccia su una faccia del blocco, partendo da iniziali capi-punto comuni, trascritti in scala, riportati dal modello e considerando, anzi riproducendo, l'angolo perimetrale dianzi detto ( in ossequio alle altezze considerate, modello-statua). E' ovvio che nel blocco si debba tener conto della stessa distanze delle linee (perimetro) dagli spigoli, dovendo prefigurare un piano, che è lo stesso del modello. Infatti, ciò che dobbiamo fare, è individuare due linee parallele, poiché attraverso esse passa un piano. Se il marmo è un parallelepipedo regolare, con l'ausilio di una squadra, prima si proiettano ortogonalmente e in basso, fino allo spigolo del piano posteriore, i tre punti, dopodiché, da sotto il marmo, si fanno passare, sempre con l'ausilio della squadra, nell'altra faccia, tutte le proiezioni assunte dalla prima linea. Da queste direttrici si ricava, proiettando di nuovo le linee in alto verticalmente, la SECONDA LINEA DISEGNATA SUL MARMO, che dovrà essere parallela alla prima e traguardata ( i piani modello-statua dovranno avere lo stesso angolo con l'orizzonte). Per far ciò sulle proiezioni dianzi dette vanno portate alcune misure che individuano e confermano la seconda linea sul marmo. Lo si fa' o incrociando alcune misure prese dai punti della prima linea; oppure uguagliando la distanza della seconda linea dallo spigolo, riportandola, pari pari, dalla prima . Per individuare la seconda linea sul piano lastra, che abbiamo lasciato in sospeso, si procede a ritroso, cioè riducendo quella misura in scala, che avevamo dianzi fissata sul marmo. Così si utilizza tutto lo spessore del blocco, se il marmo da togliere non è eccessivo, partendo quasi fatti. Ovviamente si tiene conto del necessario spessore del marmo, adattando , a proprio agio, lo spazio intorno al MODELLO e utilizzando la mobilità dei lati a fianco della figura allargando, se è necessario, entrambe le linee di partenza 1^ e 2^ sulla lastra ( riparametrando solo le larghezze mai le altezze modello-statua). Fissati i punti di riferimento della SECONDA linea sul piano lastra, la tracciamo definitivamente, dopo aver riproporzionato la misura del marmo a quella del modello; ma contemporaneamente, traguardiamo le due linee predisposte nel marmo, controllando che il piano da esse prospettato, non risulti troppo sbilanciato rispetto al suo orizzonte ed a quello del modello. Riepilogando: abbiamo utilizzato, quando è possibile, tutta la larghezza del blocco ( distanza tra le sue due linee ), per fissare la SECONDA linea, sul piano lastra del modello. Si è proceduto a rovescio, cioè dal marmo: con il compasso si sono prese le distanze dei corrispettivi punti e riportate sulla lastra - in proporzione, a ridurre - segnando la seconda linea su di essa. Ricordiamoci che per due punti passa una retta. Sulle due linee parallele ai piani del marmo e del modello, si possono mettere infiniti punti; tanti quanti ne occorrono per facilitarci il lavoro. Comunque, fissati i primi tre punti sulle rette, possiamo segnare tutti quelli che desideriamo, utilizzando, ogni volta, tutte le misure che ci sono necessarie per tempestare di punti la statua.

EVITIAMO IL MARCHINGEGNO DIANZI DESCRITTO. 2^ FASE.

DOPO AVER SCANDAGLIATO IL BLOCCO E SCELTO DA QUALE PARTE INIZIARE, volendo utilizzare il sistema dianzi descritto, SI CAPOVOLGE IL MARMO ( piano posteriore in alto). Anche qui, si è preso in considerazione il piano posteriore, come nel precedente esempio. Scelto sulla lastra di appoggio l'apposito spazio, si individua il perimetro dove collocare il modello; subito dopo , nel corso maggiore della sua lunghezza, è segnata una retta e su essa si traccia il segmento A-B . Lo stesso, in scala, si traccia su una faccia del blocco IN ALTO, con la livella, partendo da un riferimento comune. Iniziando dal segmento segnato sul marmo, centrando i compassi sui punti A' e B', si segna il punto C', possibilmente alla stessa distanza dallo spigolo del segmento limitato dai precedenti due punti e sfruttando tutto o maggiormente lo spessore del marmo ( quasi fatti ) . Dopodiché, si riporta sulla lastra il punto C, in riduzione, ma operando a rovescio sul triangolo di proporzione, come si è già indicato precedentemente. Il modello è definitivamente collocato nel suo perimetro A. B . C. Tavola 13. Da notare che il punto C' sul blocco si segna agevolmente, sia coi compassi sia con il maranghino, essendo lo spessore da valicare pochissimo (la linea A'B' è in alto, molto vicina alla superficie, essendo il blocco rovesciato, con il piano anteriore adagiato al suolo). Fatto ciò, con la livella sul punto C' si traccia una retta parallela ad A' B', sulla quale è agevole segnare i punti chiave che possono facilitarci il lavoro. POI SI RIPOSIZIONA CORRETTAMENTE IL BLOCCO.

ESPLICITAZIONI:

Così, per meglio operare e non complicarci la vita, in questa tecnica poco usata, dove il piano di lavoro inizia nel piano posteriore e non in quello anteriore, è possibile ed auspicabile rovesciare, momentaneamente, il blocco. Con questo capovolgimento si possono rapportare, sia le due linee di partenza, traguardate, sia i capi punto iniziali ( A . B . C . ). Poi capovolgendo, come detto, il blocco, si evitano le difficoltà di passaggio delle squadre, da sotto, con il riporto dei punti dalla prima linea, oltreché i passaggi, a scavalcare, del maranghino. Tavole 14 e 15.

Come nella 1^ fase, il piano così trovato, deve, virtualmente, tagliare il blocco NEL PIANO POSTERIORE : nel senso che le due facce opposte (FIANCHI) possono ospitare l'una il segmento A-B , l'altra l'intersezione C. Entrambe alla conveniente distanza dagli spigoli del marmo, in maniera da sfruttare, al meglio, tutto lo spessore del marmo e per trovare un piano, A' - B'- C', conforme a quello individuato dai tre punti A-B-C del modello.

( Raccomandiamo, per facilitare il lavoro, che il punto C del modello dovrà essere fissato, utilizzando tutta la misura del marmo, partendo quasi “ fatti “ e determinandolo a rovescio, a ridurre, dall'intersezione C' del blocco. E’ sufficiente manovrare sulla lastra la seconda linea, portandola alla distanza voluta ).

4°) Eseguire una statua di grandezza minore del modello.

Ritorniamo ad operare sul triangolo isoscele. Sia A B l'altezza della statua ( supponiamo cm 50 ); centro in A e B con ampiezza di compasso uguale all'altezza del modello ( cm 150 ), si descrivono due archi che si intersecheranno in C ( Tavole 16 e 17 ), C -A- B è IL NOSTRO TRIANGOLO. Presa col compasso una qualsiasi misura uguale al modello, si faccia centro in C e si tracci un arco che incontri i lati CA e CB. Poi, da queste due intersezioni, A CHIUDERE l'apertura del compasso, ne misuriamo l'ampiezza.. Questa è la misura da riportarsi sul marmo, che è sempre quella di un segmento parallelo ad A B . Il proseguimento del lavoro è uguale alle due tecniche già descritte nei capitoli 2 e 3.

5°) Riproduzione delle statue in marmo in scala 1:1. IL PANTOGRAFO.

Per questo tipo di lavoro, a " ritratto", perché di grandezza uguale al modello, si adopera il pantografo, detto in gergo " macchinetta ". E' un braccio snodabile, in ottone, alla cui estremità è fissata, su un carrello, una punta di acciaio. Il braccio è imperniato su un'asta mobile e scorrevole, tanto in senso verticale che orizzontale: mentre il suo perno consente un movimento di rotazione ed è dotato di un fermo che a sua volta è fissato ad un regolo, che è stretto con un morsetto, ad una croce di legno. Questa va ad insediarsi, mediante tre puntali (grossi chiodi) acuminati, fissati alle estremità dei suoi bracci, in tre bullette forate nella capocchia: una è conficcate nel modello in un punto in cima alla testa; le altre due alla base del modello, comunque sul piano scelto. Nello stesso modo , in correlazione, detti punti sono intagliati e fissati nel marmo. Così come nel modello di gesso i puntali sono ospitati nei fori ricavati da tre chiodi detti bulletta e ivi infissi, gli stessi puntali della medesima crocetta, sono sempre ospitati nei bulletta, “bodete”, che sono fissati e cementati in nicchie intagliate nel marmo: dove, precedentemente si sono scalpellati dei piccoli incavi, all'interno dei quali si sono praticati tre fori, predisponendovi i tre capi-punto. I fori ricavati nelle nicchie sono fatti con il punteruolo. Nell'esecuzione del lavoro, si segue la prassi già descritta: scandaglio alcune misure di approccio, ecc...IL modello verrà tempestato di punti: si comincia a rilevare quelli più alti, lasciando una matita di " roba ", finché non se ne sarà ricavato lo sbozzo nelle sue dimensioni approssimative; indi si fisseranno quelli " a buono ", cioè reali. Per mettere i punti si prende una misura sul modello, con la punta di acciaio che scorre all'estremità del braccio, si riporta sul marmo, spostando in blocco tutto l'apparecchio. Il fermo sull'asta indicherà quanto marmo occorre cavare. Questa operazione dovrà essere ripetuta ogni qualvolta si porta una misura del modello sul marmo. Tavola 18.

Seguono altre tavole illustrative della materia trattata.

PANTOGRAFO. Metodo.

La partenza è data attraverso un piano comune, del modello e della statua, che di solito è quello più funzionale e che meglio si presta a posizionare la crocetta e quindi il pantografo: posizionamento atto a sfruttare tutte le possibilità di abbracciare con precisione tutte le parti e poter mettere i punti nel piano individuato. E desiderando mimare Michelangelo, per meglio cominciare a togliere il superfluo, che è il vero spirito della scultura. L'approccio alla sbozzatura dipende dagli atteggiamenti della figura, dalle sue sporgenze, rilievi e sotto squadra. Anche in questa che è una riproduzione dal vero, il concetto di piano è fondamentale e di solito modello e statua sono orizzontali come negli esempi precedentemente detti, e solo dopo si metterà la figura nella sua posizione eretta o progettata. Così come ci prefiguriamo o immaginiamo che il nostro intaglio avverrà nei confronti di due parallelepipedi. Anche qui vi sono due piani traguardati e a livello: perciò quando spostiamo la crocetta, spostiamo tutto l'apparato. E' come se trasferissimo dal modello al marmo lo stesso, identico, piano; e difatti è così: poiché con il braccio e la punta di acciaio si prende una misura sul modello e la si riporta, pari pari, sul blocco, ma l'effetto è come se fossimo fissi su un unica posizione: stanziali.

Per ottenere un ottimo risultato dobbiamo posizionare la crocetta, unica e certa guida, la quale ci consente, anche con prime misurazioni a scandaglio, una postura della figura che prefigura già, il modello-statua dentro un parallelepipedo che ha lo stesso volume del blocco. Insomma, questi deve poter contenere agevolmente la figura.

Cominciamo a rilevare i punti maggiormente in rilievo: siccome il blocco è ancora grezzo, la punta dell'asta non cadrà nella stessa profondità marcata dal punto e dal piano del modello ( il fermo dell'asta sollevato indica la quantità di “roba” da togliere). Comincia così lo sbozzo, facendo emergere via via le parti più in rilievo: significa che le misure portate lasceranno uno spessore di marmo in più, e i punti non saranno fissati definitivamente, “ a buono”. Si lascia lo spessore di una matita di “roba”, e partendo da un punto di vista frontale si arretra fino ad ottenere una forma o forme grossolane, una bozza, quasi composta di figure solide elementari.

Finito l'abbozzo, si comincia a mettere i punti definitivi, “ a bon”. Nel fissare questi. Si faccia attenzione non solo alla precisione, ma alla loro collocazione strategica: far sì che seguano i profili e la plasticità della figura, come nell'eseguire la precisa trama e l'ordito di un tessuto: il movimento non è molto dissimile dal tratteggio di un buon disegno, quando occorre dare plasticità, linearità e volume ad un qualsiasi oggetto. Solo che sul marmo lo si fa' con i ferri, seguendo, il tratto con la gradina e lo scalpello, favorendo quel bel modellato che già da' una prima idea della texture della statua , mentre essa si fa' via a via più somigliante.

ICONA MARMOREA

BIANCA MATERIA

PLASMATA DA UNA MANO IGNOTA.

ICONA ANTICA CHE DI CARRARA

SEI INTRISA

DI SECOLI E DI STORIA.

D'UN TRATTO

FIORISCI NEL NUDO MURO

DI UNA CASA.

NELL'ANIMA DI MARMO

CUSTODISCI LA VERITA'

E IL PRINCIPIO DELLA VITA.

L'ETERNO ABBRACCI

IN DIGNITOSO SILENZIO

ALMA VITTORIA CORDIVIOLA (estratto da "Poesie Incivili)

MONTAGNA MADRE

TRA CUPI VERDI

E GRIGI NUDI E ARSI

INCOMBE BIANCA

L'ONDA LUNGA SU MISEGLIA.

SULLE ALTE CIME

MAI VIOLATE PRIMA

STAN CONSUMANDO TEMPI DI RAPINA.

CAMBIANO VOLTO ALLA MONTAGNA

CHE DA SEMPRE ACCOMPAGNA

LA VITA E LA GENTE DI CARRARA.

OGGI,

APPARE EFFIMERO FONDALE

D'UN TEATRO SILENZIOSO ED OTTUSO.

LO SCEMPIO

SI VEDE DA Qui,,

est

Alma Vittoria Cordiviola (estratto da Poesie Incivili)

domenica 9 ottobre 2011

IL BISOGNO DI ARTE

IL BISOGNO ESTETICO DELL'UOMO.

Considerato il contesto primordiale nel quale si organizzò l'attività umana, non si esclude che essa si esplicò su innati bisogni essenziali: - nell'indagine sull'ambiente per assicurarsi migliori condizioni di vita ( conoscere per meglio corrispondere agli stimoli vitali ); - nello interrogarsi sulla propria esistenza, su ciò che ha dato origine alla vita; sul significato della morte ( all'aldilà ). Non è facile elencare una lista dei bisogni umani. “La psicologia caratterizza il bisogno nella carenza totale o parziale degli elementi di benessere innati e/o ambiti dalla persona. Alcuni fondamentali sono necessari alla sopravvivenza e sviluppo dell'essere individuale e sociale, quali l'alimentazione, la propria sicurezza e la miglior gradevolezza dell'esistenza; infine quella dell'affettività sessuale che costituisce l'essenza della prosecuzione della razza”.

Poiché l'uomo non è soltanto istinto e pura animalità, se così fosse non ci saremo mai evoluti. Dobbiamo considerare come le straordinarie bellezze dell'universo mondo lo abbiano ispirato, quale grande protagonista e intermediario, abbagliato, tra l'immenso spettacolo della volta del cielo e la natura incontaminata circostante; quando non è il grande mare a stupirlo, con i suoi infiniti orizzonti. Quali emozioni estetiche avranno provato quei primitivi? Quali pulsioni e facoltà spirituali si saranno attivate? La vita di allora certamente non piana, da reinventare giorno per giorno, determinò la naturale reazione di alleviare l'esistenza con il bisogno estetico: sicuramente il godimento contemplativo originò l'attività artistica, avendo come prima fonte la natura che è in grado di impressionare i singoli esseri, elevandoli spiritualmente, così come tutti gli aspetti più belli ancor oggi ci rasserenano. “ Il bello è qualcosa che ha forma, quindi tra perfezione e armonia” E. Kant. Fu grazie a questo appagamento che l'uomo poté superare la barbarie e percorrere più velocemente il binario della civiltà. Oltre a ciò, nell'epoca considerata, le prime esperienze espressive orbitavano, tutte, nelle misere pratiche del ristretto gruppo della tribù. Quindi le prime forme artistiche nascono con l'uomo stesso; nascono dalla realtà e dalla vita stessa, stimolando una spiritualità contaminante in tutti i luoghi abitati. Lo provano i numerosi oggetti a carattere estetico, quantunque modestissimi caratterizzati, sempre, dalla funzionalità e utilità del manufatto. Di fatto però, “ il sentimento del bello non va confuso con il piacevole, che è invece collegato alla reale esistenza dell'oggetto”. E. Kant. E' ovvio che la potenza produttiva, come il concetto del bello, segue lo sviluppo delle civiltà, indispensabili per il maturare delle condizioni di istruzioni, esperienza e, in determinate condizioni socio-economiche, il genio della mente e l'intelligenza della mano. Infine, “ il bello è ciò che piace universalmente, condiviso da tutti, senza che sia sottomesso a qualche concetto o ragionamento, ma vissuto spontaneamente come bello”. E. Kant.

Nasce così l'arte come espressione di regole genuine, si è tentati di dire artigianali, in continua lotta con l'innovazione. Il bello si ha quando nelle cose si trovano armonia e giuste proporzioni. “La bellezza è qualità percepite che suscitano sensazioni piacevoli che attribuiamo a concetti, oggetti, animali o persone nell'universo osservato, che si sente istantaneamente durante l'esperienza, che si sviluppa spontaneamente e tende a collegarsi ad un contenuto emozionale positivo, in seguito ad un rapido paragone effettuato consciamente od inconsciamente, con un canone di riferimento interiore che può essere innato oppure acquisito per istruzione o per consuetudine sociale”. E. Kant. “....l'ordine e l'armonia , mimesi naturalistica, valutabili per il piacere visivo che producono , valgono in quanto ripetono rapporti e leggi della natura e del corpo umano”. .. ..G.C. ARGAN. Diamo all'artigianato ciò che è dell'artigianato, che ha, da un lato, per sua destinazione e uso, almeno il privilegio di essere libero e affrancato da tutti quei condizionamenti che l'arte moderna impone, con tutte quelle sue astrusità espressive, che si nascondono dietro il nulla imposto dall'anarchia compositiva e “l'eccelso” materiale dello straccivendolo. Arte artigianale servile? Anche l'arte classica lo è, se comandata dalla religione, dal Principe, dal mercante? No! Perché l'artista puro non è mai stato asservito. E come il buon artigiano mantiene la capacità di trasmettere emozioni, che costituiscono un vero linguaggio. Poiché l'arte nel suo significato più ampio di espressione estetica, comprende ogni attività umana creativa, svolta singolarmente o collettivamente. Purtroppo, l'arte classica è la sola che è rimasta, in tutti i tempi, fonte inesauribile di emozione estetica. Oppure è considerata servile in quanto utile a qualcuno o a qualcosa nel risponde ad una precisa esigenza o rappresentazione di un ideale (“l'arte esprime la bellezza morale e spirituale mediante la bellezza fisica”. Cousin). Certo il pericolo è sempre incombente, quando un'opera è portata a buon fine con una tecnica impeccabile e rispondente alla commessa richiesta. Ma se il committente fosse appunto “quell'idea” nata dai lombi di quelle tante divinità, oggi imperanti, e liberamente prigioniere solo dell'oligarchia dei galleristi e speculatori vari, quanto del “vile danaro per ogni moccio” , obbligatoriamente dato a chi, politicamente corretto, è contro l'arte servile? Una cosa è certa, escludendo l'arte con la - A - maiuscola, “ l'artigianato rappresenta uno dei pochissimi attori di continuità culturale nella storia e nel costume di un popolo, nell'espressione di una creatività che si fonda sull'intelligenza della mano di cui la destrezza è parte, e che ancora dipende dall'approvazione del senso estetico.”

La tecnica è utilissima sia per meglio governare la propria sensibilità ed ampliare la possibilità di riprodurre tutto ciò che è fonte di ispirazione e costituisce la vera originalità di ogni artista nella sua personale distinzione. Ciò riguarda l'artista puro, ma senza tecnica come si difende l'originalità dell'ispirazione? Come si giustificano i tanti capolavori che spesso ammiriamo? Gli è che si ha da concionare solo di riproduzioni, per lo più brutte, escludendo quell'abilissima tecnica che sa' perfettamente interpretare l'idea dell'artista e non ne mortifica né la libera espressione di lui né l'armonia e la sostanziale poesia dell'opera. La storia delle botteghe carraresi ne è una testimonianza storica inconfutabile. Il buon artigiano ha questo compito interpretativo, ma oltre il virtuosismo nessuno può negare il sorgere di alcune rare genialità. Nel bene e nel male tutte le opere dell'uomo hanno un senso: la natura ed il godimento contemplativo che ispirano la creatività artistica; l'utilità del lavoro dell'artigiano estroso e le sue stesse modeste riproduzioni. Nel contesto delle attività umane, tutte queste rappresentano uno stile o la particolare realtà che le hanno ispirate, affidando loro la vocazione di rappresentare una funzione o di soddisfare bisogni, che esprimono i gusti di un'epoca e ne rappresentano una concreta testimonianza.

Avanguardismo e astrattismo, nelle loro rappresentazioni di disordine e disarmonia, non rappresentano sempre un linguaggio compreso e condiviso; ciò non significa che non vi siano, in questi movimenti, anche opere pregevoli. Quindi, ritorniamo al punto di partenza, quando ci troviamo di fronte ad un codice incomprensibile e ognuno di noi può darvi la sua occasionale interpretazione. Riusciamo, invece, a condividere o comprendere quasi tutto, dei moltissimi studi del moderno linguaggio visivo, che sono studi della percezione visiva, del segno, delle superfici, il colore, il volume e la luce; e poi lo spazio la composizione, le tecniche, ecc. ecc.

L'anatema di oggi, è quello smisurato ego che disturba, quel “ solo concepimento dell'idea”, imperitura, universale, indiscutibile (perché, in alcuni casi, sfida solo i posteri); oppure l'emozione ed il godimento è solo del fautore. E l'arte della provocazione è un'arte al di sopra di tutto e di tutti: fuorché dalla pubblicità, che dà notorietà, che a sua volta dà successo; dal quale sorgono stima, onore, gloria e ricchezza. Gli Dei sono avvisati. La critica seria si adegui, il popolo pure.

E' quel Fiat, quel Deus: quell'attimo e quella luce Divina, che solo alcuni eletti possiedono, con lo “spotico” predominio delle idee: idee che però non si realizzano “ se non vi sono quegli stradivari che mettono a posto le loro, tante, magagne “. Tant'è che il mestierante e l'artigiano, con grande sensibilità e generosità, hanno saputo interpretare, spesso da piccoli modelli malfatti, grandiosi capolavori. E' questa la vera storia delle botteghe Carraresi.

La tecnica è indispensabile se ha il dono dell'umiltà e la capacità di immedesimarsi nell'idea dell'autore: ci riferiamo a quella sensibilità, anch'essa distinta forma d'arte che sa' esprimere, con il linguaggio della poesia, l'originalità dell'ispirazione. Perciò non riusciamo a dimenticare l'idea del “bello obiettivo”, così diffuso nella natura e nella vita, che è nella composizione dell'armonia cosmica e nell'ordine della disposizione del creato. Avvertiamo che esso equivale a serenità e bellezza e contrario ad ogni bruttura, al di là del tema religioso e dell'origine di ogni cosa. Al contrario l'arte moderna, in gran parte della sua infinita produzione, disdegna qualsiasi regola o canone compositivo. Disdegna altre sì ogni giudizio critico, quand'anche fosse quello che gli riconosce una piena libertà espressiva. Nel modo siffatto gli autori costringono l'universalità dell'arte a deformarsi, ad umiliarsi, spesso annichilendosi secondo le esigenze di fortuite e sgangherate originalità che rappresentano un eufemismo per non dire che trattasi solo di provocazione: o meglio un piegarsi della socialità universale all'opera di un LUI o di un LORO. L'individuo oggi ha la capacità di essere singolo individuo e contemporaneamente collettivo. L'uomo collettivo è giustificato a concepire l'arte come la nuova coscienza collettiva del nuovo mondo. Se avessimo la capacità di comunicare con un linguaggio comprensibile a tutti - un codice e realtà maggiormente condivise - oltre a migliorare le generali relazioni, avremo una coscienza globale nei confronti di comuni interessi. Il sapere collettivo consente di cogliere meglio ogni segno e movimento sociale o artistico. E' per questo che l'arte si gloria sempre del suo passato anche il più remoto ed è fonte inesauribile di emozione estetiche per tutti: archetipo e memoria a cui si ricorrere nei periodi di decadenza.

L'ammirazione extra arte verso l'artigianato è benvoluta nei confronti di un oggetto ben fatto, funzionale ( utilizzo e gradimento primario ).

Riflettiamo su un qualsiasi oggetto utile, e anche alla sua forma che si ripete più volte, modulo, alla sua applicazione nella composizione modulare, che può assumere valore connotativo in progettazione complesse ed eleganti design; ma può descrivere solamente l'oggetto nel suo uso comune, quotidiano, e quindi denotarsi. Abbiamo in mente il mortaio asservito al pestare, ma che il designer industriale ne ha colto tutte le suggestive forme elementari, riempiendo di stucchi colorati i vuoti e, giocando con l'accostamento delle forme, ha ben distinto la loro figura dallo sfondo, ottenendo le cosiddette figure ambigue, dove si percepisce ora una immagine ora un'altra, alternativamente. Questa costruzione modulare si è fatta per i pavimenti e per i rivestimenti esterni e/o interni.

E' sorprendente che Carrara, una città permeata da un'antica tradizione artigianale e con un passato artistico notevole, non abbia conservato una forte coscienza di sé, riducendosi ad una funzione marginale dell'arte e dell'artigianato d'arte: solo di appendice commerciale e mimesi meccanica. Salvo lodevoli eccezioni, si è passati dalle “botteghe” di un tempo agli odierni bottegai, venditori di brutte opere. Oltre l'innovazione, dove è finita quella cultura che sola è rappresentativa del futuro dell'artigianato. Artigianato come unico fattore di continuità culturale nella storia e nel costume di un popolo: di grande innovazione sì, ma contemporaneamente espressione di un creatività che tramanda di sé componenti etniche, sociali, estetiche, economiche e religiose; tutte espressioni di una società sinceramente rivoluzionaria e indomabile.

Nei momenti di grande sconforto non è facile ripensare Carrara e la sua gente, il ritmo materico dei laboratori sparsi nei vari borghi e ambienti (posti), veri luoghi della memoria ( quel ponte, quella chiesa, il particolare palazzo). Tutti ormai soggetti a mutazioni e monotonia e malinconicamente persi, persino dalle vivacità vocianti dei suoi “bardassi”. Serpeggia qua e là ombre di una solitudine uggiosa senza neppure il conforto dei vecchi lampioni scomparsi nel tempo.

Riemergono, a contrasto, come fantasmi della memoria, le consunte immagini dello stuolo degli antichi lavoranti: scalpellini, ornatisti, scultori...., via via che il tintinnio dei ferri scema dentro di noi. Forti si sentono ancora i lazzi degli sfottò, che maturavano i novizi portandoli alla padronanza del mestiere. La restante arte prova ad affacciarsi dai vicoli bui, oscuri perché senz'anima; ché devitalizzati e senza più identità: dove lo storico non è più storico ed il Centro non è più tale.

Allora lo sguardo volge lassù, verso quella montagna imponente e diafana che da sempre ha segnato il destino delle sue genti. Volge lassù verso quello storico compendio di blocchi sparsi: informi, abbozzati, squadrati, che ancora portano dentro di sé il risuonare di martelli e scarpelli. Una Carrara ricca dei suoi tanti mestieri, gelosa dei suoi saperi e delle sue scuole-bottega, è amata per la visibilità delle sue opere ben fatte (a regola d'arte). Una grande città perché ha dotato, di una superiore intelligenza, la mano di un esercito di artigiani.

Fuori dalle gelosie e dalla concorrenza, una risposta gli artigiani sono tenuti a darla:alla tradizione al centro storico, alla loro sopravvivenza.

C'è bisogno di condividere esperienze, visibilità, minori costi ed un cartello che rappresenti le produzioni lapidee presenti nel territorio.

Una vetrina nel Centro Storico, con esposizioni qualificate e permanenti, abbinate ad un turismo selezionato, potrebbero essere una prima risposta.

Mi ha colpito un sunto di E.Repetti : “Nella maggior parte dei comunelli , il complesso dei quali forma la comunità di Carrara, i principali abitanti riunironsi in società sotto il nome di VICINANZA,

acquistarono in comune degli agri, frantoi, e molini, ne affidarono l'amministrazione ad un agente amovibile, e si obbligarono ciascuno verso tutti, e tutti verso ciascuno.....”.

Artigianato, Commercio e Turismo potrebbero unitariamente, con l'aiuto di contributi Europei Nazionali ecc..ecc...

Considerato il contesto primordiale nel quale si organizzò l'attività umana, non si esclude che essa si esplicò su innati bisogni essenziali: - nell'indagine sull'ambiente per assicurarsi migliori condizioni di vita ( conoscere per meglio corrispondere agli stimoli vitali ); - nello interrogarsi sulla propria esistenza, su ciò che ha dato origine alla vita; sul significato della morte ( all'aldilà ). Non è facile elencare una lista dei bisogni umani. “La psicologia caratterizza il bisogno nella carenza totale o parziale degli elementi di benessere innati e/o ambiti dalla persona. Alcuni fondamentali sono necessari alla sopravvivenza e sviluppo dell'essere individuale e sociale, quali l'alimentazione, la propria sicurezza e la miglior gradevolezza dell'esistenza; infine quella dell'affettività sessuale che costituisce l'essenza della prosecuzione della razza”.

Poiché l'uomo non è soltanto istinto e pura animalità, se così fosse non ci saremo mai evoluti. Dobbiamo considerare come le straordinarie bellezze dell'universo mondo lo abbiano ispirato, quale grande protagonista e intermediario, abbagliato, tra l'immenso spettacolo della volta del cielo e la natura incontaminata circostante; quando non è il grande mare a stupirlo, con i suoi infiniti orizzonti. Quali emozioni estetiche avranno provato quei primitivi? Quali pulsioni e facoltà spirituali si saranno attivate? La vita di allora certamente non piana, da reinventare giorno per giorno, determinò la naturale reazione di alleviare l'esistenza con il bisogno estetico: sicuramente il godimento contemplativo originò l'attività artistica, avendo come prima fonte la natura che è in grado di impressionare i singoli esseri, elevandoli spiritualmente, così come tutti gli aspetti più belli ancor oggi ci rasserenano. “ Il bello è qualcosa che ha forma, quindi tra perfezione e armonia” E. Kant. Fu grazie a questo appagamento che l'uomo poté superare la barbarie e percorrere più velocemente il binario della civiltà. Oltre a ciò, nell'epoca considerata, le prime esperienze espressive orbitavano, tutte, nelle misere pratiche del ristretto gruppo della tribù. Quindi le prime forme artistiche nascono con l'uomo stesso; nascono dalla realtà e dalla vita stessa, stimolando una spiritualità contaminante in tutti i luoghi abitati. Lo provano i numerosi oggetti a carattere estetico, quantunque modestissimi caratterizzati, sempre, dalla funzionalità e utilità del manufatto. Di fatto però, “ il sentimento del bello non va confuso con il piacevole, che è invece collegato alla reale esistenza dell'oggetto”. E. Kant. E' ovvio che la potenza produttiva, come il concetto del bello, segue lo sviluppo delle civiltà, indispensabili per il maturare delle condizioni di istruzioni, esperienza e, in determinate condizioni socio-economiche, il genio della mente e l'intelligenza della mano. Infine, “ il bello è ciò che piace universalmente, condiviso da tutti, senza che sia sottomesso a qualche concetto o ragionamento, ma vissuto spontaneamente come bello”. E. Kant.

Nasce così l'arte come espressione di regole genuine, si è tentati di dire artigianali, in continua lotta con l'innovazione. Il bello si ha quando nelle cose si trovano armonia e giuste proporzioni. “La bellezza è qualità percepite che suscitano sensazioni piacevoli che attribuiamo a concetti, oggetti, animali o persone nell'universo osservato, che si sente istantaneamente durante l'esperienza, che si sviluppa spontaneamente e tende a collegarsi ad un contenuto emozionale positivo, in seguito ad un rapido paragone effettuato consciamente od inconsciamente, con un canone di riferimento interiore che può essere innato oppure acquisito per istruzione o per consuetudine sociale”. E. Kant. “....l'ordine e l'armonia , mimesi naturalistica, valutabili per il piacere visivo che producono , valgono in quanto ripetono rapporti e leggi della natura e del corpo umano”. .. ..G.C. ARGAN. Diamo all'artigianato ciò che è dell'artigianato, che ha, da un lato, per sua destinazione e uso, almeno il privilegio di essere libero e affrancato da tutti quei condizionamenti che l'arte moderna impone, con tutte quelle sue astrusità espressive, che si nascondono dietro il nulla imposto dall'anarchia compositiva e “l'eccelso” materiale dello straccivendolo. Arte artigianale servile? Anche l'arte classica lo è, se comandata dalla religione, dal Principe, dal mercante? No! Perché l'artista puro non è mai stato asservito. E come il buon artigiano mantiene la capacità di trasmettere emozioni, che costituiscono un vero linguaggio. Poiché l'arte nel suo significato più ampio di espressione estetica, comprende ogni attività umana creativa, svolta singolarmente o collettivamente. Purtroppo, l'arte classica è la sola che è rimasta, in tutti i tempi, fonte inesauribile di emozione estetica. Oppure è considerata servile in quanto utile a qualcuno o a qualcosa nel risponde ad una precisa esigenza o rappresentazione di un ideale (“l'arte esprime la bellezza morale e spirituale mediante la bellezza fisica”. Cousin). Certo il pericolo è sempre incombente, quando un'opera è portata a buon fine con una tecnica impeccabile e rispondente alla commessa richiesta. Ma se il committente fosse appunto “quell'idea” nata dai lombi di quelle tante divinità, oggi imperanti, e liberamente prigioniere solo dell'oligarchia dei galleristi e speculatori vari, quanto del “vile danaro per ogni moccio” , obbligatoriamente dato a chi, politicamente corretto, è contro l'arte servile? Una cosa è certa, escludendo l'arte con la - A - maiuscola, “ l'artigianato rappresenta uno dei pochissimi attori di continuità culturale nella storia e nel costume di un popolo, nell'espressione di una creatività che si fonda sull'intelligenza della mano di cui la destrezza è parte, e che ancora dipende dall'approvazione del senso estetico.”

La tecnica è utilissima sia per meglio governare la propria sensibilità ed ampliare la possibilità di riprodurre tutto ciò che è fonte di ispirazione e costituisce la vera originalità di ogni artista nella sua personale distinzione. Ciò riguarda l'artista puro, ma senza tecnica come si difende l'originalità dell'ispirazione? Come si giustificano i tanti capolavori che spesso ammiriamo? Gli è che si ha da concionare solo di riproduzioni, per lo più brutte, escludendo quell'abilissima tecnica che sa' perfettamente interpretare l'idea dell'artista e non ne mortifica né la libera espressione di lui né l'armonia e la sostanziale poesia dell'opera. La storia delle botteghe carraresi ne è una testimonianza storica inconfutabile. Il buon artigiano ha questo compito interpretativo, ma oltre il virtuosismo nessuno può negare il sorgere di alcune rare genialità. Nel bene e nel male tutte le opere dell'uomo hanno un senso: la natura ed il godimento contemplativo che ispirano la creatività artistica; l'utilità del lavoro dell'artigiano estroso e le sue stesse modeste riproduzioni. Nel contesto delle attività umane, tutte queste rappresentano uno stile o la particolare realtà che le hanno ispirate, affidando loro la vocazione di rappresentare una funzione o di soddisfare bisogni, che esprimono i gusti di un'epoca e ne rappresentano una concreta testimonianza.

Avanguardismo e astrattismo, nelle loro rappresentazioni di disordine e disarmonia, non rappresentano sempre un linguaggio compreso e condiviso; ciò non significa che non vi siano, in questi movimenti, anche opere pregevoli. Quindi, ritorniamo al punto di partenza, quando ci troviamo di fronte ad un codice incomprensibile e ognuno di noi può darvi la sua occasionale interpretazione. Riusciamo, invece, a condividere o comprendere quasi tutto, dei moltissimi studi del moderno linguaggio visivo, che sono studi della percezione visiva, del segno, delle superfici, il colore, il volume e la luce; e poi lo spazio la composizione, le tecniche, ecc. ecc.

L'anatema di oggi, è quello smisurato ego che disturba, quel “ solo concepimento dell'idea”, imperitura, universale, indiscutibile (perché, in alcuni casi, sfida solo i posteri); oppure l'emozione ed il godimento è solo del fautore. E l'arte della provocazione è un'arte al di sopra di tutto e di tutti: fuorché dalla pubblicità, che dà notorietà, che a sua volta dà successo; dal quale sorgono stima, onore, gloria e ricchezza. Gli Dei sono avvisati. La critica seria si adegui, il popolo pure.

E' quel Fiat, quel Deus: quell'attimo e quella luce Divina, che solo alcuni eletti possiedono, con lo “spotico” predominio delle idee: idee che però non si realizzano “ se non vi sono quegli stradivari che mettono a posto le loro, tante, magagne “. Tant'è che il mestierante e l'artigiano, con grande sensibilità e generosità, hanno saputo interpretare, spesso da piccoli modelli malfatti, grandiosi capolavori. E' questa la vera storia delle botteghe Carraresi.

La tecnica è indispensabile se ha il dono dell'umiltà e la capacità di immedesimarsi nell'idea dell'autore: ci riferiamo a quella sensibilità, anch'essa distinta forma d'arte che sa' esprimere, con il linguaggio della poesia, l'originalità dell'ispirazione. Perciò non riusciamo a dimenticare l'idea del “bello obiettivo”, così diffuso nella natura e nella vita, che è nella composizione dell'armonia cosmica e nell'ordine della disposizione del creato. Avvertiamo che esso equivale a serenità e bellezza e contrario ad ogni bruttura, al di là del tema religioso e dell'origine di ogni cosa. Al contrario l'arte moderna, in gran parte della sua infinita produzione, disdegna qualsiasi regola o canone compositivo. Disdegna altre sì ogni giudizio critico, quand'anche fosse quello che gli riconosce una piena libertà espressiva. Nel modo siffatto gli autori costringono l'universalità dell'arte a deformarsi, ad umiliarsi, spesso annichilendosi secondo le esigenze di fortuite e sgangherate originalità che rappresentano un eufemismo per non dire che trattasi solo di provocazione: o meglio un piegarsi della socialità universale all'opera di un LUI o di un LORO. L'individuo oggi ha la capacità di essere singolo individuo e contemporaneamente collettivo. L'uomo collettivo è giustificato a concepire l'arte come la nuova coscienza collettiva del nuovo mondo. Se avessimo la capacità di comunicare con un linguaggio comprensibile a tutti - un codice e realtà maggiormente condivise - oltre a migliorare le generali relazioni, avremo una coscienza globale nei confronti di comuni interessi. Il sapere collettivo consente di cogliere meglio ogni segno e movimento sociale o artistico. E' per questo che l'arte si gloria sempre del suo passato anche il più remoto ed è fonte inesauribile di emozione estetiche per tutti: archetipo e memoria a cui si ricorrere nei periodi di decadenza.

L'ammirazione extra arte verso l'artigianato è benvoluta nei confronti di un oggetto ben fatto, funzionale ( utilizzo e gradimento primario ).

Riflettiamo su un qualsiasi oggetto utile, e anche alla sua forma che si ripete più volte, modulo, alla sua applicazione nella composizione modulare, che può assumere valore connotativo in progettazione complesse ed eleganti design; ma può descrivere solamente l'oggetto nel suo uso comune, quotidiano, e quindi denotarsi. Abbiamo in mente il mortaio asservito al pestare, ma che il designer industriale ne ha colto tutte le suggestive forme elementari, riempiendo di stucchi colorati i vuoti e, giocando con l'accostamento delle forme, ha ben distinto la loro figura dallo sfondo, ottenendo le cosiddette figure ambigue, dove si percepisce ora una immagine ora un'altra, alternativamente. Questa costruzione modulare si è fatta per i pavimenti e per i rivestimenti esterni e/o interni.

E' sorprendente che Carrara, una città permeata da un'antica tradizione artigianale e con un passato artistico notevole, non abbia conservato una forte coscienza di sé, riducendosi ad una funzione marginale dell'arte e dell'artigianato d'arte: solo di appendice commerciale e mimesi meccanica. Salvo lodevoli eccezioni, si è passati dalle “botteghe” di un tempo agli odierni bottegai, venditori di brutte opere. Oltre l'innovazione, dove è finita quella cultura che sola è rappresentativa del futuro dell'artigianato. Artigianato come unico fattore di continuità culturale nella storia e nel costume di un popolo: di grande innovazione sì, ma contemporaneamente espressione di un creatività che tramanda di sé componenti etniche, sociali, estetiche, economiche e religiose; tutte espressioni di una società sinceramente rivoluzionaria e indomabile.

Nei momenti di grande sconforto non è facile ripensare Carrara e la sua gente, il ritmo materico dei laboratori sparsi nei vari borghi e ambienti (posti), veri luoghi della memoria ( quel ponte, quella chiesa, il particolare palazzo). Tutti ormai soggetti a mutazioni e monotonia e malinconicamente persi, persino dalle vivacità vocianti dei suoi “bardassi”. Serpeggia qua e là ombre di una solitudine uggiosa senza neppure il conforto dei vecchi lampioni scomparsi nel tempo.

Riemergono, a contrasto, come fantasmi della memoria, le consunte immagini dello stuolo degli antichi lavoranti: scalpellini, ornatisti, scultori...., via via che il tintinnio dei ferri scema dentro di noi. Forti si sentono ancora i lazzi degli sfottò, che maturavano i novizi portandoli alla padronanza del mestiere. La restante arte prova ad affacciarsi dai vicoli bui, oscuri perché senz'anima; ché devitalizzati e senza più identità: dove lo storico non è più storico ed il Centro non è più tale.

Allora lo sguardo volge lassù, verso quella montagna imponente e diafana che da sempre ha segnato il destino delle sue genti. Volge lassù verso quello storico compendio di blocchi sparsi: informi, abbozzati, squadrati, che ancora portano dentro di sé il risuonare di martelli e scarpelli. Una Carrara ricca dei suoi tanti mestieri, gelosa dei suoi saperi e delle sue scuole-bottega, è amata per la visibilità delle sue opere ben fatte (a regola d'arte). Una grande città perché ha dotato, di una superiore intelligenza, la mano di un esercito di artigiani.

Fuori dalle gelosie e dalla concorrenza, una risposta gli artigiani sono tenuti a darla:alla tradizione al centro storico, alla loro sopravvivenza.

C'è bisogno di condividere esperienze, visibilità, minori costi ed un cartello che rappresenti le produzioni lapidee presenti nel territorio.

Una vetrina nel Centro Storico, con esposizioni qualificate e permanenti, abbinate ad un turismo selezionato, potrebbero essere una prima risposta.

Mi ha colpito un sunto di E.Repetti : “Nella maggior parte dei comunelli , il complesso dei quali forma la comunità di Carrara, i principali abitanti riunironsi in società sotto il nome di VICINANZA,

acquistarono in comune degli agri, frantoi, e molini, ne affidarono l'amministrazione ad un agente amovibile, e si obbligarono ciascuno verso tutti, e tutti verso ciascuno.....”.

Artigianato, Commercio e Turismo potrebbero unitariamente, con l'aiuto di contributi Europei Nazionali ecc..ecc...

COMPOSIZIONE

LA COMPOSIZIONE

FORME CHIUSE FORME APERTE