LA PIETRA RACCONTA IL LINGUAGGIO DEI SEGNI.

Ognuno di noi ha percorso un comune cammino insieme ai suoi simili, ha arricchito le proprie conoscenze e il proprio linguaggio; ha vissuto in più luoghi e accumulato esperienze, ricevuto impressioni, nutrendosi di nozioni e sensazioni, spiritualmente, dentro una infinità di cose e luoghi. Eppure, ognuno è diverso: nell'esaminare un oggetto, nel selezionare un suono. Alcune voci o suoni ci sono familiari, alcuni li selezioniamo per la loro musicalità altri li ignoriamo o allontaniamo con fastidio perchè solo rumorosi. Così è per i colori, linee, plasticità e spazialità. Ma siamo abbastanza educati per ascoltare buona musica, e saper vedere e/o leggere un'opera d'arte e un buon libro; o non lo siamo perchè distratti da altro? Dal diverso, da una infinità di luoghi comuni, alla ricerca di un consenso che è si in linea con il linguaggio corrente, ma banalmente stereotipato: cioè in contrasto con tutte quelle attitudini che sono parte integrante della nostra capacità di esprimerci, a dispetto di uno stile personale e di un buon formalismo espressivo. Eppure una moltitudine di segni, linguaggi (codici) sono comuni, sono parte di consuetudini consolidate che, storicizzandosi, ci hanno coinvolto quotidianamente: stupisce il contrasto con molta della attività sociale e della produzione artistica, quando si vuole solo stupire o provocare brutalmente, aprendo ferite dolorose, esclusivamente volte a stupire e impressionare; a fissare personalismi liberticidi, per comprimere, attitudini e comportamenti espressivi genuini; spesso, tutto ciò è sconcertante.

Mi è venuta questa tiritera nel corso della mia attività di scultore, ispirato anche dalla passione nel ricercare pietre particolari ( nel sasso Michelangelo vede la forma e nell'opera incompiuta infinite possibilità di soluzione: dentro ogni blocco di marmo esistono infinite forme ). Già in molte pietre, ignorate dai più, ognuno vi può trovare molteplici significati; un segno, che può essere arricchito con poche o molte modifiche, a seconda dell'estro. E' possibile dire che la storia si respira in ogni pietra; molto spesso tra quelle che si trovano nel corso dei fiumi, nei dirupi, perfino nelle discariche, soprattutto se i materiali di risulta provengono da case vecchie. Perciò ripropongo l'iniziale dilemma: cosa dire (con idee chiare); come dirlo (quale linguaggio usare), come ritrovare intuizione e spontaneità; ben sapendo che la percezione visiva e l'elaborazione sono legati all'intuizione al pari dell'esperienza personale: ognuno vede ciò che sa' ed esprime ciò che gli è più caro negli intimi pensieri. Quando noi osserviamo un disegno o una qualsiasi forma, lo misuriamo con un nostro modello personale, poichè tale modello è la forma più semplice da noi interiorizzata ed a questa facciamo derivare tutte le possibili varianti. Quindi, non osserviamo passivamente un soggetto, ma facciamo riferimento a modelli preesistenti in noi, affidando ad essi, la riconoscibiità delle cose esterne; e se nelle forme vi sono mancanze o elementi di disturbo tendiamo a riorganizzarle o a riconfigurarle in un processo di unificazione. In quei modelli stanno le radici della spontaneità.

Poniamoci il dilemma riguardo al nostro tema : se le immagini hanno un'enorme portata comunicativa, come renderle più esplicite, universali, caricandole di una forte creatività? Ciò fuori da ogni sciocca provocazione o insipide performance, ma per aprirle ad una più umana e naturale possibilità, onde poter meglio interpretare e saper leggere un'immagine, scomponendone anche i singoli elementi nella loro descrizione denotativa e nel loro significato e valore connotativo. Escludiamo, le banalità, dal momento creativo e dalle idee: fuori dalle speculazioni almeno nell'attimo del concepimento e/o dall'intuizione genuina. Le varie tribù dei mercenari corrodono anche i sentimenti più puri.

Impariamo ad osservare le cose intorno a noi, i sintomi estetici che esse promanano e costruiamo dentro di noi dei modelli, semplificando ciò che abbiamo osservato: spesso, facciamo finta di vedere, ma in realtà vediamo tutto senza vedere nulla. Penso ad un sasso, che porta i segni di un suo particolare percorso, dovuti all'usura in una località o al tempo trascorso e all'utilizzo che ne è stato fatto. Molte persone vedono solo una comune pietra abbandonata. Mentre altre notano dei segni particolari che eccitano la loro fantasia. E' pur vero che ognuno vede ciò che sà ed esprime ciò che meglio sente e conosce; ma con quanta capacità sappiamo esprimere tanta o poca spiritualità? Un segno può essere qualsiasi cosa o stimolare qualsiasi.....idea. Quanta spontaneità e semplicità nei segni di un bambino, e in quelli degli uomini primitivi; fino alle illustrazioni simboliche delle icone marmoree (Maestà): dovute all'ostensione dei simboli sacri, in immagini confortanti e rassicuranti. Sono linguaggi semplici, di getto, permeati di un profonda spiritualità. Non lo sono, altrettanto, quelli che assumono a modello la nostra realtà, spesso la nuda quotidianità, dai quali ci lasciamo attraversare, inconsciamente, nella sola gestione dei bisogni essenziali e nei percorsi che dobbiamo fare, e di vita, e di lavoro. Perfino dalla assurdità della pubblicità, da tutta la pubblicistica in genere, compresa quella cartellonistica. Siamo immersi in questa quotidianeità, a tal punto che quasi ignoriamo le naturali bellezze dell'ambiente circostante; e ci complichiamo la vita, la intristiamo e, nel comunicare, usiamo codici perversi, oggetti-immagine, poichè il perfòrmable dei "notori" di oggi sono, in fieri, l'onnipotenza dell'idea: compiuta, eterna e immodificabile, effimera; oltre l'uomo e la sua ragione di essere. Al contario, più semplice è il segno meglio viene colto e visualizzati (memorizzato): la chiarezza della composizione e dello stile rappresenta il massimo della espressività. In fondo in fondo, non è così? Ogni forma, in natura e/o nella nostra mente è riconducibile a forme geometriche elementari, arhetipi. ( E deviando dal senso della scansione originale Michelangiolesca, pur rendendo esplicita l'abiura alla figurazione, ma dentro la più sconsolata delle confessioni e contro la deificazione dell'attuale artista, vien dritta la frase: Che giova voler far tanti bambocci, se l'arte pregiata.... affogò ne' mocci). Questo travisamento delle immagini, di simboli importanti, ci portano a devianze linguistiche e a distorsioni nella funzione della comunicazione. Con ciò abbiamo imparato ad usare tecniche approssimative, abboracciate, mentre il buon gusto consiglierebbe una piu appropriata osservazione, seguita da una comunicazione comprensibile ed una tecnica espressiva più armoniosa. Certo una buona padronanza tecnica non si trova per la strada, costa fatica, studio e lavoro, non solo per copiare, ma anche impegno laborioso che si concretizza nella parola magica della creatività. Bene il mestiere, ci si può perfezionare nel copiare o tradurre opere, anche di grande valore, da piccoli modelli o altro. Diverso è avvertire l'intaglio come un personale sentire segnico, che è dentro di te, che è il tuo modo di dire le cose stilisticamente ed espressivamente e ti guida, quasi incosapevolmente, nella scelta dei materiali e degli strumenti di lavoro. Le parole in questo caso chiariscono parzialmente il concetto intagliare, levare il superfluo: non è solo un corpo a corpo con la materia. Osserviamo attentamente, studiamo, le opere dei grandi maestri (in Michelangelo anche il non finito è già un linguaggio). Così come in GL Bernini, le stesse preziosità tecniche e lo stesso virtuosismo consentono un utilizzo dei ferri come se vi fosse una organica comunione, un filo diretto, con la materia. La mano che guida sapientemente la subbia grossa nella trama e nell'ordito di profonde rigature, così come la subbia piccola scava e modella particolari, già sagomando e sfumando anticipando il passaggio al ferro successivo. Cosicchè l'uso delle gradine ad una o più tacche delineano la plasticità di un corpo o di un tessuto nel migliore dei modi, che di per se' sono già gustosissimi e ricchi di musicalità.

IL LAVORO DELLA SCULTURA.

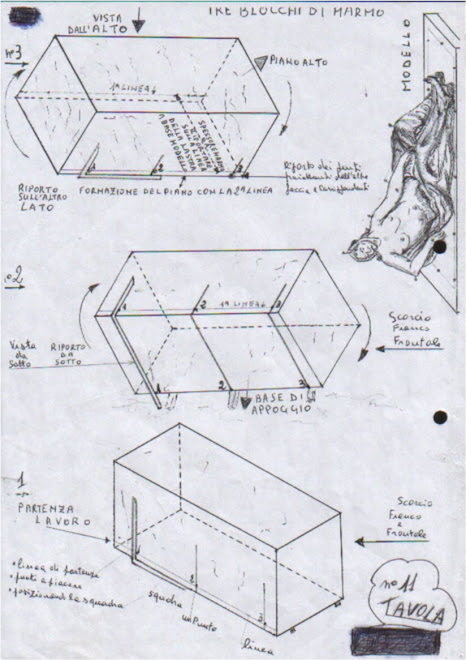

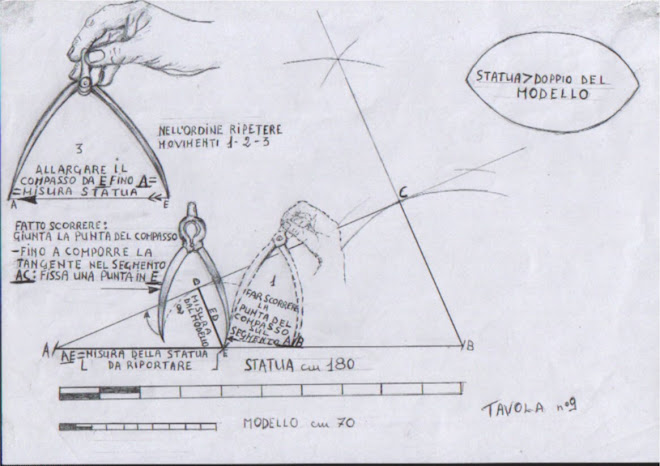

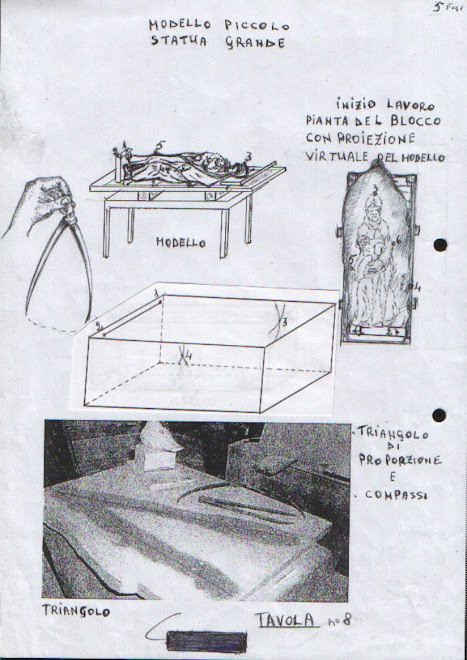

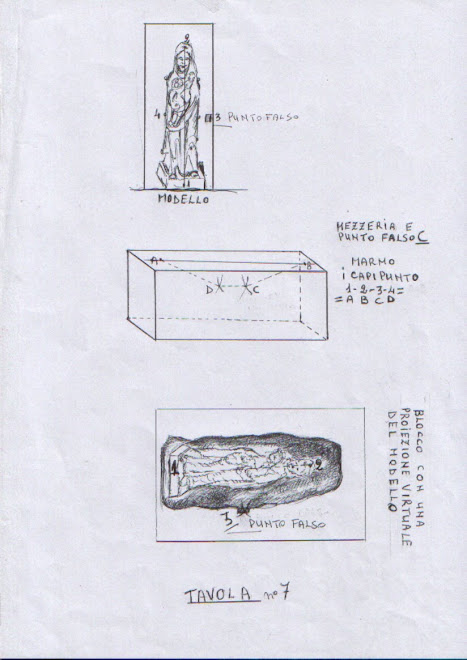

Solitamente, si inizia il lavoro di una scultura mettendo mano all'abozzatura (sbozzo) e scandaglio del'opera, per superare difetti ed impurità. Nel contempo si verificano misurazioni e si mettono alcuni capi-punto, affinchè dal blocco vi possa uscire quel modello, preso a campione, nelle proporzioni desiderate e programmate in scala. ( I capi-punto, ripetiamolo, sono punti CHIAVE: punti strategici per la buona riuscita di un lavoro ).

Lo sbozzo si inizia con la subbia e l'accapezzatore (scapezzatore), per far saltare grosse scaglie. Poi, calcagnoli o dente di cane (oggi in disuso); a seguire altri ferri detti gradine, che lavorano sempre più finemente, a seconda del numero delle tacche e della loro sottigliezza. Questi, se adoperati magistralmente, gradinando il marmo, possono dare un modellato, una texture, sia nelle parti anatomiche, sia nei panneggi, che raggiungono effetti di straordinaria bellezza e pastosità. Sono sufficienti alcuni esempi per tutti: i virtuosismi dello scalpello di GL Bernini, in particolare i famosi ritratti; e di Michelangelo, il S. Matteo, i Prigioni, le ultime Pietà, che andrebbero studiati attentamente. (A ben osservare, le superfici texturizzate, nella scultura, non sono molto diverse da un buon disegno: tratteggio e ombreggiature, dimensionalità e accostamenti. Queste superfici sono composte da linee ravvicinate, sono segmenti organizzati uguali o simili, a volte intrecciati anche in maniera casuale; ma nel nostro esempio sono disposti ritmicamente in modo da formare reticoli omogenei). Quindi i solchi della gradinatura sono funzionali per catturare la luce o effetti di vibrazione luminosa per chi guarda da lontano (nel San Longino); ma sono gustossimi anche alla distanza giusta dell'osservatore.

La gradinatura spesso è tolta più o meno con lo scalpello piatto, dritto e tagliente, il quale può lasciare rigature e modeste irregolarità non volute, che vanno eliminate con il doppio scalpello, detto raschietto e usato con le sole mani, senza mazzuolo. Abbiamo detto scabrosità non volute, vi sono anche colpi di scalpello o di gradina volutamente lasciati a correre, dati con grazia, premiando effetti di rara bellezza, verosomiglianti al traslucido; nessun tratteggio dei migliori disegni gli sta alla pari in finezza di trama. Molte sono le opere esemplari, in fatto di pulimento e morbidezza. E' sufficiente citare alcune opere di Michelangelo e del GL Bernini: del primo il Bruto del Bargello e il David; del secondo, San Longino (in Vaticano) e la Costanza Bonarelli (Bargello) ed Apollo e Dafne. Eliminare la gradina è fattibile e possibile, se la finezza di grana del marmo lo consente, anche con l'uso di buone raspe, ottenendo una reale carnosità, ad imitazione della migliore naturalità, espressività e vitalità di un soggetto. Successivammente, i passaggi della pulitura a lucido, se voluta e secondo gli effetti desiderati, possono essere fatti con smeriglio, carte abrasive, pomice e via via sempre più finemente fino alla lucidatura a specchio (con acido ossalico); infine, la patinatura con colori o con la cera vergine. Con il traslucido si gioca sul contrasto nelle diverse parti della scultura voluta, intenzionalmente non casualmente. Alcune parti si possono maggiormente lucidare (a specchio o a pelle d'uovo), altre a contrasto, mantengono passaggi della precedente lavorazione: a subbia, gradina, altri scarpelli; infine raschietti, raspe, smerigli, ecc..

LA QUALITA' DEL MARMO

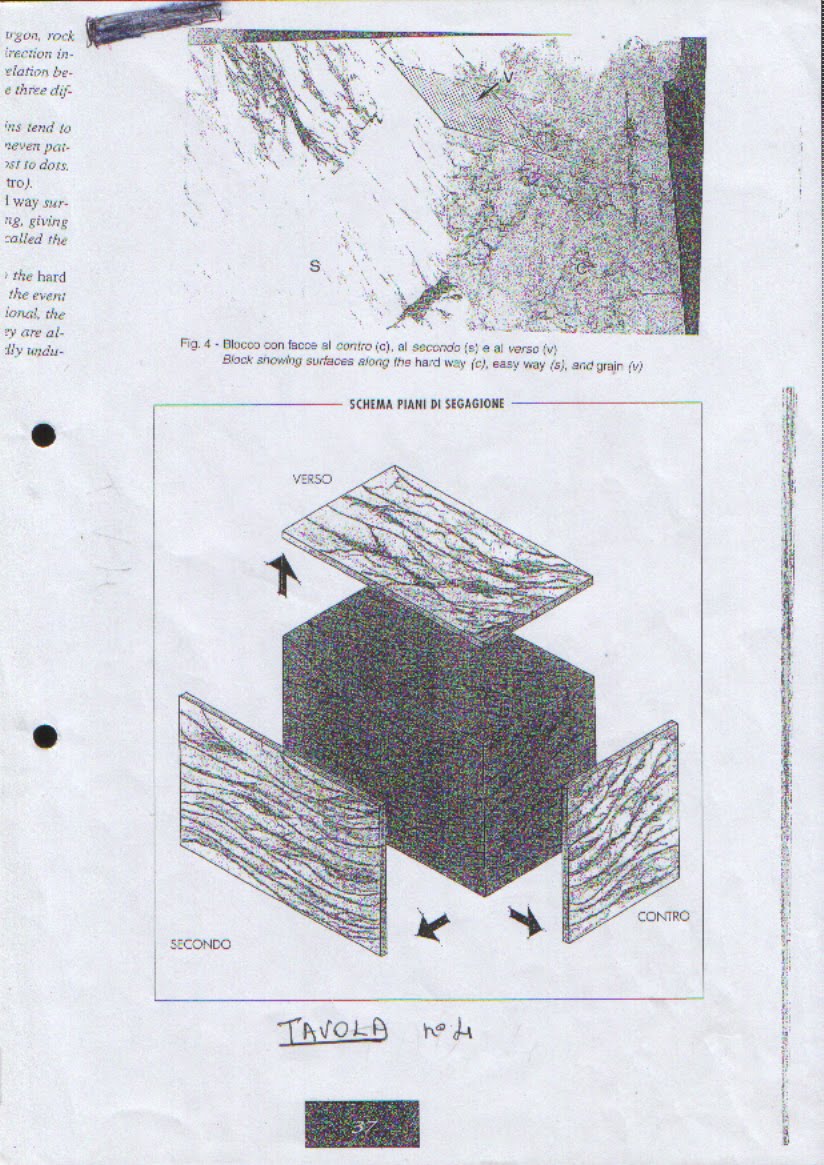

Prima di continuare a dialogare sulle tecniche, corre l'obbligo di conoscere meglio la materia che ci accingiamo a lavorare, IL MARMO. Da tempo, associamo alla parola marmo il significato di maggiore o minore lavorabilità: " è la proprietà che ha il marmo di lasciarsi segare, scolpire e lucidare per mezzo di adatti strumenti, che lo riducono alle forme richieste. Nel linguaggio comune, in origine, era considerato marmo qualunque pietra suscettibile di ricevere un pulimento. Ma coll'andar del tempo, il significato che il vocabolo aveva nel'antichità, subì una limitazione, cosicchè si esclusero pietre che presentavano una durezza notevolmente maggiore (graniti, porfidi)". Per le scienze, la parola marmo denota calcari che si dicono solitamente cristallini: " Il saccaroide più facilente si presta allo scalpello, quanto più la sua grana è fine, cioè consta di individui piccoli di calcite (FINEZZA DI GRANA). In linguaggio comune i marmi si distinguono in crudi o fieri, deboli o fragili, a seconda della loro resistenza, ossia della maggiore o minor coesione della loro grana. Il marmo crudo è molto resistente alla lavorazione" ( e si mantiene nel tempo, per secoli, anche all'esterno, soggetto agli agenti atmosferici ). Ma la troppa durezza non sempre è un pregio ( freschezza ed eleganza nell'intaglio ): se non è lavorato con la dovuta abilità può schiantarsi in maniera non voluta, ma il peggio sono i contraccolpi dei ferri, difficili da eliminare e che si vedono bene quando il marmo è pulito o ancor meglio lucidato. Nulla toglie, al gradimento di alcuni scultori, di scegliere un marmo duro e bianco-chiaro di 1^ qualità, per lavori di scultura e ornato, dove l'abilità dell'artista si gioca tutto nell'uso virtuoso del ferro tagliente, con approcci d'acchito e freschi ( non cincischiati ), ma che conservano tutta la loro vivacità e bianchezza. Il marmo rimane pesto (si chiamano squame) e se le pestature sono diverse l'effetto è bruttissimo. "Il marmo debole o tenero ha il diffetto di non sopportare nè spigoli vivi nè rilievi isolati di qualche finezza che, anche se fatti con maestria, non possono reggere a lungo( soprattutto se alle intemperie ). Il marmo leggermente debole ma non cotto, poichè questi si sfarina alla lavorazione, è il più indicato per l'intaglio". Insomma, il marmista deve tener conto della destinazione d'uso che sarà attribuita al prodotto finito. Da qui, " anche della durezza il marmista deve tener ben conto.....così sceglierà tra i duri quelli che devono sottostare a sfregamenti continui(scale, pavimenti)

e fra i teneri quelli per la scultura, l'ornato, eccc. I marmi si distinguono in Teneri, Mezzani e Duri, secondo il loro peso specifico". va' da se' che a maggior peso specifico, per i Duri e Mezzani, corrisponde un maggior grado di coesione. Ciò che fa' la differenza, in un'opera finita, è la sostanziale freschezza del lavoro che deve esprimere di getto l'originalità dell'idea, evitando troppi ripensamenti.

TECNICHE

Le precedenti argomentazioni matengono una loro validità sia che si adotti una lavorazione con modello, utilizzando i compassi o il pantografo, sia che si utilizzi un disegno, una stampa o una fotografia. In tutti questi casi le misurazioni sono importanti e vanno diversamente prese. Per queste ultime, le immagini su carta, va predisposto un disegno sul marmo, in pianta (figura supina) e di fianco nel profilo di tutta la figura. Naturamente, in tutti i casi occorre aver presente il concetto di piano: nell'iniziare il lavoro o partenza, lo stesso scandaglio della figura che deve uscire dal blocco scelto. Susseguentemente lavoriamo su dei piani, consideriamo i solidi e i loro innumerevoli piani variamente posizionati, cercando di affermare la visibilità e l'apprendimento sull'esempio della vasca di Michelangelo e del modellino che in essa vi si immerge: adagiandovi dolcemente detta figura, noi contrapponiamo al velo o pelo dell'acqua, a livello, l'immersione graduale delle sue membra supine; se facciamo anche l'operazione contraria, noi osserviamo come pianamente, di volta in volta, le varie membra o parti del corpo sporgono in fuori, emergono, ora le ginocchia, poi le mani, la faccia e via via, a seconda della loro distanza dal piano del dorso. Ognuna ha il suo piano, il suo particolare spessore o posizionamento ( dipende dalla postura della figura ). L'insistenza sull'atto tecnico del levare, nulla toglie a l'amore del plasmare, che è padronanza della materia, piacere che scorre nelle vene. Il tutto in tre versi famosi di Michelangelo: Non ha l'ottimo artista alcun concetto c'un marmo solo in sè non circoscriva col suo superchio. " Cosicchè, le rime non di rado tradiscono, nella mente dell'artista, la gravità del problema esistenziale e le idee di Michelangelo su qualsiasi evento; ma la novità consiste nel porre sullo stesso piano scultura e scrittura, nella normale trasformazione dei costrutti e nella tessitura di un nuovo intaglio, si isola il valore in sè delle parole, così come il levare la materia va' ben al di la' dello scalpellare il superfluo levando via la pietra. E con le rime e il disegno che le lega, si riflettono le stesse idee su l'arte, sul bello, sull'aspra fatica del lavoro artistico, l'insistenza dell'atto tecnico del levare ha più un valore spirituale, unico, che va' ben al di la' dello scalpellare via la pietra; ciò vale anche per la poesia: è indifferente se la penna sostituisce lo scalpello, è la mano che genera la composizione, purchè non sia mediocre, secondo che 'l sa trar l'ingegno nostro. Scomporre, trasformare, lo scoprire gadualmente elementi che sembravano nascosti, il piacere di scovarli con i ferri in mano, per far nascere dal nulla, nel marmo, quei piani o quelle parti che compongono un tutto. E' il gusto di sfidare la pietra. Il gusto di far emergere ciò che sporge o rientra: adiacenti o complementari, siano figure o costruzioni, nel gioco dei volumi e degli scuri; in movimento o in stasi. E si ricavano gli uni dagli altri in sequenze conseguenti. Ricavare, è come ripulire una superficie ingombra di materiale, denudarla piano piano, per conseguire il piano naturale suo. Sentite il Vasari: "... Si piglino le misure da quelle del modello, quanto sportano le gambe fora e così le braccia; e si va spignendo la figura in dentro con queste misure, riportandole sul marmo dal modello; di maniera che, misurando il marmo et il modello a proporzione, viene a levare della pietra con li scarpelli".... e la figura misurata esce dal sasso. Qui fa' l'esempio della vasca d'acqua: se è si pigliassi una figura di cera o d'altra materia dura, e si metessi a diacere in una conca d'acqua, la quale acqua essendo per sua natura nella sua sommità piana e pari, alzando detta figura a poco a poco del pari, così vengono a scoprirsi prima le parti più elevate ed a nascondersi .. le parti più basse... Viene a uscire: " chè prima verrebbe il corpo e la testa e le ginocchia, et a poco a poco, scoprendosi.... si vedrebbe poi la ritondità di quella fin passato il mezzo, e in ultimo la ritondità dell'altra parte ".

Nel San Matteo ( Michelangelo Galleria dell'Accademia Firenze ), che sembra prigioniero del sasso dove è scolpito, visibile con chiarezza l'opera incompiuta. IL NON FINITO michelangiolesco ha un significato preciso: inizia il suo pessimismo ed una profonda riflessione sui grandi valori della vita, della ragione, della fede; sulla perfezione, irragiungibile perchè divina fra la purezza della ragione e delle idee e lo squallore della vita. La sua fissa è che lo sbozzato/smodellato lascia solo intravedere la scultura che sarà, mentre si libera dalla materia: toglie alla statua la perfezione del modello e l'immutabilità del significato, che è proprio dell'opera finita, e l'incompiuto si apre ad infinite soluzioni. Emerge qui con assoluta certezza un dato tecnico rilevante, l'unicità del punto centrale: cioè si toglie il marmo parallelamente, per piani, anteriormente e di fianco, scoprendo, di volta in volta, le parti più sporgenti, lasciando emergere le parti basse ad esse complementari. Così, nel San Matteo, il piano del ginocchio, che è quello più alto, lascia intuire e porta alla luce gli altri piani: a sinistra, si scopre quello della mano con il libro; mentre il profilo del volto, reclinato a destra sulla spalla, segue il piano del braccio disteso fino alla coscia; in mezzo, gli indumenti del torso e del bacino, leggermente sollevati, sono allineati con la gamba di appoggio ( ponderazione e chiasmo ). Con pochi colpi di gradina emerge il particolare del viso, ben delineato e, nell'insieme, la luce che scorre sulle superfici abbozzate, già traccia e lascia, solo immaginare, come dovrà essere in futuro l'opera finita.

Nell'osservare i due rilievi marmorei tondi, rappresentanti la Madonna col Bambino e San Giovannino, Tondo Taddei (Royal Accademy Londra) e Tondo Pitti ( firenze, Bargello ), si avverte come il gioco dei piani di risulta della figura principale siano complementari e raccordati. Pur nella torsione diversamente orientata, i due busti esprimono, l'uno, dolcezza ed armonia nella composizione, adeguando la propria linearità dentro lo spazio dato; L'altro, esprime compattezza nelle due figure principali e forza: la testa della Madonna fuoriesce dalla costrizione oppressiva del bordo.

Nel Tondo Taddei la gambe del San Giovannino sono collegate a quella del Bambino, che a sua volta è disteso sulla Madonna e sull'ampio movimento del suo braccio sinistro fino alla testa, accentuato dal cordolo ( il bordo ). Infine, il braccio destro della madre ritorna a collegarsi con la figura del San Giovannino, nell'alternarsi dei volumi e degli scuri all'originale movimento rotatorio. Come faremo noi, se volessimo scolpire lo stesso "Tondo" ? Inizieremo a disegnare l'insieme dell'opera sulla faccia della formella in marmo, e, con lo scalpello piccolo e tondo, vi tracceremo i primi contorni; proseguiremo gradualmente con gli sbassi per ordine di rilevanza. Continuiamo la seconda parte dell'abbozzo, con la ricerca dei volumi e delle linee definitive, cominciando a fissare sempre più finemente i particolari, solitamente nelle parti più alte; si ritorna a tracciare, in maniera definitiva i contorni delle figure e l'assetto generale, fino a trovare il piano ultimo della formella (fondo). Michelangelo è un virtuoso dello scalpello: è stupefacenta come arriva in maniera diretta a ridosso della figura, alla prima (non gradualmente), togliendo la pietra soverchia: più questa scema più la figura cresce e si realizza. E' sufficiente notare come con ordinati colpi di subbietta, nel Tondo Pitti, in uno spessore bassissimo, si riesce a far emergere il San Giovannino che sembra annegato nello sfondo marmoreo, dietro le spalle della Madonna: lo scalpello disegna le figure, mentre gli sbassi a subbia e/o gradina danno una plasticità mirabile al bassorilievo, dove all'interno del bordo marmoreo si stagliano, elevandosi e rivelandosi alla luce, buona parte dei corpi. E nella perfetta geometria della composizione, ora sfumano ora emergono, panneggi e volti relativi a particolari nascosti, che escono dall'ombra o rimangono appena accennati, attendendo infinite possibilità di risoluzione. Sono gli effetti di come l'artista approccia e definisce la composizione racchiusa in una sua logica (idea), dove nulla è lasciato al caso: E' sufficiente notare come riesce a stanare il braccio di Gesù dal fondo, ribadendo la grande intuizione dell'abbozzato e su tutto ciò che è suggerito, ma tutt'altro che definito.

STRUMENTI DELLA LAVORAZIONE A MANO.

Il mazzzuolo di ferro, con cui si battono, sulla testa i diversi scarpelli; il mazzuolo di legno, più grosso di quello di ferro, ma assai più leggero, che non da' perciò colpi tanto secchi sugli strumenti, e quindi meno facili a produrre le squame che stanno tanto male e diventano tanto più appariscenti quando il lavoro devessere impomiciato, o tirato a lucido.

La subbia, scalpello terminante a punta acciaiata, con cui si abbozzano i marmi, e che a seconda della maggiore o minore acutezza della punta prende il nome di fina, mezzana e grossa.

Il dente di cane o calcagnolo, scalpello col taglio spartito in due (con una tacca nel mezzo), che serve a toliere i tramezzi (tra le rigature) lasciati dalla subbia. La gradina, col taglio a denti acciaiati, che serve a gradinare o rendere fine le superfici del marmo; la martellina che opera come la gradina.

Lo scalpello tagliente acciaiato diritto, con cui si tolgono le scabrosità della gradina e si rende il marmo liscio; ma anche tondo di diverse misure che serve per impastare, delineare, rifinire.

La gorbia o sgorbia con tagliente semicircolare, simile allo scalpello tondo, per incavare e scanalare.

L'ugnetto scalpello lungo dal taglio spesso e stretto,quasi a punta, per lavorare nelle parti profonde, il suo uguale è adoperato con il martello pneumatico, spesso sostuisce la subbia (nello sgrossare).

Il raschietto, doppio scalpello con taglienti smussati e acciaiati, che si usa senza mazzuolo, ma premendo fortemente con le mani, per togliere dalla supericie le più piccole irregolarità rimastevi.

Le lime e raspe, dritte o torte, piane o rotonde, che servono a pulire la superficie.

TUTTI QUESTI UTENSILI, tranne i mazzuoli e martelline, raschietti e raspe, possono essere usati con il martello pneumatico.

mercoledì 30 marzo 2011

Iscriviti a:

Commenti (Atom)